クロムはしばしば「クローム」「クロミウム」などと表示されますが、ここでは クロム Cr としています。

クロムが関係する身近なものには、ステンレススチール(ステンレス鋼)があります。

鋼にクロムを加えると耐熱性、耐酸化性が向上します。

そしていろいろな鉄鋼部品類にクロムメッキ(ハードクロムメッキ)をすると耐食性や耐摩耗性を増すので、Crはいたるところに広く使われています。

また、人間の身体には成人で2mg程度が含まれる必須栄養素で、人体でCrが不足すると、糖尿病になる可能性が高くなるといわれます。その反面、「クロムは猛毒」という話題も耳にします。

ここでは、正しい知識を知っていただけるように、わかりやすく解説していきます。

原子番号24 クロム 気になる毒性の話

原子番号24の金属元素で、主に、3価と6価のクロムがあり、6価のクロムが猛毒で要注意です。

この「価」というのを、無毒の酸化クロム(Cr2O3)で説明すると、酸素Oは陰イオンの2価、つまり「-2」でそれが3つ(-2x3=-6)ですが、それに対して陽イオンの3価のCrが2個(+3x2=+6)で足し合わせると、プラスマイナス0となって、安定に結合している物質になっています。

しかし、酸化クロムにも数種類あり、CrO3(3酸化クロム)のような猛毒の6価のクロムもあるので、これが注意しなくてはならない危険な物質です。

三価酸化クロム研磨剤粉末

3価クロムは無害、6価クロムは猛毒

この酸化クロム(3価の無毒のクロム)の粉末といえば、私が金属関係の仕事をしていたので、昭和年代の終わり頃まで顕微鏡組織を観察時に金属表面を磨く「研磨剤」として使用していました。

「クロムは毒」「重金属は危険」ということが急に叫ばれて、この使用をやめて「アルミナ」の研磨剤に切り替えたという経験があります。

この酸化クロムは、3価のクロム(Cr2O3)なので毒性はなく、金属を鏡面に研磨仕上げするための作業効率も非常に良かったのですが、風評被害と環境を考えて使用を中止しました。

もちろん、廃液などで環境汚染があれば問題ですので、使用中止はやむを得なかったのでしょう。

ともかく、3価(+3)のクロムは無害ですが、6価(+6)の、例えば、クロム酸カリウムK2CrO4は劇物だということを知っておくといいでしょう。

クロム酸カリウムは猛毒だがクロム元素は人間に必要

このクロム酸カリウムは0.5~1gが致死量とされており、体内に入ると簡単に還元されて、安全な3価クロムになるときに、タンパク質や酵素と結合して人間の器官の機能を失わせるようです。

ともかく、接触しても吸引してもガンになりやすく、身体に重大なダメージを与えます。

その反面、人間の身体は毎日1mg程度のクロムを摂取しないといけないと考えられており、レバー、エビ、豆類、キノコ類や、精製されていない穀類などを食べることで適量を体内に摂取しています。

人体(70kgの成人)で、2mgのクロムが体内にあるとされています。

摂取した同量が排出されて代謝しているのですが、クロムは、糖やコレステロールの代謝に不可欠と考えられており、食べ物から摂取されるということは、自然界でクロムが食物連鎖しているということです。

もちろん、イオン化して体内に入るのですが、猛毒の6価クロムは無毒の3価クロムより活性が高くて体に取り込まれやすいものの、この猛毒の6価クロムは特定のクロム鉱石に含まれる程度です。

自然界のほとんどは無害の3価のクロムですから、通常の生活では6価クロムの危険性を気にする必要はありません。

サプリメントは有用だがとりすぎに注意

ちなみに、サプリメントでは、ピコリン酸クロムなどで3価のクロムを摂取します。 サプリメントの多くは、鉄、銅、亜鉛、ヨウ素、セレン、モリブデン、コバルトなどの体内に必要な微量元素をあわせて配合されているものが多いようです。

しかし言うまでもなく、サプリメントをとりすぎると毒になります。 金属類の過剰摂取は危険な場合が多いので、サプリメントを取るときには注意が必要です。

鉄より軽いCrが重金属に分類される理由

分類法では、鉄の比重(約7.8)以上の金属が「重金属」になっています。

ただ、クロムの比重は7.2で、鉄よりも軽いですが、クロムは重金属に分類されています。

この理由は、「重金属」の反対語が「軽金属」になるのですが、軽金属には、アルミニウムやマグネシウムなどが挙げられます。

それらから見ると、比重が4程度以上のものは重い金属といえるために「クロムは重金属」という分類になっています。

クロムの重要性とステンレススチール

クロムは金属の代表格「鋼(はがね)」には欠かせない元素です。(→鉄の項を参照)

鋼は鉄Feと炭素Cの合金で、それにさらに、いろんな元素を加えて合金化することで、優れた鋼の性質が付加される結果、鋼は最も需要の大きい金属になっています。

鋼に加える合金には、マンガン、クロム、モリブデン、コバルトなどがあり、特にクロムは鋼の強靭化や耐熱性、耐食性を高めます。

もちろん、鋼の状態では、これらの重金属が含まれていても、毒性や危険性はほとんどない・・・ということも頭に入れておいてください。

(厳密に言えば、鋼の塊は無害ですが、粉末状になると摂取の危険性等があるので有害性がでてきます)

ステンレス鋼にクロムが活躍

「鋼(はがね)」は、鉄Feの合金なので、錆びやすいのが大きな欠点です。そこで、サビやすさを改良した鋼にステンレス鋼があります。

ステンレス鋼は、普通鋼(鉄と炭素の合金)に耐食性・耐熱性の高いクロムやニッケルを加えたもので、「サビない」のではなくて、「さびにくい」という鋼です。

それを生かして、包丁や流し台など、多くのところで使われています。

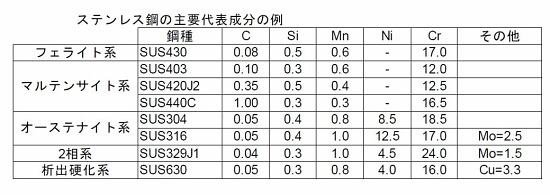

このステンレス鋼には、いくつかの種類があり、比較的安価なもの(フェライト系ステンレス鋼)、耐食性の高いもの(オーステナイト系ステンレス鋼)、刃物などに使われるもの(マルテンサイト系ステンレス鋼)などがあります。

一般的には、耐食性の高いものは高価ですし、刃物に使うものは耐食性と強さが必要ですので、焼入れによって硬い刃物や工具になる材料(鋼種)が使われます。

鋼は、単に合金量を多くしたり配合を変えても、すべてを満足する総合性質を持たせることが出来ませんので、用途に適したたくさんの鋼種があり、さらに、熱処理によって特徴を引き出して使用します。

ステンレス鋼は5つに分類

そこで、少し専門的になりますが、ステンレス鋼についての概要を知っていると役に立つので、これを簡単に紹介します。

現在、ステンレス鋼は3つまたは5つに分類されており、昔からの3つの分類方法が一般的です。

私は、(1)安価なステンレスのフェライト系 (2)磁石につかないオーステナイト系 (3)熱処理で硬くなるマルテンサイト系 ・・・という覚え方をしています。

1)フェライト系ステンレス

13Cr(じゅうさんくろむ)と呼ばれる、13%のクロムを含むステンレス鋼で、最も安価なこともあって、流し台やステンレス浴槽などに多く使われているものです。

ステンレス鋼を見分ける場合は、磁性があって、磁石に引っ付くかどうか で見分ける人も多くて、磁石につかないものが「高価」だと考えている人も多くいます。

しかし、現在ではステンレス鋼の種類が増えたので、この方法は高価かどうかを判定するのは確実ではありません。

2)オーステナイト系ステンレス

これに分類されるほとんどの鋼種は、非磁性で磁石には引っ付きません。

最も普及していて有名な鋼種は、18-8ステンレス(じゅうはちはちステンレス)が有名で、これには、18%のクロムと8%ニッケルを含む鋼で、スプーンやフォークなどの食器や耐食部分の部品などにたくさん用いられています。

耐熱用途や耐食性が要求されるものや、極低温で使用させるものなどは、この、オーステナイト系ステンレス鋼が使われます。

もちろん、多くの鋼種があって、優れた耐熱性や低温特性のある鋼種ほど合金量が多くて高価です。

3)マルテンサイト系ステンレス

焼入れをして硬くなるステンレス鋼なので、サビを嫌う包丁などの刃物や工具にたくさん用いられています。

硬くするために炭素を多く含みますので、オーステナイト系ステンレス鋼に比べて耐食性は劣りますが、硬くて強い品物になるステンレス鋼です。

錆びにくいことから、高級包丁などにも、ステンレス鋼が使われてきていますが、昔ながらの高級包丁などに使われる「炭素鋼製の包丁」に比べると、切れ味が劣るのは仕方がありません。

4)その他のステンレス鋼

さらに近年はステンレスの種類も多様化して、上記3つの分類以外に、④析出硬化系ステンレス ⑤2相系ステンレス などをあわせて、合計5つに分けて説明されることが多くなっています。

これは専門分野の内容ですので、ここでは触れません。

ステンレス鋼は錆びないのではなく「錆びにくい」鋼材

ステンレス鋼は、通常の鉄製品に比べると、非常にさびにくい鋼です。

これは、クロムの酸化物(進行しにくいサビのようなもの)が表面にできることで、鉄Feのように「赤錆」がでないので、結果としてさびにくくなっています。

砥石などで磨くと黒い汁が出ますが、これが耐食性の源になっているクロム酸化物の色で、それが水に溶け出しています。

もちろんこれも有毒ではありませんが、金属ですので、完全に無毒ではないので、直接に、飲んだり食べたりしてはいけません。

鉄鋼に重要なクロム

鉄鋼は、熱処理(例えば、焼入れなど)をすることで機械的性質を大きく変えることができる点で需要が高く、現在の文明は「鋼」で支えられているといっても過言ではありません。

その鋼に「クロム」を添加して合金化させると、

①大きな品物も焼入れで硬くなる「焼入れ性の増大」

②硬さの上昇や炭化物を造ることで「耐摩耗性の増大」

③鋼の組織を強くして「ネバさ・強さの増大」

などの効果が得られます。

工具に用いられる工具鋼(ダイス鋼)や高速度工具鋼(ハイス)と呼ばれる鋼材は、クロムのほかにマンガン、ニッケル、タングステン、モリブデン、バナジウムといった元素を配合して、さらに様々な特徴を持った鋼になっています。

現在では、特殊な鋼の製造法も多様化しており、従来の製鋼法ではできない成分のもの生まれています。

その一つに、粉末にした鋼を固める方法(粉末冶金:ふんまつやきん)によって作られた「粉末ハイス」などの新しい鋼が製造されています。

ステンレス鋼は無害か?

ステンレス鋼には、クロムなどの重金属がたくさん含まれるのですが、「重金属は危険」という考え方は一般化しています。

そうすると、通常に販売されて使用されている商品や製品は無害と考えていいのかということも機になりますが、ここではもう一度、鉄鋼製品などの有害性について説明しておきます。

安全衛生法上、鉄鋼の使用量(製造のための量)やその廃棄については特に問題ではありません。

しかし、ステンレス鋼などの高合金鋼の研磨粉や微細な切り屑などは、それらを吸引したときの問題や環境への影響が考えられるので、有害か無害かの判断は微妙で、「グレーゾーンの状態」にあります。

無害でも金属アレルギーに注意

たとえ無害でも、金属アレルギーを起こす人もいるので、法律的な問題としてではなく、原則的に、時計バンドのように、金属類を長期間肌に密着させたり直接に摂取することは避けるべきと考えておきましょう。

クロムなどの金属類をサプリメントで摂取する人もいますが、人体に含まれる微量元素は重要とはいっても、「微量」の範囲を超えると危険です。

だから、たとえ一般に販売されているサプリメントだといっても、それを摂取する場合は医師などの専門家に相談するようにするのが無難で、元素量が足りないと診断される場合を除いては摂取には慎重であるのが望ましいでしょう。

また、ステンレスやチタン、プラチナなどがいくら人体に無害だと言っても、長期間の接触や摂取はしないようにするのが賢明でしょう。

クロムメッキの話

知ったかぶりをする人が、「クロムメッキは六価クロムを使用するので有害だし、クロムも重金属なので・・・」などと書いている個人の意見記事を見ることがありますが、これを真に受けると大変です。

クロムメッキ製品は安全

メッキ工場やその工程は十分管理されており、メッキ製品自体は危険なものではないので、メッキについて正しい知識を知っておきましょう。

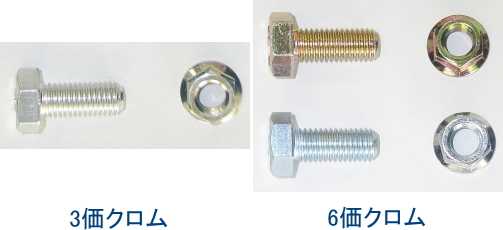

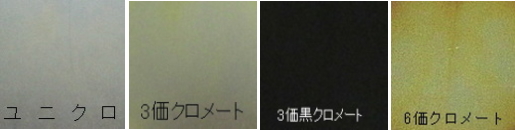

めっき液に使うクロム溶液で、3価と6価クロム系のものが使われますが、下のように、製品になった状態では、完全に無毒化されているので、使う側の問題はありません。

逆に、加工工場では、取り扱いや廃液処理については、厳格な管理が求められていますので、間違った知識を流布しないように気をつけてください。

メッキとは

メッキは、電解液中に品物を入れて通電して品物の表面に金属(この場合はクロム)を表面に固着させる加工法のことです。

電気で通電しない化成処理もありますが、多く行われている「クロメート」はクロム酸塩を用いる処理のことを言います。

電解液は「クロム酸」の状態の3価のクロムや6価のクロムの溶液を使って、電気的にイオン交換によってクロム被膜を品物の表面を覆う処理をするのが「メッキ加工」です。

クロムメッキとは

耐食性向上、耐摩耗性向上、光沢性向上などの目的でメッキをします。

クロムメッキには、大きく分けて ①装飾クロムメッキ(ニッケルクロムメッキ) ②硬質クロムメッキ(工業用クロムメッキ)があり、有害とされる6価クロム電解液を使うほうがメッキがやりやすく、仕上がりの品質の良いものができます。

しかし現在は、3価の電解液を用いたり、その他の金属による皮膜処理も開発されて、安全性をうたっているものに移っていく傾向があります。

ただ、品質的には有害とされる6価クロム電解液を用いる方法が優れているようです。

メッキ後の色の例

メッキをした品物は、最終的には洗浄された状態で品物になるので、製品の状態では3価や6価のクロムがイオン的に化学反応する状態でないので、触っても無毒の状態です。

クロムメッキされた製品はいたるところにありますがきっちりと洗浄処理されていれば全くの無害です。

メッキ業者さんは安全管理が大変

それでは、何が問題かというと、メッキ液(電解液)を扱うメッキ業者さんが接触したり微粒子を吸引する危険性と廃液を正しく処理されなければ問題になります。

過去には、業者が「無知で取り扱う」「費用を下げるために廃液の処理をしなかったこと」などがあって重篤な病気を引き起こしたり、また、廃液を処理しないで河川を汚染して生態系に問題を起こした事例もありました。

現在では、法律的にも規制が厳しくなって、安全な状態で管理されています。

この「硬質クロムメッキ」は、耐摩耗性が高く、長時間電解すればメッキ層を厚くすることができるので、非常に優れたものです。

私自身も、この「硬質クロムメッキ」にしばしばお世話になっていて、軸の外形寸法を削りすぎて寸法不良になったところにこのメッキをすれば手直しできます。

さらに耐摩耗性に優れた品物に「生き返る」のですから、非常に素晴らしい加工法といえます。

水素脆性(すいそぜいせい)について知っておこう

メッキ加工をする場合の注意点として、通電時に製品側のクロム層に水素ガスが発生するので、それが残ると水素脆性によって鉄鋼製品が早期破損するなどの問題が生じる場合があります。

これを防ぐために、十分な洗浄とともに、メッキ後に200℃程度の加熱処理(これをベイキングといいます)することなどが行われます。

これをすることで、電解液が品物に残留する危険性も消えて安全な製品になります。

このメッキ層は、焼き入れ鋼の表面硬さ以上の硬さがあり、膜厚も厚いので、メッキ後に研磨することもできるので、先ほどの加工ミスの救済だけではなく、耐摩耗性の高い、高精度の製品のためには、よく用いられている処理法です。

このために、硬質クロムメッキは、他のメッキに変えられないという優秀さもあって、重要な技術で、なくてはならない処理です。

その他 クロムの雑学

【宝石】

ルビーは高価な宝石ですが、これは、地中でコランダム(ダイヤモンドに次ぐモース硬さ9の鋼玉)に1%程度のクロムが混じると、濃い赤色のルビーになるとされています。

クロムが0.1%程度ではピンクサファイヤになり、価値が下がりますし、鉄やチタンが入ると青色のサファイヤになるという「自然の不思議」です。

現在はこのルビーはもとより、サファイヤ、アメシスト、アレキサンドライトなど主要宝石のほとんどは合成されるという噂もあります。

今日、熱処理などを含めて、手を加えられていない宝石は皆無と言われているくらいに宝石加工が進んでいます。→コチラも参考に

ルビー関連の人工製造法では、酸化チタンを使う、ベルヌイ法(原料粉末を酸水素炎で落下させながら溶融して結晶を成長させる方法)での高級ルビー製造は古くから行われているようです。

また、熱処理や放射線を使って着色を変化させるて高品質化するなどは、当たり前のように行われているようですが、決して、改造された宝石の価値が低くならないのも、宝石の不思議な一面です。

【クロム鉱石の採石】

クロム鉱石は南アフリカ共和国(44%)インド、カザフスタン(各17%)で多く産出され、偏在しています。

日本では鉄鋼業などでたくさん消費するレアメタルなので、使用量の60日分が政府の方針で備蓄されています。

【レアメタルの国家備蓄】

レアメタルとよばれるなかで、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、マンガン、バナジウムの7元素については、国家備蓄が42日分と民間備蓄18日分の60日分を備蓄しています。

これは、平常時の使用量を基準にして、市場価格の安定化を図るのが目的です。

レアアースなどについても、順次備蓄することで品目が追加されています。

これら元素(=レアメタル)の主な使用目的は、鉄鋼や合金用途ですが、話題に上るものとしてはフェロクロム(鉄とクロムの合金)、フェロニッケル(鉄とニッケルの合金)などが金属相場を形成しています。

近年では、中国の動向で価格が左右する・・・という話題が、ニュースなどで聞かれます。

そのため、鋼材価格には「サーチャージ」という仕組みが組み込まれれるようになっていて、鋼材価格も、短期的な相場の影響を考慮した価格体系が出来ています。

(ただしこれは、「ひも付き価格」と呼ばれる、個別の多量取引の場合の、メーカーと需要者との価格の体型で、小口の小売価格ではこのような言葉は使いません)

その他の記事 : 電子産業を支えるシリコン 硬貨でおなじみのニッケル