アルミニウム(原子番号13)元素記号:Al

英語はAluminiumで米語はAluminumです。

日本語ではアルミニウムまたはアルミニュームと書かれますが、ここでは、アルミニウムとしています。

明治生まれだった私の父が、「ニューム管」と言っていたのを覚えていて、これは、模型飛行機の翼の、竹ひごを本体につなぐジョイント部に使っていた、アルミニウムの細いパイプのことですが、今では私には、懐かしい言葉です。

|

|

スタジオミド 袋入りライトプレーン A級 オリンピック ゴム動力模型飛行機キット LP-02 新品価格 |

![]() 単に「アルミ」という呼び方でもOKなので、日本語は便利ですね。

単に「アルミ」という呼び方でもOKなので、日本語は便利ですね。

このアルミニウムは、地球の地殻中で酸素O、ケイ素Si に次いで多い元素で、煮炊き、漬物、薬などで使われるアルミ化合物のミョウバン(明礬)は、紀元前から使われていたようです。

アルミニウムの歴史は古いのですが、金属アルミニウムとしての発見は、19世紀になってからで、現在主流の製造法になっている、原料のボーキサイト鉱石からアルミナを作り、それを電気分解する・・・という製造法は、20世紀になってから・・・という、かなり新しい金属なのです。

軽さと熱・電気の伝導性に特徴

アルミニウムといえば、「軽い」「良好な熱・電気の伝導性」という特性が思い浮かびますし、アルミニウム合金では、ジュラルミンと呼ばれるアルミニウム合金の名前を知っている人も多いでしょう。

そして、表面処理の、アルマイト処理、メッキ、電着塗装などの表面加工によって、いろいろの色や特徴のある、多種多様のアルミ製品が生まれており、現在は、アルミ製品の使用量は、鉄鋼の次に多くなっています。

PR

アルミニウムについての話題も多く、「現在は、日本では地金の製造はゼロ」「非常に硬いアルミ部品」「今や電線は銅ではなくてアルミ製」・・・などの、興味のある身近な話題も多い金属としての話題などを紹介します。

ここでは、幅広くアルミニウムのイメージを広げていただくために、サラッと話題を集めただけですが、それでも、結構な文字数になりました。興味のある方は、ぜひ、書籍をお読みください。

![]()

アルミニウムの「軽さ」「伝導性の良さ」を数値で比較

ここでは、手元の理科年表の値をピックアップして、アルミニュームの特性などをイメージで比較してみます。

ここでは、数字の違いだけで特性の違いをイメージしてもらいやすいように、単位や測定条件などは表示せず、数字の大きさだけで比較表を作りました。(興味ある方は理科年表をご覧ください)

ここにあるジュラルミンはアルミ、銅、マグネシウムなどの合金で、合金にすることで強くしたアルミニウム合金です。

現在は超々ジュラルミンなどと言われる、非常に強い(上の数値比較で500を超える軟鋼以上の強さを持つもの)合金もあります。

密度は単位体積あたりの重さで、比重(水に対する重さ)としてもいいでしょう。

アルミニウムの密度は、金属の中では金(GOLD)が飛び抜けて重いのですが、鉄鋼と比べると、「超軽い」ことがわかります。

ヤング率は、力を加えたときの伸びやすさと変形度合いを示すもので、高いほど変形しにくく、変形量が少ないという、材料特有の数値で、引張強さは強さを表し、大きいほうが強いと言えます。

ここでは示していませんが硬さも同様の指標ですので、強いものは硬い・・・ということですが、アルミニウムは、特に、優位性はありませんが、現在では軟鋼を超える強さのあるジュラルミンがありますので、加工のしやすい純アルミか、強度が必要なものにはアルミ合金を使えばいい・・・という場合も選択肢として出てきます。

伸びは、引張試験をしたときに引きちぎれるまでの変形度の大きさを示しており、これが大きいと「じん性(粘り強さ)」が高いと言えます。

伸展性は金が高いのですが、この「伸び」が大きことは変形したときに切れにくいために、近年では電線の利用などでアルミニウムの特徴が生かされています。

線膨張率は、温度に対する伸び縮みのしやすさ、熱伝導率は熱の伝わりやすさ、電気抵抗は電気の通りやすさ、音速は、音の伝えやすさ・・・などです。

音速が速いということで、LPレコードが全盛の頃の、先端のダイヤモンド針を支える棒(カンチレバー)に使われていて、「音が良い」とPRされていた記憶があります。

さらに【参考】ですが・・・ここでは示していない参考値として、その他のよく知られた金属で、高い(または低い)値を持つものを紹介ておきます。(あまり聞かないものは省いています)

密度(大:タングステン 19.3 小:リチウム 0.5、マグネシウム 1.7など)、

ヤング率(タングステンカーバイド=超硬合金の材料 534)、

引張強さ(マルエージング鋼 2403)、

伸び(工業用純鉄 60)、

線膨張率(ポリエチレン・ポリスチレン 200)、

熱伝導率・電気抵抗は銀が最高、音速(ベリリウム 12890)などです。

これを見ると、材料の特徴や素晴らしさが感じられます。

PR

広辞苑を見ると、アルミニウムは「ラテン語で明礬(みょうばん)の意の「alumen」から来た言葉で、地殻中にアルミノ珪酸塩で大量に存在し、軽くて柔らかな金属で、比重は鉄の1/3。常温で酸化しない。酸に弱い。軽銀・・・」とあります。

私のイメージでは、子供の頃には、腐食して穴の空いた「ヤカン」があちこちに転がっていたイメージが強くあり、小学校では、腐食しやすいために「アルマイト」加工することで腐食しにくくしている・・・ということを習っていました。

しかし、近年では、腐食しやすいのは純度が低いためで、現在のアルミニウム製品は、純度や品質が良くなっていて、薄いアルミホイルでも、腐食しにくいようです。

そして、きれいな表面に仕上げられたアルミニウム(アルミホイルの面など)は、酸素と化合して、耐食性のある状態になっている・・・と言うのが定説です。

アルミニウムの表面に、色々な表面処理加工をすると、さらに、腐食には強くなるので、「腐食しやすい」というアルミニウムのイメージは消えています。

広辞苑には、アルミニウムを「軽銀」という呼び方で紹介されています。

私はこの呼び方を見聞きしたことがありませんが、たしかに銀をイメージさせるきれいな金属光沢で、飲料を自販機から取り出したときのアルミ缶の清潔な感じや、アルミホイルの便利さは、アルミニウムの保つ熱伝導性や加工性などの特性がうまく生かされているということですね。

しかしびっくりするのですが、現在は精錬コスト(地金を作るコスト)が高すぎて、日本ではアルミニウム地金は作られていません。 輸入とリサイクル品であるということに驚かされます。

PR

アルミニウム製造に関する雑学

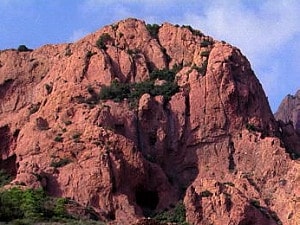

これは、WEBにあったボーキサイト鉱山の写真です。

アルミニウムはボーキサイトbauxiteから作られる・・・と学校で習ったと思います。

ボーキサイトとは、酸化アルミニウム(アルミナ)を55%程度含む「水酸化アルミニウム鉱物の混合物」で、上の写真のような赤い色をしているものが多いのですが、「ボーキサイト」という単体の鉱物ではありません。

このボーキサイトから、不純物の二酸化ケイ素や酸化鉄を除くために、高温加圧状態で濃水酸化ナトリウムに浸して、アルミン酸ナトリウムにしてから、水酸化アルミニウムを分離して、さらに焼成すると、アルミナ(酸化アルミニウム)になります。

これが「バイヤー法」と言われる製造方法です。

アルミナは白色の粉末で、非常に硬いので、研磨剤やセラミックスの材料となります。

このアルミナは、非常に硬い、アランダム・コランダムと呼ばれる鉱石や、宝石のルビーやサファイア等と同様の、酸化アルミニウムの一種です。

そのアルミナに5%の氷晶石を混ぜて、炭素電極を陽極にして溶融塩電解すると、陰極にアルミニウムができます〔これをホール・エルー法といいます〕。

この時に非常に電気を消費するのですが、現在の改良型製造法の発明発見が1920年と、意外と新しいことに驚かされます。

私が大学で金属工学を勉強し始めた1970年に、(古いですね)大阪のUSJに近くのアルミの精錬工場を見学したときに、溶解炉の回りに白い粉(アルミナ)が盛り上げられて、電解作業をしていました。

この方法では、非常に多量の電気を必要とするために、1995年以降、日本ではこのアルミニウム地金の製造はされておらず、すべてを海外からの輸入となっています。

原料石のボーキサイトの産出国は、オーストラリア(35%)中国(14%)ブラジル(11%)などで、ギニア、ジャマイカ・・・と続きます。

日本は、アルミの地金を、2020年度には148万トンの量を、さまざまなところから輸入しており、その地金を使って、366万トンのアルミ関連製品が作られています。

148万トンの地金と、366万トンの製品・・・という数字の差は、つまり、国内では、リサイクルなどの再生地金が122万トンも作られているためです。

地金の輸入先では、オーストラリア46万トンが最大で、UAE(33万)、ロシア(24万)などで、この輸入は、「開発輸入」と呼ばれる、日本の企業が現地企業に資本参加して地金製品の輸入権を獲得するという特殊な契約方法になっていることもあって、輸入先が多方面にわたっているのが特徴です。

アルミ製品といえば、どんなものがイメージできますか?

実は、先ほどの数字の366万トンの製品のうち、約40%が輸送用機械部品等です。

くだいていえば、自動車、鉄道車両、自転車、航空機製造用ということで、その他では、サッシなどの建築用は14%で、アルミ缶などの食品関係は11%程度です。

先の「大阪万博」のあった1970年頃は、125万トン/年の生産量であったものが、1990年頃から、350万トンを超えるようになってきて、それ以降は増加しておらず、2020年度も366万トンと、過去最大でも450万トンは超えていないのですが、鉄鋼の国内粗鋼生産量は中国に世界の座を奪われてからでも、約1億トン前後で推移していますので、鉄鋼とアルミでは、22:1 と、かなり需要の差があるです。

ただ、アルミニウムの比重が鉄鋼の約1/3ですので、体積での生産比率は、鉄鋼の1/7~1/8程度になります。

しかしこれでも、まだまだ鉄鋼需要には及ばないのですが、アルミニウムは鉄鋼についで2番めに使用量の多い金属となっており、アルミニウムの需要が意外に高いということです。

この需要と原料(地金)高を克服するために、リサイクルの仕組みがうまく機能しています。

アルミ製品のリサイクル現在は、アルミ缶がスチール缶を上回る生産量になっています。そして、それらのアルミ缶類の約90%以上がリサイクルされています。

ちなみに、2018年のデータですが、リサイクル率は、スチール缶91%、アルミ缶94%、ガラス瓶69%、ペットボトル85%で、かなり食品部門のリサイクルが進んでいます。

しかし、アルミニウム全体のリサイクル率といえば、50%を少し超える程度です。

つまり、アルミ缶以外のアルミ製品の回収率が悪いということですが、この、足らない分をアルミニウム地金を輸入して様々な製品が製造されているということになります。

アルミを缶を回収して収入を得ようとすると

巷には、アルミ缶を回収して、古物商に売り渡す人を見かけますが、アルミ缶のリサイクル引き取り価格は、1キロ75円程度ですので、アルミ缶を集めて売却して1,000円を儲けようとすると、13.3kgも空き缶を集めなければなりません。

アルミ缶350ml用の重さは、軽く、薄くなってきており、現在のところ1個あたり15g程度までになってきていますので、1個集めると1円少しということになります。

これは、鉄スクラップの20円/kgと比べると、アルミスクラップはかなり高価ですが、それでもアルミ缶を約900個集めないと1,000円にはなりませんので、簡単には儲かりませんね。

アルミニウムの特徴や用途の雑学

【軽い】 リチウム(0.5で水よりも軽い)などには及びませんが、アルミニウムも非常に軽いのが特徴です。比重は2.7で、鉄は7.8、銅が9.0ですので、それらの1/3程度重さで、さらに柔らかいのが特徴です。

軽いということを見せるために、1円玉が水に浮いている、このような写真を見ることがありますね。

水の比重は1なので、アルミニウムのほうが重いのですが、これは、表面張力によって浮いている状態ですから、この表面に洗剤を垂らすと、比重2.7の1円玉はたちどころに沈んでしまいます。 やってみると手品みたいで面白いですよ。

【電気伝導度が良い】 金属の中で電気を最もよく通すのは銀です。 次に、銅、金、アルミニウム、マグネシウムなどの順になっています。

わかりやすいように銀、銅、アルミ、鉄の電気伝導度を、銀を1の電気の通りやすさとすると、銅は1.05でほとんど変わらないのですが、アルミニウムは1.8で、鉄は6.3です。

電気抵抗が高いと、電流の熱作用で、送電中にエネルギーが失われたり、その発熱が危険なのですが、電線を太くすることで電気抵抗が下がるので、この方法が有効です。

つまり、アルミニウムは、銅や銀よりは少し電気抵抗が高いのですが、銅に比べて安くて軽いことから、太くして、むしろ、銅の単体線よりも、送電効率の良い「アルミ電線」が作られ、大半の高圧線の電線は今や銅製ではなくてアルミ製になっています。

この写真のように、いたるところに張り巡らされている高圧電線は「鋼芯アルミより線」というものが使われています。

これは、中心に亜鉛メッキをした強い鋼線が入っていて、その鋼線が全体の強度を支えていて、その周りにアルミ線をより合わせて電線が作られています。

これによって、アルミの電気抵抗が、たとえ銅の1.8倍と高くても、比重(密度)が3割程度のために、それに見合うように太くできます。

また、ここでは、銅とアルミの価格差も重要です。

価格は相場ですので変動しますが、2020年の年間平均価格でアルミニウム1700ドル/トンに対して銅は6200ドル/トンと、この場合は3.6倍の価格の開きがあるので、価格的にもメリットが出ます。

そのために、実際には、全体的には電気抵抗が銅の半分程度となって、高圧電圧を送る際の熱損失が少なく送電効率がいい・・・ということで、アルミ電線が使われています。

つまり、今や、「電線は銅」という常識は、過去のものとなっています。

PR

【胃腸薬】についても知っておいてください。

水酸化アルミニウムは制酸材として、胃薬になっていますし、胃潰瘍の薬スクラルファートは、アルミニウムイオンがタンパク質とくっついて胃壁を守る・・・などの効用があって、いずれも医薬品としても役立っています。

しかし、薬と毒は表裏一体で、アルミニウムが過剰に体内に取り込まれると、骨や筋肉に異常が出ることや、アルミニウム塩類は酸・アルカリに溶けやすいので、酸性雨などでの生態系に影響があるとされ、健康への懸念もあるようです。

しかし、胃薬として使用する分には、問題がでることはありません。

【宝石の話】酸化アルミニウムの結晶からなる鉱物の鋼玉(こうぎょく:コランダム)は非常に硬い無色透明の結晶からなる鉱物です。

このモースの硬度(10段階で鉱物の硬さを評価する方法)では、コランダムはダイヤモンド(硬度10)に次いで硬い「9のランク」にあります。

そのために、純度の高くない、低級のコランダムの粉を、耐水紙や布に貼り付けて、ヤスリ(サンドぺーパー、エメリー紙)として研磨用の道具として用いられます。純度の高いものが「宝石」に加工されます。

自然の鋼玉は、不純物の金属イオンによってクロム(Crが1%以下)が入ると、赤いルビーになり、鉄(Fe)やチタン(Ti)が入ると、青色のサファイアになります。

もちろんその分量%によっても、宝石になるかならないかが決まります。

たとえば、クロムが多くても少なくても、ルビーの価値が下がってしまうのですが、そうなると、工業用の研磨剤にしか使えないようになってしまうので、なおさら、美しい色の鉱石は希少です。

もちろん、熱処理によって色を変えたり、人工に作ることも行われています。宝石の熱処理について、こちらに簡単に紹介しています。

ルビーはその中に含まれる3価クロムイオンを利用して赤色単色光にして用いる「ルビーレーザー」が有名で、様々な工業的な用途に使われています。

高強度アルミ「ジュラルミン」

アルミニウムは柔らかく展延性に富む金属ですが、偶然に、銅を少し混ぜると、軽量で破断に強いものになることが、これも、1900年代の初めに発見されました。

また、製造したあとに、これを長時間放置しておくと、さらに強度が上がる「時効硬化」という現象も発見されました。

この硬化処理を、人工的に行う熱処理を「T4処理」などと言う処理方法があり、長時間をかけずに、加熱することで硬化処理が行なわれていて、一般的に、アルミニウム合金は、その品種ごとに、熱処理温度や時間を操作して「時効硬化(硬くすること)」をさせています。

それもあって、アルミニウムと異種金属を混ぜて合金化したり、熱処理による強化などで、いろいろな強度や特性の持つアルミニウム合金製品が製造されています。

現在は、チタンが使われることも多くなっていますが、超ジュラルミン(2000系)、超超ジュラルミン(7000系)などが開発されており、純金属としての比重で比較すると、チタン4.5、アルミ2.7ですので、非常に軽くて強い航空機部品などに使用されています。

(来歴)2017.10文章作成 2021.8全面見直し 最終R6.1月に確認