しばしば耳にする『万物は元素でできている』

近年は、元素の中身(原子核とその中身など)までわかるようになって来ていますし、宇宙の物質の95%が「ダークマター」「ダークエネルギー」と呼ばれる「何か」わからないものがあるらしいという記事を見ることもあります。 さて、元素とは何でしょうか?

そして原子物理の世界では、人工的に新しい元素が作られているというトピックもあります。 近年では113番目の元素の「ニホニウム」の認定が話題になったのですが、Wikipediaを見ると、認定されていなくても118までの元素が「ありそうだ」ということもわかっているようです。

それらの新しい元素は放射性元素で、生まれてすぐに他の元素になってしまうものなので「万物は元素で出来ている」という表現も少しおかしいかもしれませんが、地球上でめにするものでは「万物は元素で出来ている」といっても間違いでないでしょう。

ここでは、元素や物質についてみていきますが、中学で習った「化学の内容」でみていくとわかりやすいと思います。

元素と原子と物質とは

「万物の根源になっている要素は元素である」といわれますし、「万物は原子で構成されている」とも言われます。

この「元素と原子」は、しばしば、元素は「性質」を区別するものを総称した言い方で、原子は「構造」を区別する言い方 と説明されることも多いのですが、これだけではわかりにくいですね。

炭素の例を取り上げて元素と原子と物質を考えてみましょう

元素と原子と物質について、よく引き合いに出されるのが元素が 炭素(たんそ)です。

「炭素」という元素は、炭素原子が寄り集まってできています。

その寄り集まり方の違いで、グラファイト(例えば「炭」)という物質になったり、ダイヤモンドという物質になったりします。

別の炭素の説明文を見てみると、以下のようにいろいろな言葉や表現が出てきます。

英語では「カーボン」。原子番号6で原子量は約12の非金属元素です。 常圧下では融点がなく、昇華温度は元素中で最も高い3915K(3642℃)で、3種類の同位体があります。

また現在では、ダイヤモンド、グラファイトなどの多くの同素体が発見されており、その一つのカーボンナノチューブは、同重量の鉄鋼の80倍の強度があります。 また、ダイヤモンドは物質では非常に硬い(現在は、ダイヤモンドより硬い物質は見つかっている)という性質があります。

そして何よりも、化合物の種類が多いことも特徴で、無機化合物の二酸化炭素は光合成や呼吸などに、また有機化合物も生物の生命と関係が深く、工業的な生産物も非常に多い ……

このように説明文の言葉の説明も大変です。

ここでは「炭素という元素は、炭素原子がたくさん寄り集まって、グラファイトなどの物質を構成している」としておきます。

元素は総称、原子は要素

これを「銅製の鍋」で考えてみます。

この鍋は、銅(Cu)という元素でできている鍋で、銅はCuの原子が寄り集まっているもので、その銅という物質によって鍋という形の品物になっている … というイメージです。

つまり、元素は物質素材の元になっているものを総称しており、原子はその素材の要素を指しているような感じですね。

このような言い方をすること自体が、数千年の歴史的な背景が関係しているために、このように決めているようです。

昔々からの、物質の根源を探ってきた過程(例えば錬金術など)では、いろいろな「元素」が次々に発見されました。

そして、19世紀頃から、元素は多くの「原子」で構成されていることが分かってきました。

そのために、例えば、炭素C を説明するのにも、「炭素の原子番号6の元素で元素記号はC、原子量は12の非金属元素で … 」と表現するのも方法の一つだということですね。

物理の授業で習ったことは置いておきます

現在の原子物理学では、原子の詳細やその内部構造まで分かってきています。

つまり、原子は原子核と電子で構成され、また、原子核の中身はいくつかの素粒子で構成されていることが知られていますが、これは物理の世界なので深入りせずに化学の見方をします。

このように、物質の表し方でも統一されていないので、専門家でなければわかりにくいのですが、ここでは、化学で「物質」に関係する用語をみていくことにしましょう。

元素の周期表

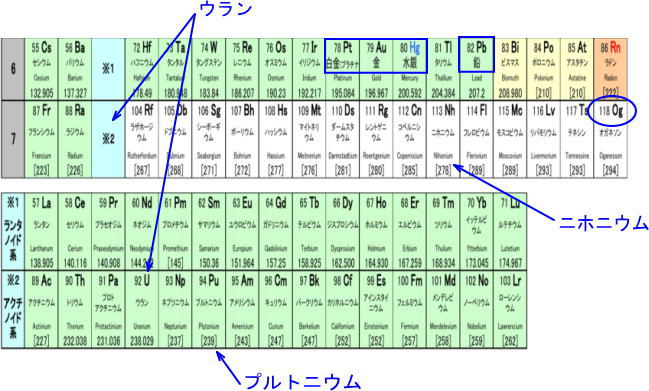

これは「元素周期表」と呼ばれているものの例です。

高校時代に「水兵リーベ、僕の船・・・」と覚えた記憶のある人も多いと思いますが、この表は原子番号順の元素記号をならべて番号が付けられています。

原子番号が増えていっても、何かの性質の似ている関係が周期性があるので、それをテーブルに並べたしたものがこの「元素の周期表」です。

縦を「族」、横を「周期」といい、縦とすぐ横の元素で、何かの性質が似ています。

さらにここでは、金属、半金属、非金属という分類もされています。(これは後で説明します)

この周期表が出来たことで、地上にない元素が見つかったり、新しい元素を見つけるために役立ったようで、つまり、自然界にないものも、この規則を頼りにして、新しい元素が発見されていってこの表が埋められたのですが、全部の元素が独立していないところがあります。

例えば、レアアースと呼ばれるものなどは「ランタノイド」の中に、また、新しく発見された番号の大きい元素は「アクチノイド」の最終の枠に入れられてまとめられていますが、イレギュラーな部分になっています。

つまり、この周期表にまとめられている元素であっても、元素自体の詳細がよくわからないことも多くあるので、ともかく周期性重視で並べてあるという一覧表がこの周期表です。

もっと科学が進歩すれば、この周期表の書き方も変わってくるかもしれませんが、ともかく、現在はこのような表現になっています。

「拡張型元素周期表」と呼ばれたものは、ランタノイド・アクチノイドの元素が別表になって表記されており、また、原子番号118以上の正式には未確認の元素なども掲載されているものもあります。この表は1つの例を示しているだけです。

同位体と同素体

「同位体」は 原子番号が同じで質量数(原子量)がちがうものをいいます。

たとえば、原子番号6の炭素(「 6C」 のように、6を下付きで書いてある場合が多くあります)で言えば、10数種類もの炭素の同位体が見つかっており、自然界には 12C (質量12の炭素で、全量の約99%のもの) 13C(質量13の炭素:約1%) 14C(質量14の炭素:微量)があり、地球上では3つの同位体の分布割合はどこでも変わらないので、炭素の原子量(質量)は12.0107という半端な数字で示されている場合もあります。

しかしこの「14C」は放射性元素なので、自然に、β線とニュートリノを放出(ベータ崩壊)して、原子番号7の窒素になるのですが、その半減期(わかりやすく言えば、放射能の量が半分になる時間)が約5760年ですから、古い化石などに含まれる量を調べて、化石などの年代を調べる「放射性炭素年代測定法」などに利用されています。

参考:「14C」は、自然に含まれる量が少ないので、半減しても全質量の変化は極小ですし、人体への悪影響は特に考えなくて良いとされています。

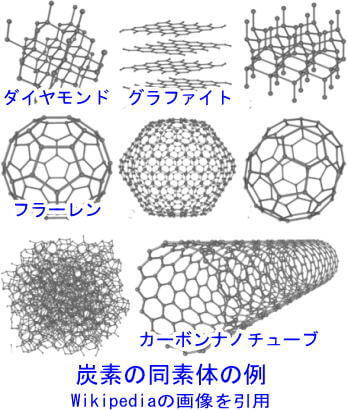

「同素体」は、同一元素で結晶配列などが違うことで、性質が違う物質になっているものを言います。

炭素で言えば、「炭(黒鉛・グラファイト)」と「ダイヤモンド」は同素体です。

ちなみに、Wikipediaの図をお借りすると、炭素の同素体には次のようなものがあります。下の丸印の1つずつが炭素原子です。

ここからは、さらに、上に出てきた用語を補足説明します。

原子番号は陽子の数

元素は原子番号1の「水素」に始まって、2023年の時点では118の元素に名前が付けられています。

陽子の数が原子番号になっています。

例えば、水素Hの陽子数は1個で原子番号は1で、原子番号113のニホニウムは陽子数が113個、原子番号26の鉄Feは、陽子数が26ということになります。質量は後ででてくる中性子と陽子の数が関係します。

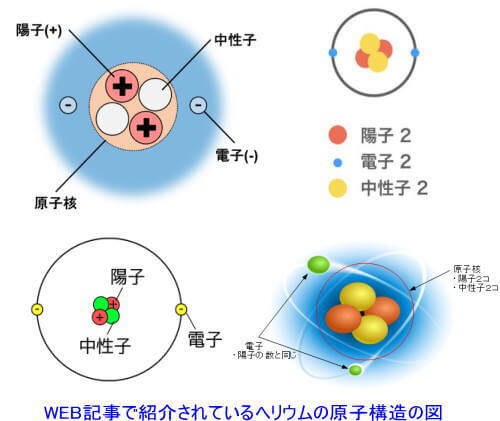

原子核とは原子の中心の部分

陽子の周りに電子があり、その陽子がある中心部分を原子核といいます。

陽子が2つになると、原子番号が2の「ヘリウム」になるのですが、この陽子は、原子の中心部分でひっついていて、さらにこのヘリウムには陽子だけではなく、2つの中性子という粒子がひっついて「原子核」を構成しています。

電子は原子核の周りにある状態になっていて、学校では、地球を回る人工衛星のイメージで習ったのですが、最近では、電子自体を簡単に観測できないこともわかっていて、図に描きにくいので、かえって、教えるのが大変になっているような気がします。

現在は原子物理学が進んでおり、原子核の陽子と中性子(これを核子といいます)の構造や、それらをひっつけている微粒子(素粒子)などが明らかになってきており、現在では17種類の粒子があって、それで「物質」が構成されていることがわかってきました。

しかし、それらは原子物理学の範疇ですから、このHP記事では、いろいろな現象をある程度主観的に捉えやすいようにするために、 化学の世界 でいう「原子を構成するものは陽子・中性子・電子である」としておくと理解しやすいでしょう。

もちろん、物質を考える場合は、元素、原子以外に、その集合や結合などを考える必要があります。それらもあわせて、関係用語を見ていきます。

原子量は 陽子と中性子の和の近似数

陽子と中性子の質量がよく似ていますので、「陽子と中性子の質量の和を原子量(=原子番号または元素番号)」とします。

炭素の質量を例にすると、この値は12C(=原子量12)に対する重量比なので単位はありませんし、質量は、中性子と陽子の微妙な質量差やその結合エネルギーのために整数になっていないのですが、ほぼ整数値と考えて、化学の世界の質量の表示値は、水素1,ヘリウム4のように考えるといいでしょう。

さらに、原子番号=陽子数 で、中性子数=原子量-陽子数 としていいので、電子の質量があっても、無視してもいい数字ですから、これらは普通は「整数」で示されています。

「電子」については、陽子や中性子に比べると非常に小さくて、化学の世界では質量はほとんどないとしてもいいくらいなので、原子番号2のヘリウムの原子量は4で、ヘリウムは2個の陽子と中性子で原子核を形成しているということです。

2016年に命名されたニホニウムの原子量をみると[278]となっています。原子量278-陽子数113=165個の中性子 があるということですが、命名されて間もないために、詳しく検討するだけのデータ数字が少ないので、原子量は下のように[ ]で囲まれた数字になっているようです。

このように、周期表にはあっても、詳細が決まっていない元素が多いということです。

電子の質量は、陽子や中性子のおよそ 1/1800 と非常に小さいものなので、原子量を変えるほどに影響しません。

電気的には、陽子が+(プラス)、電子が-(マイナス)の電荷をもっており、これが様々なエネルギー変化や化合物を生み出すもとになっています。

分子とは 物の性質をもつ最小単位

物質は、1種類の原子のみで構成されているもの以外に、複数の原子が結合して、電気的に中性で安定した「分子」という状態のものがあります。

「水」の最小の単位は、2つの水素と1つの酸素が結合した H2O で、H2O だけでも「水」ですし、その、最小の「水分子」がより集まると、普段目にする「水」になります。

H2O の1分子でも、大量の水でも、どちらも、水の性質を持っています。

つまり、分子はその物性の性質を持つ最小単位(水の場合は、H-O-H:水素原子が二つと酸素原子1つが結合したもの)をいいます。

|

分子構造模型 U-Kiss 分子モデルセット有機と無機化学 【学生学習用】【教育用】 (240PCS) 新品価格 |

![]()

原子や分子を結びつける、3つの「結合」のしかた

分子や原子を結びつける力を化学結合といい、3種類あって、結合の仕方で性質が変わります。

①金属結合 金属に見られるような化学的結合で、変形したり電気を通すなどの金属的な性質が生まれます。

「金属」とあるので、銅や鉄のようなものと考えてしまいそうですが、上の周期表の例のように、ナトリウムやカリウムのように、金属にイメージしにくい元素があることも、周期表で確認しておいてください。原子の並び方が「金属的」ということですね。

②共有結合 強くて安定した状態になりやすい結合で、同じ2個の元素の結合(H2やO2など)や、ほとんどの分子は、この、電子を共有する「共有結合」になっていると考えていいでしょう。

③イオン結合 塩化ナトリウムの結晶などのように、静電引力(クローン力)によるだけの、比較的結合力が弱い結合で、金属と非金属に見られる結合 … などがあります。

結晶

原子が規則的に並んだものを「結晶」といいます。

塩(食塩など)の結晶は、ナトリウムイオンと塩化物イオンが規則正しく並んでいます。

その他の状態

もちろん、分子や原子が結合していない、単に混ざりあっている「混合、混和」などの状態もあります。

この世にあるものは、教科書的な単純なものばかりではないというところが難しいところで、ありとあらゆる状態を複合して、何らかの物質(例えば「フライパン」など)ができているのですが、それが自然の多様性で面白いところと言えるのかもしれません。

物質は宇宙の起源に由来

この世の物質(元素の集合体)はどのようにできたのかといえば、物質の誕生は、138億年前の「ビッグバン」に遡る説が有力です。

宇宙ができた直後は、何もかもが高温高圧で閉じ込められた状態で、ビッグバン後に急膨張して宇宙が冷える過程で、核融合によって水素などの軽い元素が生まれたと考えられています。

そして、リチウムより重い元素は、その時の核融合で出来たのではなく、ビッグバンで撒き散らされた物質(元素)が、長い年月を経て、引力などで凝縮されて、それによって火の玉の「恒星」になり、その内部の高圧高温で原子番号26の鉄までの原子核が作られたと考えられています。

鉄以外の重い元素は超新星爆発の際にできた

大きな恒星は、最終的には燃え尽きるのですが、重たい鉄などの元素が中心に集まりながら冷えていくか、凝縮に耐えきれなくなるような大きな星は、超新星爆発を起こして、星の構成物のすべてを宇宙に吹き飛ばします。

その時の高温高圧で鉄よりも重い元素ができると考えられています。

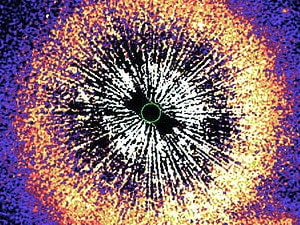

この写真はNASAのHPから引用したもので、宇宙ですごい爆発が起きている星の写真のようです。

この超新星爆発時の爆発力は、数え切れないほどの原子爆弾が一瞬で爆発するような凄まじさで、そのときの圧力で鉄以上の重い元素ができるというのです。

さらにまた、宇宙にはダークマターなどの、全く素性のわからない「何か」がたくさんあるということがわかってきています。

しかし、それはやはり原子物理学の分野ですし、その実態や内容は掴めていないので、ともかく、「万物は元素でできている」といってもいいでしょう。

以上、中途半端感はありますが、学校で習った化学中心で考えると、物質や元素などの言葉がわかりやすくなる感じがしませんか。

次の記事へ → 人の身体も元素で出来ている

(来歴)R5.2月に誤字脱字を含めて見直し。 R6年12月に見直し R7.4月確認