宝石類は、天然のままの、原石から「カット+研磨」によってのみで仕上げられたものは「ほとんどない」と言われているほどに、何らかの価格を高めるための加工が加えられていると考えられます。

もちろん、それらの加工を加えることは違法でも悪いことでもありません。

宝石市場は「高級品・高品質品」を求めているので、「宝石の加工」をして宝石の品位(価値)を上げ、その結果で価格が上昇していても、宝石の販売側が保証書や販売証明書で品位や価格を明示して保証されていて、それを買取る側も価格に対する品物の価値に納得しておれば、両者がウインウインの取引なので、それは通常の取引ですから、今後も、宝石を加工は通常行為として行われます。

言い換えれば、宝石を「自然が地中で加工して高品質化しているか、人の技術で高品質化をしているか」の違いだけであって、人の手で高品質化することは、価値を高める操作なのでしょう。

その宝石の価値を高めるための加工法に「熱処理による改質」がありますが、ここではそれを紹介します。

この熱処理以外の人為的加工(たとえば、数個の宝石を集めて、良いところどりをして、大きな石に仕上げるなど)したものを、あえて高価で販売する行為などは通常行為ではなく、「グレーゾーン」の状態です。

なぜなら、宝石を張り合わせてあると言っても、それを素人が見分けられるようなものではないのが普通ですし、ともすれば、鑑定士などの専門家でも判定できないというレベルになっているのですから、一つ間違えば、偽造・模造品になる可能性があります。

このように、人の手で加工して、高価格化することを「全くダメ」とも言えないところもあるので、まだまだ難しい問題が現状の宝石流通上にあることも確かですが、ここでは、技術的な宝石の「熱処理による変化」ということに限定してそれらの簡単な紹介をします。

もちろん、ここに書いた内容も、詳細に公表されているものではありませんし、温度や時間、雰囲気などの熱処理要素が少し変わるだけで目的の品質品位にならなかったりしてしまうということもあって、多くは公表されていないのでしょう。

もちろん、熱処理を加えたことで、逆に、品位品質を下げてしまう場合もあります。

それもあって、この内容は、雑学知識程度に読んでいただくようお願いします。

熱処理された有名宝石の例

知る人ぞ知る、ティファニーの「タンザナイト」は、それを「希少宝石」と思っている人も多いのですが、タンザナイトは、「ゾイナイトという石を熱処理をして、Feの電荷状態を変えて濃いサファイア色のブルーにしたもの」というような説明をすると、何だか価値の低いもののように思えてしまうかもしれません。

つまり、そういう言い方をして宝石を説明していいのかどうかは別なのですが、加工されているというのは真相ですし、その結果、価値の高い宝石になっていることも事実です。

ティファニーのタンザナイトについては、ティファニーが、その価値と価格を保証していますから、タンザナイトを購入して、加工宝石だと文句を言う人はいないでしょう。

熱処理は当然のように通常的に行われています

ここで言う熱処理とは、熱を加えて何らかの優れた性質を獲得するものを言います。

PR先に「岩石の状態図」を示しましたが、自然の岩石は均質ではないので、条件が良い状態でうまい具合に凝固した部分が宝石になるのですから、それを人工的に行うというのが宝石の熱処理です。

加熱処理とは

色の良くないルビーやサファイア原石を、ルツボに入れて、トーチバーナーで1000数十度にして焼成すると宝石の色が改善されます。

これを利用して、ほとんどのルビー・サファイアは「加熱処理」がされています。

もちろん、それらの熱処理がされているものが自然に発色しているものよりも値段が下がるということはありません。 結果として、品質品位は改善されているのですし、何よりも、業界の努力の結果で築き上げられた信用に基づいている証といえます。

鉄鋼の熱処理などとの違い

私の専門は鉄鋼熱処理ですが、鉄鋼を加熱することにより、鋼は「相変化」を起こして、結晶構造や性質が変わります。

これによって機械的性質や化学的性質を変えるのが「鉄鋼の熱処理」ですが、ここでの宝石の熱処理は、すべてノウハウなのか、ほとんどの詳しい技術的な内容は公表されていないようです。

そのために、温度による組織などの変化なども考察しにくいのですが、熱を加えることで、インクルージョンと呼ぶ微細な内在物(介在物・含有物)の部分が熱により変化します。 また、全体組成と異なる微小組織部分が、部分溶融するなどで、色に変化が生じます。

加熱雰囲気の影響によって起こる酸化や還元反応なども、色の変化には大きな要素になっているはずです。

そうなってくると、温度、時間、加熱雰囲気、冷却条件などの熱処理条件が出来上がりの結果に反映するところが多分にあるので、以下に書いた処理をすると「この様になる」というのは確実ではありませんから、自分で試そうという方も、この点には重ねてご注意ください。

私自身、これらの宝石類の加熱実験さえも実際に行ったことはありませんし、WEBなどの記事を探してみても、確実に、金属熱処理的感覚とは違う内容ですから、この内容の熱処理をやってみて、本当にこのとおりに変化するのかどうかや、熱処理を行うことによって何がどう変化するのかや、それを行う是非についても、私にはわかりませんことをご了承ください。

宝石の熱処理改質

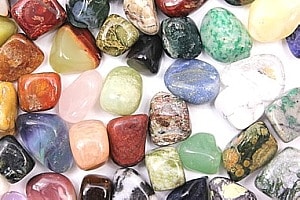

(参考)この記事とは関係ありませんが、パワーストーン用の原石をAmazonサイトで見つけました。何かの実験をしても面白そうかなぁ… と思っています。

|

|

浄化用さざれ石 クリスタル・レッドジャスパー・ソーダライト・タイガーアイ・ オブシディアン・ローズクォーツ など ミックス石 天然石 パワーストーン (17種類×各100g=1700g) 新品価格 |

![]()

簡単な紹介ですが、各種の宝石で行われている熱処理について簡単な紹介をします。

アクアマリン:

多くは青緑色ですが、400-450℃に加熱すると青色に変色します。炉の雰囲気調整にもポイントがあるようですが詳しくはわかりません。

アメシスト:

加熱することで、内在する褐色のインクルージョン(内包する物質)を除去したり、温度によって拡散させることで明るい色に仕上がります。

紫色のものは退色して黄色みを帯びますが、黄色になるとアメシストではなくて「シトリン(黄水晶)」の扱いになります。

黒みの茶水晶を200-300℃の加熱することでも、色が良くなったりシトリンに近くなるようです。

琥珀(こはく):

熱した亜麻仁油などにつけると、亜麻仁油が浸透して色が変わります。亜麻仁油自体は熱に敏感で、調整も難しそうですが、これによって暗色になり、クリア感が増すといいます。

高温に上げすぎるとインクルージョン(介在物)によって、見え方の良否や好みなどの評価が変わるようです。

もちろん、不可逆的ですから、失敗すると一巻の終わりです。

ジルコン:

褐色のジルコンを900-1000℃で加熱すると脱色してホワイトジルコンになります。

一般的に、宝石の色は「青い色」が好まれますので、加熱雰囲気を変えるなどで工夫されて熱処理されているようです。

サファイア:

脱窒素雰囲気で500-1800℃で加熱処理が行われているようです。

青色が鮮明になったり、内包するルチルのインクルージョン(介在物)の消失などで、ほとんどのサファイアがこのような熱処理をされているという情報もあります。

温度、時間を適時に変える必要があり、雰囲気も影響するなどのノウハウも必要です。

融点近くまで温度を上げて、ベリリウムを加えてオレンジ色を出す方法の「浸透拡散処理」なども行われているようです。

タンザナイト:

原石はきれいな青紫色でなく、赤褐色や緑色があって、その場合は、品位が低評価になるために、450-500℃(MAX700℃)1時間程度の加熱をすることで、青系統のきれいな色になるようです。

タンザナイトは、熱処理してきれいな色にすることが当然のように行われるようになっているようです。

トパーズ:

イエロー・ピンクやブルートパーズを300-500℃に加熱すると黄色成分が減少するようです。

天然トパーズは無色のものが多く、砂に埋めてその加熱をするとサーモンピンクに変わります。

放射線照射なども併用されることがあるようですが、淡褐色のものが上質とされますので、熱処理の是非判断や熱処理条件もノウハウ的ですし、熱処理法も難しい方法になっているのでしょう。

トルマリン:

加熱すると淡色になったり、同時に加熱した、他のトルマリンが変色するという現象があるようです。

気相反応が影響しているとすると、雰囲気の管理や処理方法も管理する必要がありそうです。

例えば、緑色のトルマリンでは、青色に変化する・・・などがみられます。

ベリル:

250度程度で、イエローベリルはゴールデンベリルになります。更に高温の400-450℃でアクアマリンに変わります。

モルガナイト:

400℃に加熱して質が高まるとされています。

以上、簡単に紹介しましたが、これらの熱処理は不可逆的で、条件を間違えれば、高価な宝石が「ただの石ころ」になってしまいます。

そのために、設備や条件管理などを考えると、素人の個人が手を出せるというものではなく、大きな企業や組織が参画している管理の必要な分野と言えるでしょう。

参考資料

鎌田・西本共著 本当にわかる地球科学 日本実業出版社

雑誌「熱処理」29巻1号 砂川一郎 宝石の処理

理科年表 平成30年版 国立天文台編

Wikipedia記事など

(来歴)R5.2月に誤字脱字を含めて見直し。 R6年6月に見直し R7.4月確認