毎年変わることがない星空ですが、やはり、情報がないと見るチャンスを逃します。

そのために、私は、毎年、「藤井旭の天文年鑑」か、少し高度な内容の「天文年鑑」を購入しています。 天文年鑑は私にはちょっと難しいですが、わからないまま楽しんでいます。

|

|

藤井 旭の天文年鑑 2025年版: スターウォッチング完全ガイド 新品価格 |

![]()

これらの本は、毎年、秋が深まる頃に次年度版が販売されますので、本屋さんでチェックしてみてください。

藤井旭さんの天文年鑑は、一般人にもわかるように、うまく絵が書いてあり、どちらか1冊、年度ごとに天文書籍を購入して手元においておけば、その年の日食や暦の情報などの天文情報が簡単にわかります。

最近のマスコミは、騒ぎすぎの感があり

もちろん、情報が多すぎるのも困りものです。

最近は、TVに気象予報士さんの出番が増えて、何かの話題を提供しないといけないということもあるのか、どうでもいい天体・天文の話題が取り上げられることが耳につきます。

例えば、ストロベリームーンやブルームーンなどですが、アメリカなどの外国の習わしを引っ張ってきて、まことしやかにオンエアーされることが多くなったのですが、およそ半月ごとに巡る二十四節気は日本人が関係深いので、その話題にしたらいいと思うのですが。

さらに、天文の話題では「今日は、**流星群が最大で…」なども同様です。 マニアの人には重要な情報でしょうが、都会に住んでいると、ほとんど流星は見えません。

TVでは、あたかも「外に出て空を見上げると、流れ星が見える」と錯覚するように語られていますが、「流星群」と言っても、大きな星や降ってくるのではなく、小さなゴミ粒が光るものなので、それらのほとんどの光度は4等級レベル以下ですので、都会では全く肉眼では見えません。

都会の空では、2等星の北極星や北斗七星すらも肉眼でははっきり見えないのですから、このような番組中の話し方は注意が必要なのはもちろん、あまりにもはしゃぎすぎる感じがします。

都会では流星群の流れ星は期待できない

私の経験ですが、流星群観察の番組で信州の山奥のCCDカメラ画像を写していたので、息子と家のベランダに出て、2時間寝転んで空を眺めていたのですが、番組では10分に10個以上の流星が見えているのですが、2人で確認できたのは、放射点とは違う方向に飛んだ1個の流れ星を確認しただけです。

2人とも矯正視力1.5ですが、都会では全く見えないのですから、番組に踊らされることのないようにしましょう。

でも、都会の空では、惑星とお月さんが楽しめます。

惑星と月の満ち欠けだけでも充分に楽しい

星を見る前に、随所で紹介しているサイトですが、国立天文台の「今日の星空」のサイト をチェックすると楽しみ方が深まります。

この「今日の星空」のサイトを見て、その時間の星の様子を頭にインプットして空を眺めると、都会では、星座のほとんどは見えませんが、イメージが膨らみます。

ともかく、頭に星座をインプットして、暗いところで夜空を見上げてみてください。

手元に星座表があればベターです。星座盤には多くの星が描かれていますが、全部は見えませんし、都会で実際に肉眼で見えるのは、 ①お月さんの満ち欠けの様子 ②惑星が見えていればラッキー ③明るい星の名前や星座を思い浮かべて、星座が見えないかなと眺めていること… などで、それ以上は双眼鏡や望遠鏡がないと無理ですが。

それでも楽しみ方があります。わたし流の都会の夜空を楽しむ方法です。

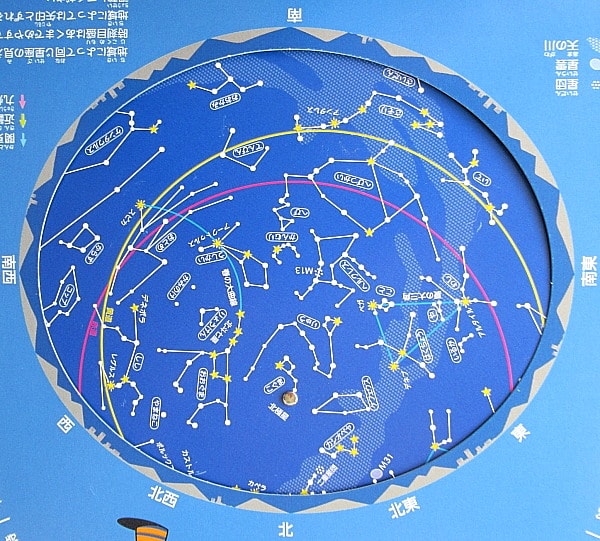

私の星座盤の使い方

夏の時期を例にします。私はこのように、星座盤を上にかざして空を見ます。

北の空の北極星の方向をあわせて、天頂(真上)をイメージして、星座盤を頭の上にかざして見るようにしています。

北極星は2等星ですが、私のベランダからは、北の空がもやっていることが多くて、北極星が見えない日のほうが多いですが、北極星がよく見える日に、ベランダで立ち位置を決めておけば、周りの景色と北極星の方角や位置がわかりますから、北極星が見えなくても、その位置がわかるようにしておくようにしています。

このような見方で、私はようやく実際の星空と星座盤が頭の中で合致してきます。

このように、自分なりの方法を見つけるといいでしょう。

夏の北斗七星と春の大曲線

そして例えば夏の夜空では、おおぐま座の北斗七星が確認できればしめたものです。

そして、夏に入っても、その柄杓の柄の延長が「春の大曲線」と言われる、春に真上に見える明るい星々は、夏の季節の宵の口でも西の空に見えていますし、そして、毎年同じ形で見えますから、意識しているとその全体像が頭に残っていきますので、自分なりに楽しめます。

この北斗七星の、柄の部分から伸ばした線上にある アークツルスとスピカの2つの1等星 は見つけられるでしょう。

これらが夏の宵の空を「見て楽しむポイントの1つ」ですね。

たなばたの星と夏の大三角

天頂から東寄りに目を移すと、明るい3つの星を結ぶ3角形が見えてくると思います。

これが「たなばた」伝説に関係する星(ベガ:織姫・アルタイル:彦星)を含めた「夏の大三角」ですね。

もちろん星座盤にある「天の川」はまったく見えませんので、この3角形「夏の大三角」を見つけたら、2つ目のミッション完了です。

ダイソーさんの星座盤が見やすくておすすめ

こちらに私の書いた星座盤の記事があります。この星座盤は100円ショップの「ダイソー」さんで購入したものですが、小さな星をかなり省略してあるので、それがかえって見やすいです。

近くにダイソーさんのお店があれば、110円で購入できる、この星座盤をチェックしてみてください。

惑星が楽しい

かなり前の星空ですが・・・

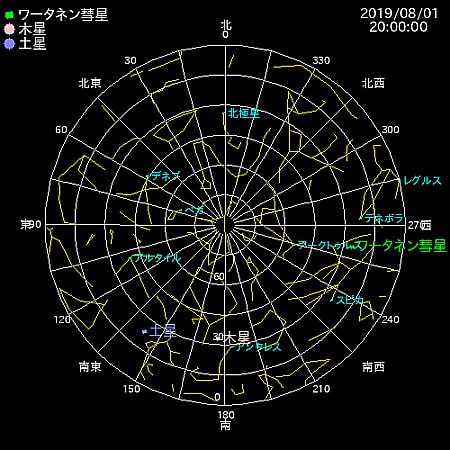

これは、おすすめしている国立天文台のHPの「今日の星空」の一部です。(この国立天文台HPについては、こちらに私の記事でも紹介)

このサイトでは、惑星や月の様子も紹介されていますし、今年だけでなく、過去未来の星空も簡単に見ることができます。

都会では星が見えなくなってきていますので、惑星をみることも面白いです。

1等星よりもかなり明るい、金星、火星、木星、土星は見つけやすく、これらの1つでも見えると楽しいですよ。

冬の星で有名な、全天で一番明るい「シリウス」(冬の星座おおいぬ座で、夏は地平線付近にあって見えません)が -1.5等級 ですが、金星、木星、土星などの惑星は、それよりも格段に明るいので簡単に見つけられます。

夏の星空で見える明るい星では、アークトゥルス(うしかい座)ー0.04等級、ベガ(こと座)0.03等級 などの明るい星でも、惑星の明るさには勝てません。

安価な望遠鏡があれば楽しみが増します

私は、ビクセンの POLTAⅡA80M(Max150倍:販売終了)という、オールインワンの安価な機種でベランダから夜空を楽しんでいます。

望遠鏡でも恒星は「点」でしか見えませんが、惑星はこのような安価な望遠鏡でも形や色がわかります。 自分で土星や木星の衛星が見えたときは感動しました。

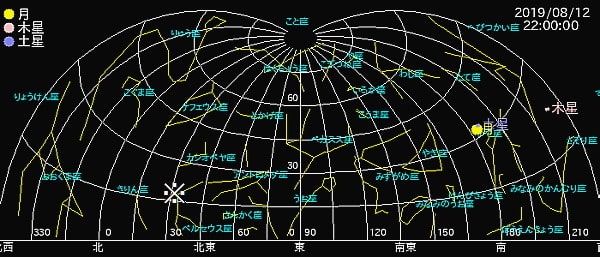

最近話題で聞くことが多い「流星群」8月はペルセウス座と白鳥座

これは例年8/9-8/13ごろに流星が極大になるペルセウス座流星群(この画像は2019年のものです)の放射点です。

流星は、ペルセウス座の※部分を中心に、放射状に流れることで、ペルセウス座流星群とよばれます。その他でも、

1月:しぶんぎ座流星群

4月:こと座流星群

5月・7月:みずがめ座流星群

8月:ペルセウス座流星群・はくちょう座流星群

10月:りゅう座流星群・オリオン座流星群

11月:おうし座南流星群・おうし座北流星群・しし座流星群

12月:ふたご座流星群・こぐま座流星群

などがニュースなどで話題になります。

しかし、ほとんどの流星の等級は4等星以下ですから、実際に都会で「流星群」といっても、肉眼では見えないのですが、私は寝る前に夜空を見るようにしていますが、流星群の日でなくても、数年に一度ですが、流れ星を見ることがあります。

もちろん、願い事を3回言えるような余裕も時間もありません。

星を見る曲ができたら双眼鏡や望遠鏡が欲しくなってきます

都会では、肉眼では3等星ぐらいの星までしか見えません。私の住む大阪府の北部では、街明かりのために、ほとんどは2等星までしか見えません。

しかし、10倍程度の双眼鏡があれば、かなり見える星は増えますし、月のクレーターも見えて感動します。

そして、私が購入した最大で150倍程度の小さい天体望遠鏡でも、金星の欠けている形がわかりますし、運が良ければ、木星の縞模様、土星の輪、そして、木星、土星を回る衛星が見えます。

もっといい望遠鏡が欲しくなりますが、恒星は、高倍率の望遠鏡でも「点」しか見えませんので、私は、「星は写真で見るもの」と割り切って、安い望遠鏡で惑星とお月さんだけですが、結構楽しんでいます。

→5万円以下で、そこそこしっかりした天体望遠鏡をAmazonで探してみる

![]()

双眼鏡は倍率は8倍程度で十分です

私が常用しているのは、8-24倍ズームのものですが、24倍では手持ちでは星が動いてぶれてしまいますし、また、見え方も甘くなりますので、8倍程度の双眼鏡で充分でしょう。

8倍でも、月のクレーターもはっきり見えますし、肉眼で2等星しか見えない状態でも、4等星まで見えていますので、星座を形づくる星は見えます。

Amazonや楽天などで目星をつけておいて、出来れば、実際に店舗で確認することをおすすめします。

私はいくつかの双眼鏡や単眼鏡を買いましたが、同じ倍率の仕様であっても、メーカーによって全然見え方が違います。 その結果、少し高いですが、Nikon 製に落ち着きました。

同じ8倍でも、見え方が格段に違いますから、大型量販店の店頭であれば、見本品が並べてあるので、「見比べ」をしてみるのがいいでしょう。

星が見える角度

仰角が30度程度ではっきり見える・・・と書きましたが、上に示した国立天文台HPの星座図で、星の位置が30度程度は、「とても低い位置」のように思う方もおられると思います。

しかし、実際に星を眺めて見ると、天頂までが90度ですので、その1/3の「30度の方向」は、結構よく見える位置で、それが、60度になると、見上げる状態になります。

反対に、15度以下は「見にくい」状態です。

だから、都会では最大仰角17度の水星は見るのが難しい

太陽に最も近い惑星の「水星」ですが、太陽に近いために日の出日没頃しか見えませんし、最大仰角も17度程度ですので、よっぽど好条件でないと見ることができません。

これらも、「今日の星空」で確認して楽しめますので、一度、国立天文台のHPを御覧くださいね。

*****

以上、数字などは、国立天文台のHP、理科年表、藤井旭の天文年鑑、wikipediaなどを参考にしています。また、この文章もその年の話題を加えて追加変更しています。

(来歴)R5.2月に誤字脱字を含めて見直し R7年4月に見直し