雪の結晶は六角形と限らない

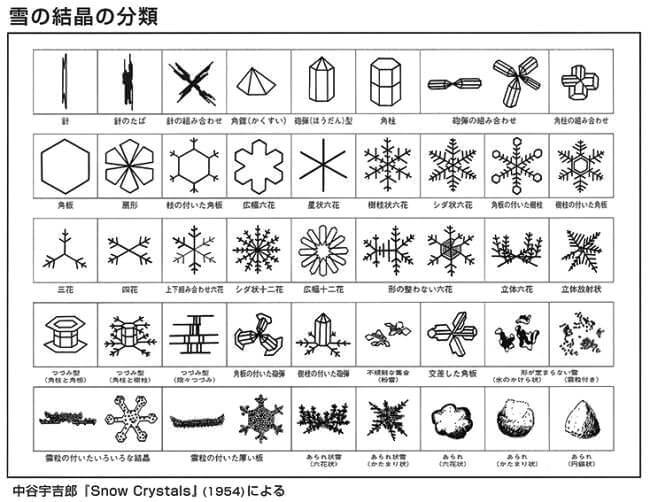

雪の結晶は「6角形」と言われています。 しかし、雪の研究で有名だった中谷宇吉郎博士は、雪の形を下のように分類されています。

このように雪の形は6角形が基本です。 しかし、必ずしも六角形ではないようです。

でも、六角形に見えるものが多いようですね。

六角形になることについては、多くの記事で紹介されています。

水の分子構造から六角形になりやすいと説明されています。

つまり、水の分子の並び形から、結晶化は120度の方向に進みやすいという理由のようです。

しかし、専門的で仮説的なこともあって、ここでは詳細は省きます。

結晶と氷晶

「結晶」とは、原子や分子などが規則正しく並んでいる「固体」を言います。

そこで、水の結晶は「氷晶(ひょうしょう)」といいます。

ただ、かき氷用の氷のブロックなどの大きなものは氷晶とはいわないようです。

つまり、地上付近の霜や霜柱(柱状の氷晶)や雪が氷晶です。

雹(ひょう)や霰(あられ)は、凝固と融解を繰り返して形成されるので、氷晶でないものも出てきます。

中谷先生の図の最下段に「あられ」が分類されています。

このように、雪が空から落ちてくる過程での温度や環境変化を受けます。

だから、そこでいろいろな形になるので、これらも「雪」に分類されているのでしょう。

雪の結晶には「同じものがない」と言われます。

これも、時間的な過程によって結晶化が進行するためですね。

氷晶の一つである「雪」のでき方

空中に雲が浮かんでいる状況を頭に浮かべてみてください。

雲は小さな水滴が空中に浮かんでいる状態で、もしも雲の周囲の温度が

①0度以下(つまり「氷点下」)で、

②結晶ができる種(氷晶核)となるホコリなどの微細粒子があって、

③その空気の水分が過飽和であるか、小さな水滴が浮遊している状態

であれば雪の結晶が成長していきます。

そして、成長してある程度の重さになって空中に浮遊できなくなると降下しはじめます。

その間にも成長したり環境に合わせて結晶の形を変化させながら地上に落ちてくるのが「雪」です。

雪のでき方は、まず、何かの「非常に小さな粒(氷晶核)」に水蒸気がひっつきます。

そして、その水蒸気が凍って出来ていくようです。

もしも、上空の温度が高くて、水蒸気が凍らない状態では、表面張力で水の表面積が最小の球になろうとします。

そして、雲の中の凍るか凍らないという、微妙な温度のところを、フワフワとさまよって、溶融・凝固などを繰り返します。

この時に、一部や全部が凍ったり溶けたりしますから、いろんな形になっていくようです。

氷晶核(氷晶ができるための「種」)は、火山灰や鉱物などです。

実験的に、ヨウ化銀を散布して人工的に雨を降らせるニュースがありました。

そのような氷晶核は非常に小さい目に見えない大きさで、汚いと感じることはないようです。

雪になるか雨になるかは、温度と湿度が関係する

気象の記事を見ると、一般的には、地上で雪になる場合の条件として

①地上付近の温度が3℃以下

②上空1500m付近で-6℃以下

③上空5000m付近で-30℃以下

という状況が、雨にならずに雪になる条件とされています。

もっともこれは一般的な条件で、基本的には「寒さ」が必要です。

そして、雪が落ちてくる途中の湿度が高いと雪にならずに雨になってしまます。

気象台や気象予報士さんなどが「雪かどうか」を予報する場合には、温度と湿度の関係から、

地表温度が6℃では、50%以下の湿度で、

3℃では、70%以下で、

1℃で85%以下の湿度であれば雪になる

と言う条件があります。

そしてさらに、その地域的な経験判断を加味して「雨か雪か」の予報を出しているといいます。

TVで、気象予報士さんが、『あべのハルカスの最上階(つまり300m上空)では雪ですが、地上では雨になっています』 … という表現で雨と雪の成り立ちを紹介していたことがありました。

気温は100m高くなると約0.6℃低くなります

つまり、300mの「あべのハルカス」屋上では1.8℃程度と、気温が地上よりも低いので、上の条件に近い微妙な条件で「上で雪、地上で雨」になるのでしょう。

それ以外に、地表の温度が3℃以上でも雪になる条件があるようです。

また、地表付近の湿度が高ければ、その湿度を吸って雪が雨になってしまうらしく、私の住む大阪では、「雪の予報」は大変なのでしょう。

六角形の雪の結晶はめったに見つかりません

スキー場などで服についた雪を見ても、ほとんどの雪の形は「不定形」です。

しかし、たまに六角形らしい形やきれいな六角形になっているのを見ると、やはり感動します。

WEBにあった雪のイラストですが、こんな雪の結晶を見てみたいのですが、都会ではほとんどきれいな形は見ることがありません。

これは、降り止んだすぐの雪です。

これは少し時間がたった雪です。

「降り積もった雪」では、ほとんど六角形の形を見ることはありません。

「インスタントスノーパウダー」

これは、プラスチックの「雪」のようなものができるおもちゃのようなものです。

もちろん、六角形の結晶ではありませんが、ちょっと面白そうなので紹介します。

|

|

SnoWonder スノーパウダー 人工雪 インスタントスノー MiniPack (水を入れるだけ簡単) [並行輸入品] 新品価格 |

![]() 「イミテーションの雪」には、紙を圧縮したものやスプレータイプのものもありますね。

「イミテーションの雪」には、紙を圧縮したものやスプレータイプのものもありますね。

これは、粉末をコップに入れて水を加えると、「雪のようなもの」ができるおもちゃです。

原料は吸水性のポリマーのようなもので危険性はありません。50gで5~600円程度から販売されています。

興味ある方は、Amazonのページ(→こちら)![]() でもいくつかのものが紹介されています。

でもいくつかのものが紹介されています。

(来歴)H30年1月記事作成 R1.3月見直し R3.12月全面書き直し R7.12月に確認