♪ 虹(にじ)の向こうは・・・晴れなのかしら?♪・・・と、天地真理さん(古い?)が歌ったのですが、「にじ」という言葉には、爽やかさやいいイメージが感じられます。

ここでは、虹の話題をいくつか集めました。

日本では「赤橙黄緑青藍紫」は、外国は「vibgyor」

「虹」と広辞苑で引くと、「7色の円弧状の帯」とあります。

ジーニアス英和辞典で rainbow を調べてみると、「vibgyor」(発音はビブギョアーやビジャー)という単語が載っています。

日本では、「赤橙黄緑青藍紫(せきとうおうりょくせいらんし)」という、七色の順番を諳んじているのですが、「vibgyor」は、英語圏で、虹の7色とその順番を記憶するための言い方で、vioret(紫) indigo(藍) blue(青) green(緑) yellow(黄) orange(橙) red(赤) の7色の先頭文字を集めた造語ですが英和辞典に載っています。

「赤橙黄緑青藍紫(せきとうおうりょくせいらんし)」も覚えやすいのですが、この vibgyor も「ビブギョアー」と何回か口に出すと、覚えてしまいそうな特殊な言葉です。

また、「通常は、indigo を除く6色とすることも多い」・・・という説明が書いてありますが、「i」の抜けた「vbgyor」は、なんと発音するのでしょう?

それはともかく、外人と日本人では、かなり違った感覚で「虹」をみている・・・というのも面白いですね。

虹は7色?

もっとも、虹は7色・・・といい切るには、かなり無理があるのですが、昔から「虹は7色」ですし、♪7色の虹が・・・♪ ではなく、6色や12色では、夢が消えてしまいます。

やはり「虹は7色」としておきたいですね。

2重の虹

2重の虹

虹色はいろいろなところで見ることがあります

上は、景色を避けて2重に見える虹の一部を取り出したものです。

虹の発生を科学的に考えると、2重だけではなく、何重にもなった虹が、色を反転しながら見えるはずのようですが、説明は難しいので置いておきます。

私は3重の虹を見たような記憶があるのですが不確かで、光が強ければ見える可能性はでてくるらしいのですが、2重の虹は意外に見る機会はあります。

写真でもわかるように、2重の虹では、地上に近い濃い虹(主虹)の内側は青く、外側に向かって赤系になっていますが、2重虹の薄くなった外側(副虹)は、逆に赤色から紫色に外側に向かって広がっています。三重目になると、内側は青系で始まるという、反転反転していくようですが、虹も年に数回見るだけですから写真に撮ってみたいと思っています。

その他の「虹色」の現象は、雲の下に薄く色づいた「虹色」を見ることがあります。

彩雲

彩雲

写真は少しわかりにくいのですが、雲の下側に薄い7色が見えています。 これは、彩雲(さいうん)と言われます。

普通の虹は、太陽が後ろ(反対)側にある状態で虹が見えますが、彩雲は、太陽が前にあって現れます。

意識して空を見上げていると、(私は2-3年に1度程度ですが)雲の下が色づいているのを見ることがあります。

また、夕方に太陽が沈む前に見える夕焼けにも、「真っ赤な夕焼け」ではなくて、赤、橙、黄色などが見えるときがしばしばあります。

これは、赤い光が遠くまで届くからで、少し太陽が高い位置にあって、太陽の直射が遮られているような条件では、写真のように他の色が見えて7色に輝いて見えることがあります。

PR

虹色が見えるとうれしくなりませんか?

虹色は、空に架かる虹だけではなく、思わぬ場所で見ることがあります。

川の水が、滝のように落ちているところなどで、「小さな七色の虹」が、見えることがあるのですが、虹が見える、特定の条件や角度があるため、きれいに分離した7色を見ると、なにかいいことが起こりそう・・・と思ってしまいませんか?

プリズムで分光した光

プリズムで分光した光

例えば、太陽が差し込む部屋に、水の入ったガラスコップを置いていると、たまに虹色が見えることがあります。

ほとんどは、色が分離できない、曖昧な「虹」ですが、きっちりとしたプリズムを使うと、その色は、下の様になるようです。

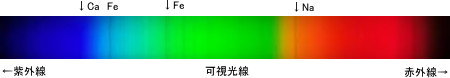

これは国立天文台のHPにあった太陽光のスペクトル写真をお借りしています。

よく見ると、元素の「吸収線(フラウンホーファー線)」と呼ばれる縦筋が見えています。

私は写真でしか、この吸収線を見たことがありませんから、多分、特殊な方法で太陽光を分光して、うまく写真が撮られているようで、簡単なおもちゃのプリズムでは、この吸収線を肉眼で見ることは経験していないのですが、皆さんは肉眼でフラウンホファー線を見たことがありますか?

→同様の実験用プリズムはAmazonページでもたくさん販売しています

→同様の実験用プリズムはAmazonページでもたくさん販売しています

![]()

赤方偏移・青方偏移

この線の赤の方向への偏り方で、その光を発する星が、地球から遠ざかっている速度がわかり、さらに、その星までの距離がわかるので、天文学では、重要な道具になっています。

銀河系に近いアンドロメダ銀河は近づいているということも青方偏移で近づく速度もわかっていて、40億年後に合体するという記事も見られますが、

星が遠ざかると、吸収線の位置が赤色の側に移動するので赤方偏移と呼びますが、この偏りの様子を調べることで、何億光年という星までの距離が測定されているのですが、光速の数十%の、すごい速さで遠ざかる星がある・・・などを考えていると、また別のロマンも感じますね。

PR

(来歴)文章作成2018.1月 2021.6月文章分離 R3.8全面書き換え 最終R6.6月に見直し