現在の暦と旧暦について

現在の暦は、太陽の運行をもとにした「太陽暦(グレゴリオ暦)」ですが、明治5年までの暦は、月の運行をもとにして季節を調整する「天保暦法」と呼ばれる、月の運動を主体にした太陽暦の「太陰太陽暦」でした。

現在の暦と区別するために、一般には、この天保暦を「旧暦」とよんでいます。

現在でも、「今日は旧暦の*月*日で・・・」と紹介されているのですが、月と太陽の運行で決まるもので、本来は、旧暦と新暦は「ずれる」ので旧暦を使ってはいけないのですが、後で説明する、二十四節気や雑節は、日本人の生活や季節感に関係深いこともあって、現在の暦でも毎年2月に旧暦に対応するその日の標準時刻を東京天文台などで決めて公表しています。

多くの国が採用している暦(グレゴリオ暦:太陽暦)は、修正の必要性が ”少ない” ということから、このグレゴリオ暦を採用する国が多いのですが、それでも誤差が出るために、日本の場合は、国立天文台などが、それを調整して、作成したものを毎年2月に官報で告示しています。 それが「日本の暦」の基本になっています。

もちろん、暦作りも大変な仕事で、平均太陽年(=365.24219日)なので、平均朔望月(=29.530589日)で、きっちり割り切れないので、閏日(うるうび)や閏秒(最近は、コンピュータの混乱が起きるために公表しない方向になっている)などを入れて調整したり、1日の区切りを決めて、一日の始まりが「0時」になるようにしたり、それらを諸外国の機関と調整することなどを含めて、関係者が日夜取り組んで日本の暦が作られています。

「暦」のイメージは占いと結びついていませんか

「暦」の英訳は「calender(カレンダー)」で、気象情報などが含まれるものは「almanac」です。

そして、ほとんどの方は、単に「暦」といえば、下のようなものが頭に浮かぶ方も多いでしょう。

これは、「暦注(れきちゅう)」と言われる、暦(暦本)にある事項以外に、二十四節気や雑節、十二直、九星などの占い要素の多い内容が掲載されていることもあって、毎年購入されている人も多く、隠れたベストセラーになっています。

これらの暦に関する内容は、国立天文台が作成する「暦要項」に沿っているのですが、それ以外は趣向を凝らした冊本になっています。

私自身も、面白いし、1年間使用できるので毎年購入しています。

→気に入った暦を探してみてください(楽天のページ)

![]()

令和4年の例

令和4年の例

こちらのページで、民間暦に書かれた内容など私の記事があります。

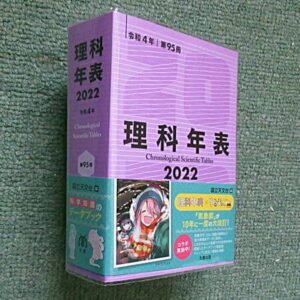

暦に関するデータを知るには

大安吉日や仏滅、一粒万倍日などがわかる「民間の暦」も楽しいのですが、基本の暦データ数字を見る場合は、毎年発刊される「理科年表(国立天文台編)」が見やすくて便利です。

理科年表には、その他、物理化学や気象などの興味深い内容がたくさん掲載されていて、安価(2025年版のA6サイズは本体1650円)ですし、一家に一冊あれば便利です。(私は、毎年ではなく、3~4年毎に買い替える程度です)

旧暦は現在も生きています

TVなどでは、「**日は旧暦の##日です」というような言い方をされているように、旧暦の季節感は今でも大切にされて残っています。

そのことから、表向きには「旧暦が廃止後は新暦に従う」… となっているのですが、日本人から旧暦の季節感はなくなることはなさそうですので、現在も旧暦の内容を含む二十四節気などが理科年表の暦に掲載されていて新暦の中で旧暦が生きています。

新暦はグレゴリオ暦(太陽暦の一つ)なので、「月」が主役ではなく「太陽」の運行で暦が作られていますが、旧暦は、太陰太陽暦で、どちらかと言えば、お月さんが主役です。

旧暦日に対応する月に関する名前

吉田拓郎さんの懐かしい歌に「上弦の月だったっけ、久しぶりだね 月みるなんて・・・」という歌詞がありました。

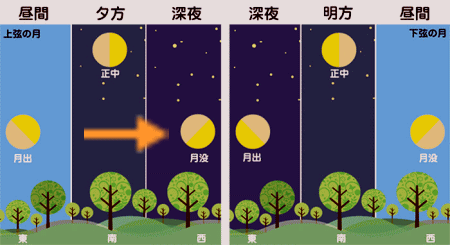

この「上弦の月」をウエザーニュースさんのHPの図をお借りして紹介しますと…

半月は欠け方と時間でみると、図のように、月をみる時間によって見え方が変わります。半月に切ったところが「弦」、丸い輪郭が「弓」に見立てて、月没近くに、弦が上にあるときの月が「上弦の月」です。

(ウエザーニュースさんのHPの図より)

図でいうと、左から3番目と4番目が「上弦」になっていますが、歌の内容では、風呂上がりに見た「夜の月」なので、左から3番目の見え方の深夜に、少し見上げるところに、半分欠けたお月さんがある情景をうまく歌った心に残る歌ですね。

さて、その月の呼び方も「味」があります。

およその月齢と多彩な呼び方

(旧暦の1日・月齢0) 新月・朔日

(旧暦の3日・月齢2) 三日月

(旧暦の7日・月齢6) 上弦の月・弓張月

(旧暦の13日・月齢12) 十三夜月

(旧暦の15日・月齢14) 満月・十五夜・望月[もちづき]

(旧暦の15日・月齢15) 十六夜(いざよい)月

(旧暦の19日・月齢18) 寝待月

(旧暦の23日・月齢22) 下弦の月・二十三夜月

(旧暦の26日・月齢25) 有明月

(旧暦の30日・月齢29) 三十日月[みそか、つごもり]

これは抜粋で、実際には、旧暦の1-30日のすべてに、固有の名前がつけられています。

もちろん、満月から満月までの旧暦1ヶ月は29.5…日ですので、これらの数字をきっちり割り振るのも難しいのですが、これらが使われていた時代の和歌や物語に、このような呼び方で表現されているところから、当時の人は「月」の微妙な見え方の違いを身体で感じていたのかもしれません。

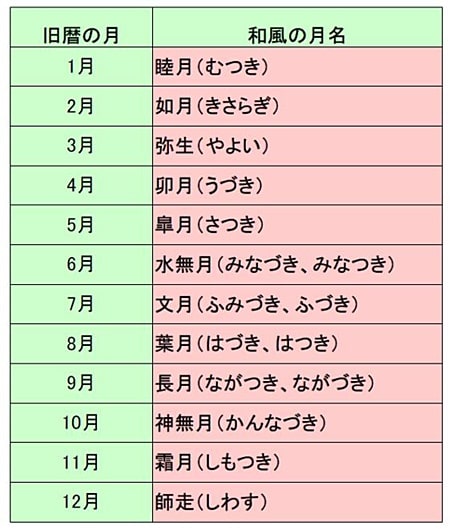

旧暦の月の呼び名(古来の月名)

古文などで出てくる「和風の月名」もオツなものです。

日本の古い月の呼び方は季節感を感じる名前ですから、いろいろなHPでも紹介されていますので、ここでは簡単な紹介にとどめます。

1月 睦月(むつき) :仲睦まじく過ごすように

2月 如月(きさらぎ):服(衣)を重ねて着るほど寒い 「衣更着(きさらぎ)」

3月 弥生(やよい) :「木草弥や生ひ月(きくさ いやおひ づき)」草木が生い茂る

4月 卯月(うづき) :卯(うつぎ)の花が咲く時期

5月 皐月(さつき) :稲の苗を植える「早苗月」

6月 水無月(みなづき):水不足になる(現在の7月中旬をさす)

7月 文月(ふみづき):短冊に詩や文を書いて上達を祈る

8月 葉月(はづき) :「葉落ち月(はおちづき)」木々が落葉する頃

9月 長月(ながつき):「夜長月(よながづき)」夜が長くなる

10月 神無月(かんなづき):全国の神様が出雲に行って周りにいなくなる

11月 霜月(しもつき):霜が降りる頃

12月 師走(しわす) :僧侶(師)が走り回るほど忙しい頃

10月に、全国的にすべての神様が出雲の国へ出張するので、神様が集まる「出雲」地方では「神在月(かみありつき)」と呼んでいる… というのですが、日本らしくて面白いですね。

お月さんは、遠くから眺めるのがいいのですが、ジグソーパズルのやのまんさんのページで、8cmの60ピースの球体ジグソーパズルを見つけました Amazonや楽天などでも販売されています。

|

|

やのまん(Yanoman) 60ピース ジグソーパズル 3D球体パズル 月球儀 THE MOON Ver.3 (直径約7.6cm) 2003-503 ピース請求はがき 台座 組立見本付き 新品価格 |

![]()

![]()

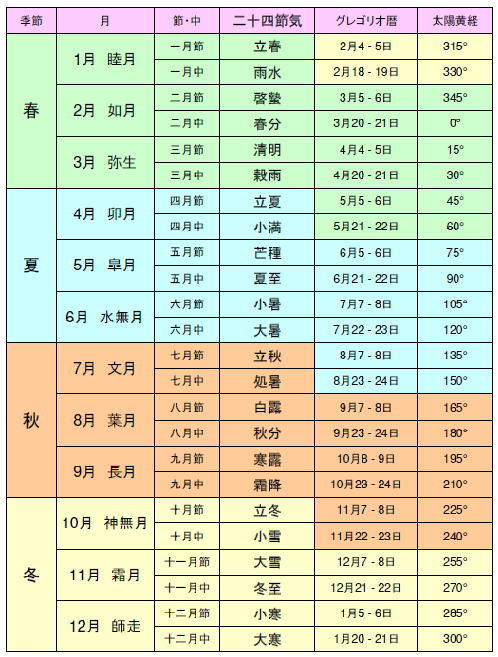

日本の季節感をあらわす「二十四節気」

太陽と季節は深い関係があり、地球の地軸が傾いて太陽の周りを回っているので、地球の公転位置で太陽を見上げる角度は変わります。そして、昼と夜の時間も季節で変わります。

「日本には四季がある」というと、何か優越的に思う人もいますが、赤道地域でも、極地域でも、太陽の高さが変わるので、季節があり気候も変わり、そこに暮らす人は、その季節・気候とともに暮らしているのですが、日本は、「冷房も暖房も必要な国」ですから、赤道や極地域以上に強い季節感を持っているのかもしれません。

最近は外国の季節情報も加わってきて紛らわしい

近年は、アメリカの満月の呼び方と季節(フラワームーンやストロベリームーンなど)がTVなどで話題になることがあります。

それは、アメリカなどの言い方ですが、マスコミは変な話題を引っ張ってくるのですが、日本には「二十四節気」という大変素晴らしい季節表現があるので、その話題以上に真剣に紹介するのも考えものなのですが…。

「二十四節気」も純日本製でない?

実は、この二十四節気も中国原産なので、それで実際の季節とのズレが有る・・・ということを言う人もいます。

しかし、たとえ「季節のずれ」があっても、季節の移り変わりを感じさせてくれる言葉なので、中国と日本の場所の違いはあっても、それぞれの生活の中に根付いています。

この「二十四節気」は、太陽の1周360度を「立春」から始まる4つの季節「春夏秋冬」にわけ、それぞれの月に「節気」と「中気」を交互に置いて、各月の1日目に節気が来るように決めていて、12の「節」と12の「中」の合計24区分で季節の変わりを表現しています。

つまり、360度(または365日)÷24=15度(≒15日)ごとに、季節が割り振られています。

もちろん、きっちりとした日を特定して割り当てるのが難しいので、それを(日本では)毎年2月に翌年の暦を国立天文台公表する、太陽黄経で割り振った位置の標準時をもとに、日にちが割り振られています。

そのために、秋分の日(秋分点)など、太陽の位置(黄経)で決められるものは、毎年変わり、下のような日にちになります。

この色分けを見ると、新旧歴のずれがあるのがわかります。(色分けも適当なものですが・・・)、現在の月割(グレゴリオ暦)と旧暦の月割では、約1ヶ月の季節のズレがあるのですが、これが「暦の上では・・・」という言い方になる・・・ということのようです。

もちろん、小さな日本の国でも南北に長いので、この表現に当てはまる季節は、その地方によっては2ヶ月ぐらいのずれがある・・・と言われることも出てきますが、南北に長い日本列島の季節を、1つで表現するのも難しいのでしょうから、これは、「うまく表現されている…」と言ってもいいのではないでしょうか。

PR

二十四節気については、いろいろなWEBページで紹介されていますので、ここでは簡単に意味だけを示しておきます。

立春 2/4頃 :1年の始まり 春の始まり

雨水 2/19頃 :雪が雨に変わり、積もった雪も溶け出す頃

啓蟄 3/6頃 :日差しが春めいて、地中の虫たちが動き出す頃

春分 3/21頃 :昼夜の長さが同じになり、以降、昼が長くなります。春彼岸

清明 4/5頃 :春を謳歌する頃

穀雨 4/20頃 :雨に農作物が潤う頃

立夏 5/6頃 :爽やかな晴天が続く頃。暦の上で夏の始まり

小満 5/21頃 :草木がよく茂る頃。田植えの準備

芒種 6/6頃 :穀物の種をまく頃

夏至 6/21頃 :1年で最も昼が長い

小暑 7/7頃 :暑さが増してくる頃。小暑と大暑を合わせて「暑中」

大暑 7/23頃 :本格的な夏の時期

立秋 8/7頃 :暦の上では秋。暑中見舞いではなく残暑見舞いになります。

処暑 8/23頃 :暑さが収まってくる頃

白露 9/8頃 :草花に露がつく頃。本格的な空きに入る

秋分 9/23頃 :昼夜の長さが同じ。以降夜が長くなる。秋彼岸

寒露 10/8頃 :草木に冷たい露が降りる頃。収穫、紅葉の便りも。

霜降 10/23頃 :霜が降り始める頃。晩秋。

立冬 11/7頃 :冬の訪れを感じる頃。暦の上では冬。

小雪 11/22頃 :山に初雪が降る頃。冬の始まり。

大雪 12/7頃 :平地でも雪が降る、本格的な冬の到来。

冬至 12/22頃 :1年で最も夜が長い。ゆず湯、なんきんなど無病息災の風習

小寒 1/5頃 :寒の入り。寒さの始まり

大寒 1/20頃 :寒さが厳しい頃。最後の節気で春近し。

このように、季節を「味のある言い方」で表現されている「日本国と日本人」は素晴らしいと思いませんか。

アメリカ版 月に関係ある満月の呼び名

ここで、最近TVなどでしばしば耳にするフラワームーンやストロベリームーンなどの言い方は、アメリカで言い習わされている表現で、もちろん、日本人としてはどうでもいいのですが、TVなどで広められて変に物知り顔の人もいるのですが、知るべき知識ではなく、「マスコミのネタ感」が強いものです。

これらのアメリカの呼び名については、アメリカのHP(The Old Farmer’s Almanac)に詳しく書かれていますので、参考にされるといいでしょう。 このHPには、示した呼び名以外の記事も掲載されており、英語の得意な方は一度読んでみてください。

英語のページなので、下は私が拙い和訳をしたのですが、これらは「その月の満月について、先住民族や植民地時代のアメリカ人や北米人が代々受け継いできたもの」です。

January 1月 Full Wolf Moon/the Cold Moon ・ the Spirit Moon

:狼が遠吠えする頃の満月/凍える季節の満月(コールドムーン)・精霊のような満月(スピリットムーン)

February 2月 Full Snow Moon/the Hunger Moon

:最も重い雪が降る頃の満月/狩猟ができない月

March 3月 Full Worm Moon/the Sap Moon

:ミミズが出てくる頃の満月/メープルの樹液が出る頃の月

April 4月 Full Pink Moon/the Sprouting Grass Moon・ the Egg Moon・ the Fish Moon

:野生の芝桜などのピンクの花が咲く頃の満月/新芽の頃の月・卵の月・魚の月

May 5月 Full Flower Moon/the Corn Planting Moon ・ the Milk Moon

:花が満開の頃の満月/とうもろこしを植える月・ミルクの月

June 6月 Full Strawberry Moon/the Rose Moon ・ the Hot Moon

:熟したいちごの収穫の頃の満月/バラの月・

July Full 7月 Buck Moon/the Thunder Moon

:雄鹿の角が伸びる頃の月/雷の多い月

August 8月 Full Sturgeon Moon/the Green Corn Moon

:チョウザメが簡単に捕まえることができる頃の満月/青とうもろこしの月

September 9月 Full Corn Moon/the Barley Moon

:とうもろこしの収穫の頃の満月/大麦の収穫月

October 10月 Full Hunter’s Moon/the Travel Moon and the Dying Moon

:猟に適した頃の満月/旅行の頃の月や瀕死の状態の月

October 11月 Full Hunter’s Moon/the Frost Moon

:ビーバーの罠を仕掛ける頃の満月/霜の頃の月

December 12月 Full Cold Moon/the Long Nights Moon

:暗く寒い頃の満月/長い夜の月

というように、日本の二十四節気と同様に、アメリカの元祖ネイティブも、日々の暮らしの歳時記に合わせて、このような味のある呼び方をして各月を表現しているようです。

PR

![]()

日本ではどうでもいいはずのストロベリームーン・ブルームーンなど

これらもアメリカの季節の呼び方です。日本ではどうでもいいように思うのですが、なぜかメディアでとり上がられます。

もちろん、ストロベリームーンは苺色の月ではないですし、ブルームーンは青い月ではありません。

6月の月をStrawberry Moonとアメリカ原住民が呼んでいるのは、「いちごの収穫期の満月」というだけのことで、ブルームーンも、下で紹介しているように、特定の満月を指すアメリカの呼び方です。

上の写真は、2019年6/18の夜空の写真で、前日の6/17がストロベリームーンで、この満月当日は天候が悪かったために、翌日の月をコンパクトカメラでズーム撮影したところ、月の出直後でしたから、このように色づいた月が見えたのですが、このような色づいた月の写真をストロベリームーンと言って掲載しているネットの記事もありますから、誤情報には注意しないといけません。

「ブルームーン」も日本人にはどうでもいいもの

「ブルームーン」を日本語にすると「青い月」ですが、これもアメリカの呼び名で、青く見える月ではありません。

WEB記事にはいろいろな説があるようですが、

『ブルームーンとは、現在では、シーズン(春夏秋冬の各3ヶ月間)に4回の満月があるときの「3回目の満月」を指す 』という説が一般的です。

もちろん、アメリカ国内でも定説はないようですし、日本の暦とは関係ないのに日本のマスコミがまことしやかに取り上げるのかは理解に苦しみます。

ブラッドムーンという言葉も聞かれます

皆既月食のときに赤黒く見える月を「ブラッド・ムーン」と呼ぶのを聞くことが多くなりました。 Bloodは「血」ですが、日本語では、皆既月食などの暗い月を、「赤銅色の月」や「赤い月」とも表現されます。

これは、R3年11月の月の出時の「ほぼ皆既月食」(インスタントカメラで撮影)

上のストロベリームーンの写真もそうですが、地平部の厚い空気層を通して月を見ると、月食でなくても、赤みがかった月の場合が多いですから、暗くなった月は、赤みがかります。

その呼び方を、ブラッドムーンでもいいでしょうが、私は、日本語の「赤銅色(しゃくどういろ)の月」の表現が好きです。

最近のマスコミやインフルエンサー(影響力の強い人)は、なんとか新しい話題や言葉を使いたがる人も多いようですが、日本には諸外国に劣らないほどたくさんの季節感などを表す日本語の言い方がありますから、あえて外国語で言わなくても、日本語での情景表現のほうが奥深いのですが、これを機に、旧暦の季節感などを味わい直してみてはいかがでしょう。

(来歴)R5.2月誤字脱字見直し R7年3月に確認