日常生活には今でも旧暦が生きています

「暦」というと、日本の法律によってきめられる「日本の暦」(→こちらの記事)をいいますが、そこにも、旧暦で使われていた「二十四節気」や「暦注の雑節」「暦注の選日」の七夕、中秋の名月の日にちなどが示されています。

旧暦の内容が生きているということですが、それ以上の深い内容は民間の暦(運勢暦など)で詳しく書かれています。

「今日は一粒万倍日、宝くじを買おう」の「一粒万倍日」や「今日は三隣亡なので気をつけてね」の「三隣亡」などは「日本の暦」には示されませんが、それらは民間の暦(運勢暦など)で確かめることができます。

結婚式や祝い事の日取りは、無意識に「大安吉日」かどうかを確認するのは常ですし、「恵方に向かって巻き寿司を食べる」という習慣も旧暦と関係していますから、現在のグレゴリオ暦(新暦)に変わっていても、明治以前の旧暦は生活に残っているということです。

通常、「暦を見る」というと、法律で定めた「日本の暦」を見るのではなく、吉兆や運勢などを含む高島暦などの「民間の運勢ごよみ」などの冊子の内容を見ることですので、ここでは、その運勢ごよみ(民間暦)について見ていきます。

大安仏滅は信じなくても見ておくのが無難

大安や仏滅は「六輝(六曜)」という、中国の占いが日本に入ってきて、それが「日ごとの占い」になったものです。

「八方塞がり」の「八」も陰陽道、五行思想、九星気学などによる「方位吉凶図(年盤座相)」の八角形の図に関係しますから、新暦を使う現在でも、雑学程度に旧暦や運勢ごよみにある内容を簡単に知っておくのは無駄ではないでしょう。

普段使っている壁掛けカレンダーなどにも、大安や仏滅などが書き込まれたものも多いですし、年末には、たくさんの運勢ごよみ(民間暦)が本屋さんの店頭に並んでいますから、生活には欠かせないものといえます。

暦と吉凶と運勢は切り離せない日本人

日本の暦は、週、月、年を明示するもので、太陽、月の運行を観測してつくられ、その「巡り合わせ」が季節や気候だけではなく、人々の行動も影響があるのですが、旧暦ではその色合いが強かったと言えます。

それもあって、新暦になった「日本の暦」から旧暦内容を排除してしまうのは問題なので、一部分を残して官報で毎年公表されているというほどに、旧暦は日本人の生活に関係しているということです。

旧暦が使われていた時代は、暦事項と吉兆、運勢は一体になっていたのでしょう。

西洋でも、太陽、月以外にいろいろな星や星座を加えた占星術がたくさんありますし、東洋では、中国などの陰陽思想(陰と陽の2要素で万物の現象を見る)や五行思想(木火土金水の5要素で万物を見る)などの考え方と暦法を融合させて運勢や吉兆を占うことは長い歴史の中で行われてきましたから、人間は占いとは切り離せません。

日本では、古代に中国の思想が入ってきて、今でもそれが息づいていますから、生活上は、複雑に、暦と吉兆や運勢が重なっており、現代でもそれらを暦事項とは切り離しにくくなっていると言えますね。

民間の運勢暦は読むほどにおもしろい

冊子として市販されている、民間が発行する「運勢暦」類には、国立天文台が作成する暦の内容に加えて、多くの運勢的な情報が盛り込まれていて、読んでいるだけでも楽しめます。

それぞれが採用している暦法は様々で、書かれている内容も様式も同じではありませんが、市販されているものは「日本の暦」に沿うように作られているので、基本的な暦事項は変わっていません。

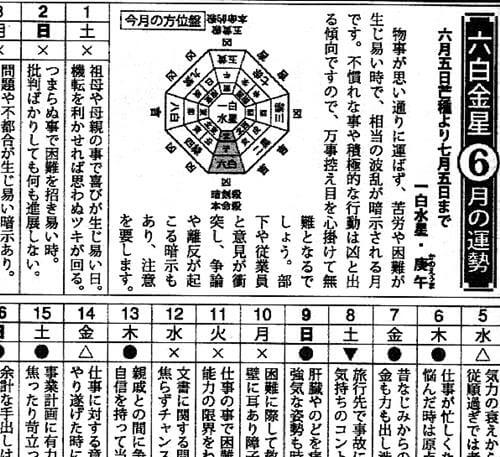

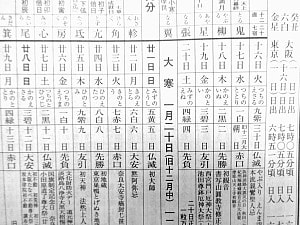

日付ごとにその日の運勢などが分かるように編集されています。

毎年市販される冊子は200ページ前後のものが多く、①暦に関する誰もに共通する部分と、②自分の「星(本命星)」ごとの運勢などが書かれて部分 に別れています。

暦に関する部分では(1例ですが)、月日と曜日を基本に「十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)」「十二支(えと:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)」「九星」「行事や暦注(暦を補う項目、二十四節気や雑節、選日などもここに書かれる)」「旧暦の日にち」「六輝(六曜とも:先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)」「十二直(建、除、満、・・・など)」「二十八宿」などが示されています。

運勢ごよみは、その年度のものが毎年新しく発行されます

民間で発行されている「運勢ごよみ」などの冊子は、版元の暦法のルールも異なるので、新暦と旧暦の対比が若干異なるものもありますが(※注)、政府が公表する「日本の暦」に合わせているので基本事項は同じですが、その他運勢などの内容が毎年変わるので、毎年買い替える必要があります。

(※注)神社暦で28宿ではなく、27宿を採用したものがありました。また、昔の暦は立春(旧暦の正月節)から1年が始まっていましたので、節分までの誕生日の人は取り扱いが変わるのですが、注意書きなどで読み方は冊子に説明されています。

書かれている運勢や運命は「陰陽道」に由来しており、それに陰陽五行思想や九星気学など織り込んで書かれており、その年の基準になる「星(しょう)」(これを「中宮に回座する星」といいます)をもとに日付順に組み込まて記事が作られています。 だから、毎年内容が変わります。

うまれついたる星のもと… 生年日で決まる本命星は一生変わらない

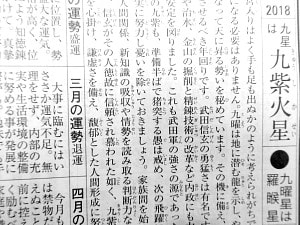

「星」は9種類(一白水星、二黒土星、三碧木星、四緑木星、五黄土星、六白金星、七赤金星、八白土星、九紫火星)で、それが順番に巡ります。

白・黒・碧・緑・黄・赤・紫の7色と木・火・土・金・水の五行できめられていて、毎年変化し、その他の星との関係から運勢の内容が示されます。

それは、例えば「方位吉凶図」(あとに説明あり)などに吉凶の方角などが示されるのですが、つまり、その人の運勢は生年日が関係します。

生年日で「本命星」が同定され、例えば、「八白金星」であれば、これは一生変わりません。

1年の全体的な運勢は、冊子の前の方に書かれて「暦項目」も日付と対応して分かるように書かれています。

冊子のい後半には、「本命星」ごとに分かれて、月ごとの運勢としてまとめられているので、個人の日々の運勢などは、自分が関係する部分を読むようになっています。

難しい天体法則や運勢原理を知らなくても「簡単に読めるように」なっていて、たとえば250ページの冊子も、読む人に関係する部分は、用語の説明を除くと、暦部分と自分の運勢部分の50ページ程度なので、少しもったいない感じはしますが、1年使えると思うとそんなに高くはないでしょう。

以下は、簡単な用語の説明です。

「九星」

土曜星、水曜星などと示されるもので、1~9 の数字に「7色(白黒碧緑黄赤紫)」と五行思想の「木火土金水」を組み合わせて9つの星にあてはめたもので、「九星気学」という占術では、方位による吉凶に関係するとされています。

一白水星←二黒土星←三碧木星←四緑木星←五黄土星←六白金星←七赤金星←八白土星←九紫火星← の9種類があり、毎年、矢印のように、その年の「星」は一つずつ前の「星」に変ります。

また、満年齢ごとに並べた九星を配した「繰方表(本命星の早見一覧表など)」が冊子の最初に書かれています。

本命星は生まれ年で決まっていて、各人の「星」は終生変わりませんから、この自分の「星(本命星)」を中心にして、その年の「月ごとの運勢」を見ていくことになります。

干支(えと)でその人の年がわかるといいますが、九星でも、その人の年齢がわかりますね。

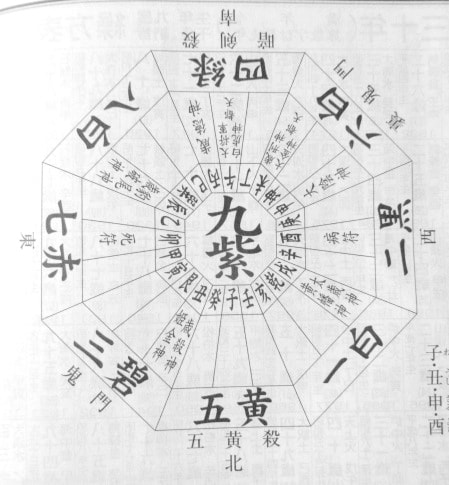

「方位吉凶図」(年盤・年版座相図・方艦図などとも呼ばれます)

方位図の例

方位図の例

その年の運気を八角形にしてあり、これは、支干(十二支と十干)との運命相関を示す基本とされるものです。

これは2018年の図の一例ですが、図中の数字の和が同じようになるように配置されているのがわかります。この図は毎年変わります。

2024年の場合の支干は「甲辰」で、三碧木星が中央に来る(これを中宮に回座するといいます)というように、毎年、毎月で、この方位が巡っていきます。

歳徳神、太歳神、大将軍などの、12の神様が各方角にあてはめられており、その神様の持っておられる本来の性質や行動で物事を行う場合の吉凶が決まっているので、それに沿って行動指針をきめて示されます。

例えば、「今年の恵方」などのいい方で、歳徳神の方向(2024年の場合の吉方位(歳徳の方位)は甲(こう・きのえ)で、寅と卯の間、東北東微東というようになっていて)を向いて巻きずしをまるかじりするなどの新風習も生まれているのはここからきています。

北の方角が下に書かれている のは、上を向いて方角を読むためです。

「六曜」と「七曜」

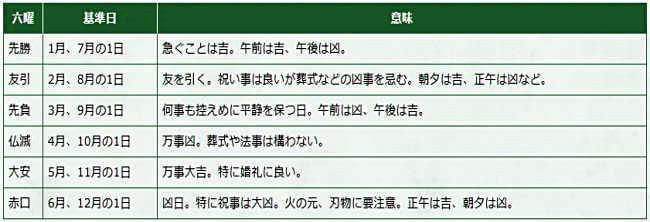

「六曜」は 六輝ともいい、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口 の6つを言います。

説明は割愛しますが、言葉の意味は概ねこのような内容ですが、冊子によって表現は異なるものもあります。

カレンダーや日めくりにもこの「六曜」が掲載されているものも多いですね。

六曜は中国で生まれたもので、一か月30日を5等分した6日(30÷5=6)を次々にあてはめており、変更する基準日がきめられていて誤差が吸収されるようになっているものの、新暦とは完全にシンクロしていないので、ズレているものが書かれている場合も出てきます。

この「大安」や「仏滅」などは誰もが知っています。

この六曜を真剣に信じる人は少ないと思うのですが、それらを信じていない人でも、日本人ですから、何かの折にはカレンダーの六曜を見ているでしょう。

それに対して「七曜」は現在の1週間の曜日のことです。月火水木金土が七曜です。

五行の火木土金水に太陽の「日」と月の「月」が加わっており、やはり天体と切り離せません。

占星術の「九曜(くよう)」もこの七曜が基本になっていて、七曜に月の交点(天球上での太陽の道[黄道]と月の道[白道]が交わる点)を加えられています。

「十二直」

北斗七星の動きを十二支の方位と組み合わせてもので、建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉 の12を運勢に当てはめて吉凶の判断に用いられています。

北斗七星は神社の紹介などにでてくることも多いのですが、古くから何か特別の星座だったということですね。

この「十二直」によって結婚や転居、契約や購入などの日を決める行動の目安にするという使い方をされます。

「二十八宿」「二十七宿」

通常は「二十八宿」で、神社暦には「二十七宿」を用いている場合もあります。

この二十七宿は、月の通り道(白道)を27に等分割したもので、27は月の天球に対する公転周期(27.3日)に基づいているとされています。

また、二十八宿は二十七宿とは別のもので、天空を4つに分けてそこに七曜を組み合して割り当てたもの(4X7=28)ですが、等分割で割り当てられていないようです。

角、亢・・・などを日にち別に割り当てて、その日に関する吉凶が決められ、結婚や造作などの吉凶や生年月日による吉凶占いなどが運勢ごよみに示されています。

以上です。 ほとんどの人は、大きな冠婚葬祭行事でも運命暦の細部までを見て吉凶を確認することはなく、催事会場の担当者から助言を聞くことで予定を決めることが多いと思いますが、その根本はここで示した占術や占法から出ているのです。

さいごに

このように日本における「民間暦」は旧暦の色合いが濃く、月と太陽が運命や吉凶に結びつけられていますが、西洋では太陽と星座が占星術などで影響しているのも興味深いことです。

自分の将来を予測できる占いが好きな人は多いようですが、日本人は、易断や四柱推命などの「占い」だけでなく、西洋の占星術なども好きな人が多いようで、これらはすべて、天体が作り出しているものだと考えると、神秘的で不思議ですね。

現在では占いや運勢を気にする人は旧暦のときよりも減っていると思うのですが、たとえば、源氏物語には、怨霊や忌み … という内容の話がしばしば登場しています。

現在では笑って済ませるられることも、旧暦やその前の暦が用いられて時代は、もっと真剣なものだっと考えると、この暦(民間暦)は無意味なものではなかったはずですし、祈祷やお祈りで運命を変える方法や職業があったのも必然と思えてきます。

このように暦(旧暦を含む民間暦)を見ていると、天体の運行が人々の生活や行動をコントロールしているということが感じるのですが、そう思うと、宇宙の壮大さやロマンをも感じます。

(来歴)R6.12月に暦から民間暦部分を分離し見直し R7.6月確認