ここでの「疑似4チャンネル」(スピーカマトリクス)は、メインスピーカ(フロントスピーカー)端子からリアスピーカーをつないで、前の音の一部をリアスピーカから出す方法です。結線するだけですから、リア用のアンプは不要です。

CDなどの音源には音の位相の違いや左右の音量レベル差などがあるので、単にリアスピーカーをつないだり、リアスピーカーの極性(プラス・マイナス)を変えるだけでも、フロントスピーカーだけの場合とは異なった音が楽しめます。

ここでは、難しいことは考えずに10種類の回路を示していますので、気に入った音になるものを探してみてください。

リアスピーカーからの音は少し小さい音なので、小さなペア(同仕様のもの)のスピーカーでOKです。

なお、初めにお断りしておきますが、この方法は、複数のスピーカーを同じ出力端子につなぐので、適正なインピーダンスにならないとか、アンプに負荷がかかる … などの問題もあるでしょうが、室内で聴く程度の音量ではアンプなどの負荷も少ないこともあってか、私は長い間使っていても機器の異常などはありませんから、「個人的に楽しむものならもんだいない」と割り切って試していただくのがいいと思います。

「音」の好みの個人差や使うスピーカーの違いによっても音が変わるので、自分で聴いてみて「いいと思う回路」を探してみましょう。

私もしばしば経験することですが、その日の気分や天候によっても音の聞こえ方が変わりますので、どれがいいかというのは自分で決めていただくのがいいでしょう。

リスニング環境が違うと全く聞こえ方は違うはずですので、ここでは細かいことは考えないで、自分が聞きやすいと思う回路を探してみていただくといいと思います。

自分がいいと感じる音の接続を見つけましょう

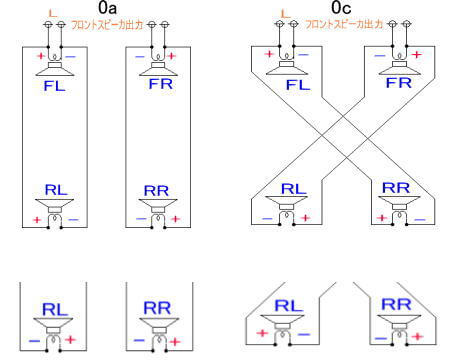

フロントスピーカ(FL・FR)からリアスピーカ(RL・RR)をつなぐ場合は、まず、下のような4種類のパターンが考えられます。 この4つはプラスマイナスのつなぎ方を変えているだけです。

私の場合は、これらすべてが、リアの音が大きすぎて気に入りませんでしたが、これだけで音の違いがでることを確認してみてください。

リアの極性を変えると音が変わることを自分で確かめてみてください

前後を同相(フロントのプラスはリアのプラスにつなぐ方法)にするのと、リアを逆相にする方法や片方だけの極性を変えるなどでかなり雰囲気が変わります。

ともかく、この結線は、普段聞いているフロント側のスピーカー端子からリアスピーカーのコードをつないで音を出しているだけです。

これだけでも、フロントだけのものとは違う音になります。 しかし、これらを私がいろいろ結線して音を聴いてみたのですが、リアの音が大きすぎるし、結線を変えたときの位相の変化も極端で、シンセサイザーの音楽などのエコー成分の多いものは結構ワクワクするのですが、リラックス感が得られなかったので、早々に、下に書いたリアの左右をつなぐ方法の中できにいるものを探しました。

ともかく、私のリスニング環境での感想ですので、ともかく、後で紹介する回路も併せて試してみて、好みのものを選ぶといいでしょう。

この4つの結線方法でリスニングポジション(聞き位置)を変えて、いい位置を探すのもいいのですが、これは通常の聞き方ではありませんから、それもあって、リアから出る音が小さくて、癖のない6種類の回路を下に示しています。

ともかくいろいろな回路を試してみましょう

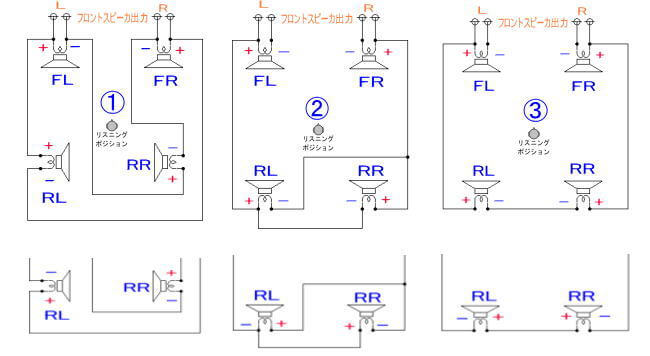

ここでは①②③の三種類とそれぞれのリア側の極性を逆にしたもので計6種類を示しています。

もちろん、①②はさらなる変形も考えられますが、ともかくここでは、この6種類についていろいろなCDを聴いてみました。

【私の視聴した感想】 先の4種類と違って、これら6種類は片側結線など、ちょっと変わったつなぎ方のために、リアスピーカからの音は若干小さいので、リスニングポジションをそんなに気にすることなく楽しめるでしょう。

これらは、WEBで他の方も書かれている結線方法です。 これだけの違いで音の違いが楽しめます。

でも、この①については、フロント側の音を消してリアスピーカだけで音をだすと、リアから出る音は、どちらか片側に寄った音が聞こえて変な感じなので、私は不採用にしました。

私の好みでいうと、②の下側の回路と③の3つが自然のエコー感があって、無難な感じです。

一般的な結線と音の傾向でいうと、リアスピーカの極性をフロントのプラスマイナスと逆結線にすると、後ろに抜ける感じの音になるので、①②③の下段のほうが上段に比べて広がり感が増して聞こえるような感じです。

ポップスは②が、クラシックは③がいい感じで、いずれも「後ろから音が聞こえる」というような、フル4チャンネルの音ではなく、音の広がりを感じる音になります。(これも私感です)

ただ、クラシック音楽では音の定位も大事なので、結局、自然観を重視して③の上下2種類に固定して切り替えスイッチを作って切り替えて使う使い方に落ち着いています。(→こちらに関連記事)

テストするには、下のような方法を参考にしてください

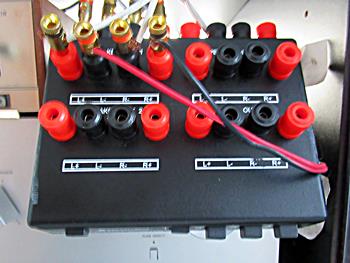

今回の視聴の実験用には、写真のようなバナナチップで切り替えできるスイッチを使ったのですが、直接コードを組み替えてもそんなに手間ではないでしょう。 ともかく、比較視聴してみてくださいね。

音は個人の「好み」がありますし、聞く環境やその日の気分でも変わので、どの回路がいいとは言えませんが、それもあって、私は写真のように、気分に合わせて様々なスピーカーを切り替えたり複合して音楽を聴いています。

もちろんこの方法は、専門家から見れば眉唾ものかもしれませんが、インピーダンスなどを気にすると際限がありませんから、自分で聞いて満足すればそれでいいと割り切って、自分の納得する聴き方をしています。

余談ですが、いろいろなスピーカーを切り替えたり複合して聴いているので、フロントスピーカーは、写真のように4種計16個のスピーカを自分の好みで組み合わせて使えるような切替スイッチを使っています。

上のバナナチップの切り替えスイッチは1つのスピーカしか選べませんが、下のスイッチであれば、4つのスピーカーを自由に組み合わせて複合して音を出すことができますから、これが結構優れもので、複合してスピーカを切り替えられますし、大音量で聴かないので、アンプなどのトラブルもありませんから、使ってみるのもいいと思います。

もちろん同時に複数のスピーカーを鳴らすのもイレギュラーな使い方ですが、結構便利ですので参考に。

|

Felimoa オーディオ アクセサリー スピーカーセレクター スイッチング プッシュ式 入力端子 (ブラック) 新品価格 |

![]() そしてさらにもう一つを紹介。

そしてさらにもう一つを紹介。

下のコールマン製のリクライニングチェアーがかなり優れものです。

過去には「座椅子」で聞いていたのですが、このリクライニングチェアーは座椅子よりも安価で、フルリクライニングで、倒すと、少し足を持ち上げてくれるところがGOODです。

これに寝転んで音楽を聴くために、上の写真のようにスピーカー逆置きしているのですが、このチェアーは、本来は野外で使う製品なので、足にフェルトをまいて床を保護するなどのアレンジをしていますが、水平以上に足が上がるのが結構リラックスできます。

|

コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 新品価格 |

このように、ともかく、何よりも、自分が「いい」と思って音楽を聴けるとリラックスできますから、この疑似サラウンド(スピーカマトリックス)も、難しく考えないでいろいろなつなぎ方をして音楽を楽しんでいただきたいと思います。お役に立てば参考にしてください。

(来歴)2025年1月文章作成 2月見直し。 R7.7月見直し