それは「日本の山を数えてみた」という本です

武内正さんと石丸哲也さん共著の「日本の山の数を数えてみた … 」という2015年発売の本ですが、色々面白いことが書かれています。

独特の切り口で「山」を見ているなぁと感心したのですが、高価な本ではありませんので、山好きの方はぜひ読んでみてください。

|

日本の山を数えてみた データで読み解く山の秘密 (ヤマケイ新書) [ 武内正 ] 価格:880円 |

武内さんは、国土地理院発行の1/25000の地図4400枚から、17079山を調べて、それを分類して、さらに、色々なランキングにまとめるという、とにかく、すごい作業をされているのですが、この中の話題で気になったものを紹介します。

大阪人ですから、まず、大阪について気になる山の話題を取り上げます。

大阪府でもっとも高い山は葛城山 … 金剛山では?

葛城山が大阪で最も高い山とあるので、ちょっと引っかかりました。

この本は、「三角点の位置を元にした分類」がされているからで、大阪府の最高標高は葛城山959m、最低は天保山5mとなっています。

また、府県境界を含まない最高峰は岩湧山897mとなっています。

これをみると、(私もそうですが)多くの大阪の人は、「あれ???」と思うかもしれません。 なぜなら、「大阪で一番高い山は金剛山」と頭の中に刷り込まれているからです。

金剛山は「***回目登山」というように、登山回数を競う人の多いことで有名で、私の知り合いに1000回超えの方が2人いるほどで、私も(家から遠いのですが)5回登っています。

その金剛山山頂(1125m)は奈良県にあり、この本では大阪府に分類されていません。

もちろん、大阪府境界に『大阪府の最高地点1053m』という立て札』があるように、金剛山山頂は大阪府ではありませんが大阪府で最も高い山の場所があるので、「金剛山は大阪で最も高い山」と言うのも間違いでないのでしょう。

金剛山にある大阪府最高地点

大阪府は「小さくて平べったい」

「日本の山の数を数えてみた・・・」には、都道府県の山の数などや高さに関する数字を集計してあり、それも面白い切り口で紹介されています。

大阪府の全山では、地図に載っている山の数の多さは全国46位と、山の数が少ない都道府県とあります。

山の数の多いのは、1位北海道、2位新潟、3位長野で、山の少ないところは、45位沖縄、46位大阪、47位千葉とあります。

次に、標高累計(地図にある山の高さをすべて足した高さ)を比べて、大阪府は47都道府県中45位で、1位長野、2位北海道、3位新潟で、45位大阪、46位沖縄、47位千葉とあります。

これを知って地図を見直してみると、確かに、大阪は「平らで高い山がないところ」と言う感じはわかります。

過去には都道府県で最も面積の小さい大阪府でしたが、埋め立てによって、香川県より大きくなったのですが、府県境の山腹から望むと、この写真のようにベタッとしています。 しかし意外に広く思えますので、関東平野や千葉県の様子を自分の目で確かめてみたくなります。

大阪府の東側の飯盛山から見た大阪平野

大阪府唯一の村、千早赤阪城址からの展望

大阪府で最低高さの「天保山(てんぽうざん)」は、過去には「日本一低い山」でしたが、日本一でなくなった現在は、「二等三角点のある最も低い山」と言うこともできます。

高い山がなく狭い大阪府ですが、何かの話題を残したいなら探せばなにかが出てくるかもしれませんので、この本を深読みすると楽しめそうです。

大阪府に1等三角点が1つあります どこでしょうか?

大阪府は周囲の三方が山で、後は大阪湾に面しており、高低差がないので見通しがいいということなのでしょうか。

その1つだけある一等三角点は、奈良との境界の生駒山642mの頂上(642.2m)にあります。

生駒山頂遊園地の少し高くなっているところにある子供用汽車レールに囲まれた中に三角点の表示がありますので、ぜひ、生駒山にいく機会があれば思い出してください。

このように、本の記事を頼りに、近くの山の話題を確かめるのもいいと思います。本屋さんでは探しにくいかもしれませんが、WEBでも入手可です。

日本の山の高さは日々に変わっている

この本には、少し興味深い、「地震によって、山の高さが変わった例」が紹介されています。

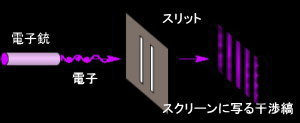

地球は、プレートテクトニクスといわれるように、地球の表層部がプレートのように大規模に移動していますので、長い目で見ると、野山も、今住んでいる場所も動いているということです。

そのプレートテクトニクスによって地震が起こるのですが、そのときには、地面が地中に潜り込んだり盛り上がったりして、山の高さや位置が大きく変わります。

「国土地理院」では、地上の三角点とGPSで継続的に調査していて、東北の大地震(東日本大地震)前後の2011年と2014年に計測した「三角点の標高」によれば、東日本大震災の地震の震源近くの海底では、24m滑って3m隆起したらしく、その反動で、地震地域周辺の山の高さは軒並みに沈下していることが「日本の山の数を数えてみた」に紹介されています。

震源地に近い「金華山」では、山の高さが135cmも低くなったとあります。

その他でも、東北地方周辺は、ここ100年にわたって、毎年5~8mm沈下しているようで、それに大地震が加わって、一度に山の高さが変化してしまったようなのですが、改めて自然の凄さを感じます。

もちろん、標高改正された山の高さには、反対に、隆起して高くなった山もあって、高くなったのが48山、低くなったのが22山あったと言うことも書いてあります。

日本の山の高さ順位が変わった

大地震によって、山の高さが変わったことも書かれています。

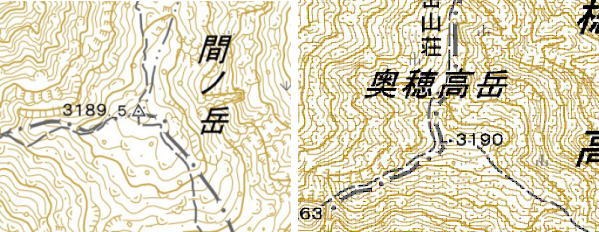

東日本大震災によって、間ノ岳が隆起してベスト3に食い込みました。

1)富士山 3776m

2)北岳 3193m

3)奥穂高岳 3190m

4)間ノ岳 3189m → これが今回3190mになり、3位タイに昇格

5)槍ヶ岳 3180m

間の岳の所在地が気になったので調べてみると、高くなって3位になった 間ノ岳 は南アルプスに属し、日本第2位の「北岳」のすぐ隣りにあります。 日本最高高さの単独峰の 富士山 に近く、南アルプスの山々は軒並みに「高い」ことがわかります。

GoogleMap利用

少し詳しく調べたら、どうも、奥穂高岳は3位で健在?

現在は、三角法の他にGPS測量によって、m単位以下も測られているので、きっと、どちらが実際の3位なのかは決まっているはずでしょう。

調べたところ、R2年1月の「国土地理院の電子国土WEB(試験公開)」では、奥穂高岳が3190m、間ノ岳が3189.5mと表示されています。

つまりその資料では、 間ノ岳 が4位のまま … ということのようです。

しかし、クイズ番組などでの数字は、両方とも3190mで「第3位」ということで紹介されていますから、公称では「同じ高さ」ということになっているようです。

このように、本の内容から派生してそれを発展させて調べてみるにも楽しい本です。

山の高さは、地震、風雪、山崩れなどで山肌が削り落とされるので、山が低くなるという話は解るのですが、反対に盛り上がっているのは少し不気味です。

プレートテクトニクスの話題に、『ハワイ島が毎年8cmずつ日本に近づいている』というニュースはしばしば取り上げられます。

もちろん、近づいてもプレートが相対的に動くので、ハワイ島が日本にひっつくかどうかわかりませんし、見届けることはないですが、「らしいということ」を空想するのは楽しいことです。

山に石を積んで高くするのはダメですが

この書籍「日本の山の数を数えてみた」には、この、現在3位の奥穂高岳3190mについて、2位の北岳3193mは、昔は3192mだったようで、2m差で甘んじるのは残念と、穂高岳山荘の主人が3mの石を積んでケルンを立てたという話が紹介されています。

私も過去に穂高岳山荘付近で石が積み上げられたいくつかのケルンを見たのですが、(どこのどれなのか、よくわかりませんでしたが) 積まれた石を見ても、特に違和感はありませんでしたし、時間と体力があって、沢山の石が周りにあれば、誰でも積んでみたくなるのは本性でしょう。ただ、石を3mも積むというのはすごいです。

WEBの写真をお借りしました

現在は、山に造作を加えるのは法律で規制されており、高いケルンを作っても三角点や標高の場所や数値が変わることはないのですが、この話題は「ちょっとほっこりするいい話」です。

この話題を読んで、過去には、日本で一番低山であった「天保山(てんぽうざん)」も、また、現在最も低い山と認定されている仙台にある「日和山」も、自然の山ではなく「盛り土」だったところに三角点を置いたというものですし、日本最南端の沖ノ鳥島に、頑丈なコンクリートで囲んで島が波の侵食から守っていることも何かへんだなぁということなどが頭をよぎります。

紹介している本には、変わったランキングも紹介されています

この他、この本の作者の武内さんは、いろいろな見方で山についての分類をされており、例えば、各都道府県ごとの『最高・最低』や、2番、3番という山の名前も掲載されています。

自分の住むところの、一番高い山ぐらいは知っておかないと思うので、誰もが覚えているでしょうが、2位以下はあまり考えたこともないので、これは結構面白いです。

その他に、「日付高度の山を探す」「誕生日の山を計画する」「記念日の山登りに出かける」など、標高の語呂合わせを一覧にまとめられていたり、人名、名字、方角、文字などでデータ化された山の名前などは、見ていて楽しみを覚えます。

手にとって見る機会があればぜひお読みください。

「日本の山を数えてみた」を楽天でみてみる・・・

(来歴)R6、1月に確認 R6.10月全体見直し。 R7.4月確認