4惑星は都会の空でも見える

「都市光害」で夜中でも空が白んでいる日が多く、さらに、LEDの街頭に変わって、明るくなりました。

だから、お月さんがでていなくても、肉眼で見えるのは2~3等星までです。

そして、都会の空では星座盤にあるような星座を探すことも困難です。

北斗七星のひしゃくの後ろから2番めの2等星ミザールに連星の小さな星(アルコル:4等星)が寄り添っています。(当時は6等星と習ったのですが … )

小学生の頃に、中国の科挙(かきょ)登用時の視力検査に使われたと習った星です。

それも、ベランダからでは8倍の双眼鏡で辛うじて確認できる程度です。

「星座盤」の星座には4等星も多く含まれています。(→こちらに星座盤の記事あり)

肉眼で2等星程度までしか見えないと星座も確認できません。

だから、2等星の「北極星」さえも見えないときのほうが多く、双眼鏡はたのもしい味方です。

そんな中でも、「火金木土の4つの惑星」は数少ない「肉眼ではっきり見える星」です。

これら4つのうちの1つでも明るい惑星が見えているとホッとしますね。

肉眼で見えて、見える場所が移動する4惑星にワクワク

「金火木土」の4惑星は、マイナス等級なので1等星よりもはるかに明るく、見える位置も日々に変わっていくので、惑星は楽しめる星です。(文章の最後に「見かけの等級」について簡単に説明しています)

参考:肉眼で見える惑星の極大等級

天王星は5.3等星で、家のベランダから「今日の星空」のサイトで天王星のみえる方向に双眼鏡を向けても天王星は見えません。

8倍の双眼鏡で見えるのは、現実的には4等星程度までのようです。

(参考)国立天文台のHP「今日のほしぞら」(→こちらのページ参照)で星の位置が確認できますのでHPをのぞいてみてください。

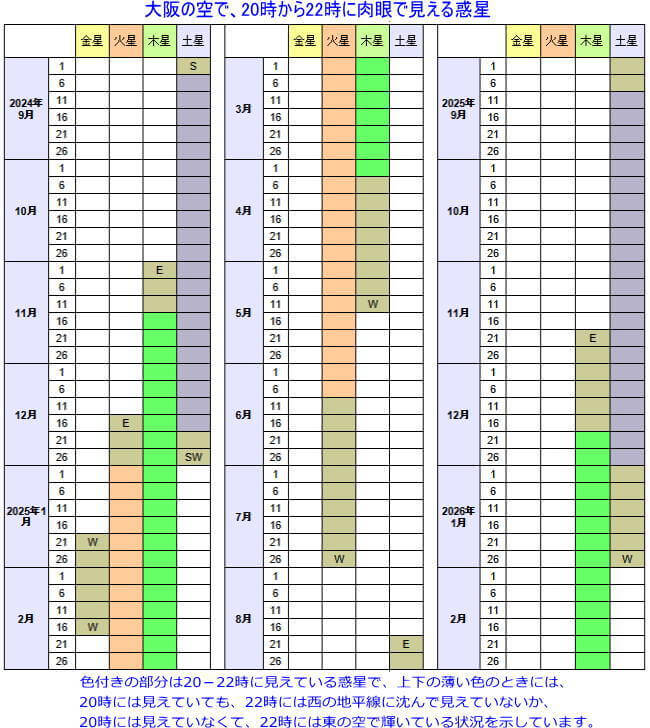

大阪の宵に見える惑星の様子

惑星は同じ位置に留まっていません。

だから、地球の自転と回転周期がうまく合う時期に当たれば、いくつかの惑星が同時に見えます。

しかし逆に、時期が悪ければ、1つも見えないときがあります。

色付きの部分はその時間帯に見えている惑星を示しています。

上下部分の薄い色の部分は、20時か22時のどちらかで見えて、もう一方の時間には見えなくなっていることを示しています。

つまり、この時間帯では、お目当ての惑星は地平線近くにあって見にくくなってしまっています。枠中の英字はW:西 S:南 E:東など見える方向を示しています。

このように、4つの惑星が同時に見えるのは稀のようです。

3つの惑星が明るく空に輝いているの状態であれば、かなり「ラッキー」です。

ほとんど見れない 水星

小学生の時に、「水金地火木土天海冥」と覚えた「惑星」ですね。

水星は地球の内側で太陽に近いところにあって、日の出直前か日の入り直後しか見えるチャンスがありません。

水星の極大光度は-2.5等級と結構明るいのです。

しかし、地平線から上にあがる高さは20°以下(地平線から最も離れて見える角度を「最大離角」といいます)ですので、見付けにくい惑星です。

私も、「天文年鑑」や「今日の星空」のサイトで見えそうな夕方のタイミングを狙って双眼鏡で眺めています。

東方最大離角にある時に5日間連続に眺めても、見ることができればいいほどレアな惑星です。(望遠鏡で欠けているのを見たいのですが、未達成です)

明けの明星・宵の明星 金星は花形です

金星は、非常に明るく、はっきりと分かる星ですので見る機会も多いでしょう。

そして、数年前に、西はりま天文台の60cm望遠鏡で「昼間の金星」を見ました。

晴天の昼間でも星が見えることに驚きました。

また、その時の昼間に見えた金星は、お月さんのように欠けていました。

肉眼で見る金星では、肉眼では欠けているかどうかの判別は難しいですね。

赤い色の星 火星

平成30年(2018年)に大接近した「赤い星 火星」です。

地球に近い外側を回っていて、比較的に、見えている期間が長い惑星です。

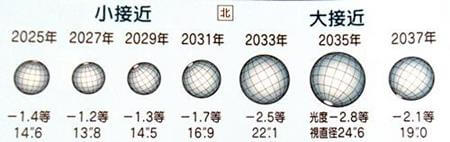

藤井旭さんの天文年鑑より

藤井旭さんの天文年鑑より

火星は地球の外側を公転周期は687日で回っています。

地球(365日)とのズレが有り、その会合周期(近づく周期)は約780日です。

だから、2年2ヶ月ごとに接近して大きく見えるようになるようです。

平成30年7月大接近の火星

中国やアメリカが火星探査を計画している話題もあり、これから楽しみのある惑星です。

木星のしましまや土星の輪は小さな望遠鏡で見える

「惑星」を広辞苑で引くと、恒星の周囲を公転する星とあります。太陽系以外でも惑星が見つかっているニュースもしばしば耳にしますね。

遊星、迷星などの言い方もありますが、私は、「ワクワクするのワク」と思っています。

私の持っている小さな望遠鏡で恒星を見ると「点」です。 でも、惑星は形が見えます。

この望遠鏡は口径80mmで150倍のレンズが付いています。

これで、惑星の形や様子が判別できます。

ただ、残念ながら写真装置は高価で手が出ません。

なので、見たイメージを写真を加工して作ってみました。

下がそれです。

土星や惑星の「衛星」も見えるので、この小さな望遠鏡でも、それなりに楽しめます。

(注意)これは写真加工したイメージ写真です。

私が持っているビクセンのPORTA 80Aは現在販売されていません。

口径80mmで5万円以下の人気機種では、 ポルタⅡ80Mf ![]() スターセンスエクスプローラLT80AZ などが人気ですのでチェックしてみてください。

スターセンスエクスプローラLT80AZ などが人気ですのでチェックしてみてください。

ただ、この程度の望遠鏡では、雑誌やWEBにあるようには見えません。

だからまず、頭の中に「図鑑などにある惑星の姿」を叩き込んでおきます。

そして、そのイメージを持って望遠鏡をのぞいてみましょう。

そうすると、像がはっきり見えていなくても色やシマシマが見える感じになります。

→Amazonの売れ筋ランキング 安価な天体望遠鏡のページ紹介

![]()

(参考)見かけの光度等級

1等級ちがえば約2.5倍の明るさの違いになります。

2等級ちがえば2.5x2.5=6.25 ですね。 そして、1等級とマイナス1等級では、+1→0→-1 なので、やはり6倍も明るさが違います。

金星は、-4.7等級で、「ピカッ」と夕空に輝く宇宙ステーションISSを見たことがある方もおられると思うのですが、それも同等の等級といいます。

満月が約-13等級で、半月が-10等級といいます。

これは、8倍の双眼鏡でみると眩しくて凝視できない明るさです。

北極星が+2等級(いわゆる2等星)です。

しかし、都会に住む若い人で北極星を見たことがない人が多くなっているでしょう。

都会では年々、夜空の星が見えにくくなっています。

だから、見えるうちに思い出として頭に焼き付けておくのも必要かもしれません。

(来歴)R5.2月に誤字脱字を見直し R7年12月に確認