最初に私がCDを購入したのは1985年。 かなりの枚数のCDを購入していますが、40年経ってはじめて、取付穴から割れが生じるトラブルが発生しました。

雑な取り扱いをしたのか、あるいは、CDケースの爪が原因なのかわかりません。内径側の穴から割れが発生しました。

CDが生まれた当時は、「CDは経年劣化して、30年程度でデータが消える」と言われていました。

しかし現在までCDのデータが消える例は経験していませんでした。

大事に扱うと半永久的のものと思っていたのですが、今回始めて、中心の穴の割れが記録面に進行して、2枚組の1枚が再生できなくなりました。

残りの1枚にも割れが入っているので、再生不能になる前に手当てをしました。参考になれば。

内側の穴のヒビ割れが書き込み部分まで進んで再生しなくなった

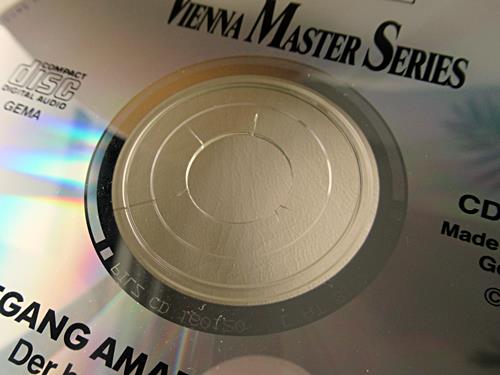

使用不可になったCD

使用不可になったCD

このように、中央の穴に5本のクラック(割れ)が生じて、1本の割れが記録部分に達しています。

この状態では、CDプレーヤーでは再生ができません。(つまり廃棄するしかありません)

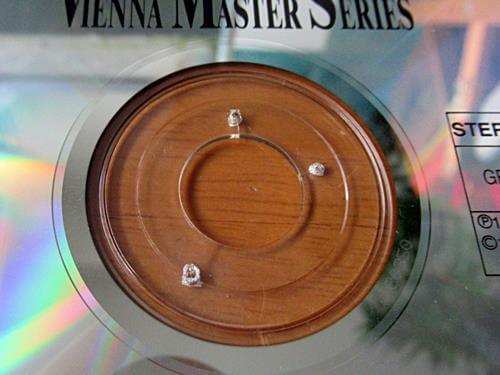

2枚組のもう1枚の割れは記録部分に達していないので音楽は再生できる状態です。

CDが読み取り不能 … 廃棄するしかない

このCDはドイツ製で、ワゴンセールで安く購入した私の好きな輸入盤CDで、再生不能の1枚は、やむなく廃棄しました。

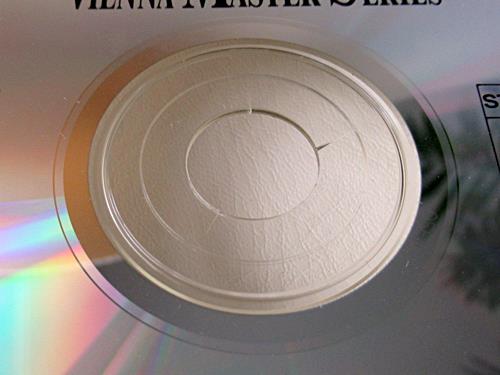

2枚組のもう一枚のCDにもクラックが3本発生しています。

これは、割れが記録面に達していないので、割れがある状態でも再生できています。

しかし、放置していても、温度変化だけでも割れが進行しそうです。

そこで、パソコンに曲をバックアップしてから以下の応急処置をしました。(結果は、うまく修理できました)

同じような問題が生じた場合はぜひやってみてください。

軽症のほうのCD

軽症のほうのCD

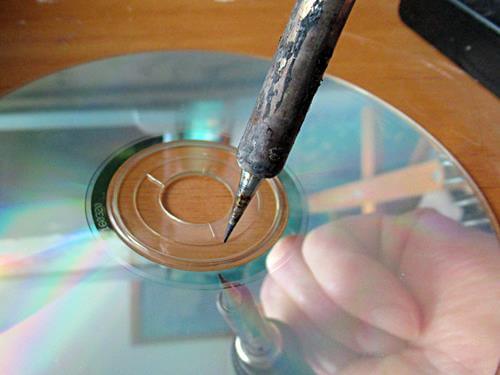

処置方法はハンダゴテを使って穴を開けるだけ

このCDには、記録部分に達していないクラックが3本発生しています。

すぐに進行しそうなので、ハンダゴテを温めておいて、CDのクラックの先端部分に穴を開けるだけです。

はんだごての温度調節ができるなら、低めの温度(300℃程度)がいいでしょう。

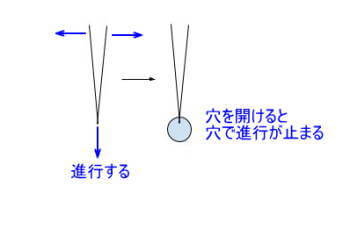

まず、はんだごてを温めておきます。 そして、下の絵のように、クラックの終点位置にハンダゴテの先端を突き刺して穴を開けるだけです。

ここでは、3箇所全部を同様に穴を開けます。

写真のように、少しバリもでています。 特にバリ取りもしていませんが、この状態で再生したところ正常に再生できました。

この処置をして2週間経ってもう一度割れ部分を見ても進行していませんし、正常に再生できるので、この処置はうまくいった感じです。(注:6ヶ月後でも問題ありません)

3箇所を処置しました

キリやドリルで穴をあけるのは、変な力が加わって余計にクラックが進行しそうです。

だから、見栄えはイマイチですが、熱で穴をあけるのが無難のように思います。![]()

下のようなはんだごてセットがあれば、プラ製品のカットなど、いろいろな状況で使えます。1つ持っておくと結構役に立ちますよ。

温度調節ができるはんだごてセット例

温度調節ができるはんだごてセット例

Amazonで3000円までの温度調節できるタイプで先端形状が多いのが便利です。

![]()

割れの原因はCDのパッケージの構造か?

今回の不具合発生品のCD保持方法をみると、ツメでCDを保持するタイプで、ツメの部分に負荷がかかっていたようです。

もっとも一般的なポピュラーな形状のケースは、ツメ部分が欠落してCDがうまく固定しない不具合がよく発生します。 しかし、CDの取り出しはスムーズです。

でも、写真下のツメで保持するパッケージでは、CDの取り出しが「かたい」場合が多いようです。

今回の不具合の原因は、私がCDを取り外しする際に無理をしたのかもしれません。

この構造のものは気になっていたのですが、まさか割れるとは … 驚きです。

7割以上は普通のパッケージでした

今回、トラブルが見つかったことで、100枚ほどのCDを調べてみました。

やはり、穴の割れは見つかりませんでした。

どうもこの2枚のCDだけのようなので、運が悪かったとあきらめています。

手持ちCDの保持タイプを調べたところ、7~8割のパッケージは上の写真にあるポピュラーな形状で、問題が起きそうなツメで保持するタイプは2枚組のパッケージに多いようです。

ポピュラータイプの保持構造でも、ツメが折れてしまって、CDがうまく保持できないものもあります。

そして、ツメで固定するタイプは取り外しがしにくかったり、うまく保持しないものが多い感じです。

早く気付けば、対応ができる

40年目にして初めてのトラブルなので、これは運が悪かったのでしょう。

ともかく、内径に生じた割れを見つけたら、ハンダゴテで割れ止めをしましょう。

早めに処置すれば、CDをオシャカにすることを回避できるでしょう。

(来歴)R7.12月確認