会社の若い人たちに電子工作に興味を持ってほしいと始めた実習(→最初から読む)の最終段階で「ユニバーサル基盤上に自己保持回路を組む」ことを実習した内容を紹介します。

自己保持回路とは

機械などをボタンスイッチで起動するときに、「入」スイッチを押すと機械が動き、スイッチを離してもその「入」の状態が維持され、そして、「切」スイッチを押したときに機械が停止するという動作をさせる回路が「自己保持回路」です。

何気ないことのようですが、「入」のボタンスイッチから手を離しても機械が動いたままの状態が保持されていて、「切」スイッチを押さないと機械が止まらないという動作を「自己保持」と言います。

スナップスイッチで回路をON-OFFする装置でも、緊急時にワンタッチですべてをOFFにしたり、押しボタンスイッチから手を離しても切断しないようにしておくと安全性が高まるので、この自己保持回路は機械装置には重要なものです。

自己保持回路を説明しても、電気電子に無関係の人では少し理解しにくいようでしたので、できるだけわかりやすく説明しましょう。

ここでは「スイッチ」と「電磁リレー(有接点)」を使って回路図に沿ってはんだ付けして組み付けていくのですが、電子回路に慣れない人は回路図だけでは理解しにくいようですから、実習では手書きの実体図を書いておき、それを見ながらブレッドボードに回路を組んでもらうことにしました。(ブレッドボードや配線類は、あらかじめ購入しておいた「キットで遊ぼう電子回路」でまかなえます)

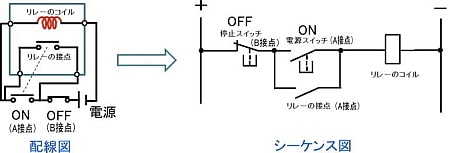

一般の電気回路の説明では、ラダー図(シーケンス図)で回路が書かれているものが多いのですが、これらも一般の人にはわかりにくいですから、回路図を書き直して少しでも理解しやすいようにしたのですが、いずれにしても、電子工作未経験の人には全6時間の実習では作業も理解も難しかった感じです。

実習では、実体図でスイッチやリレーの結線を見ながらはんだ付けをして組み付けていきます。

自己保持回路の例

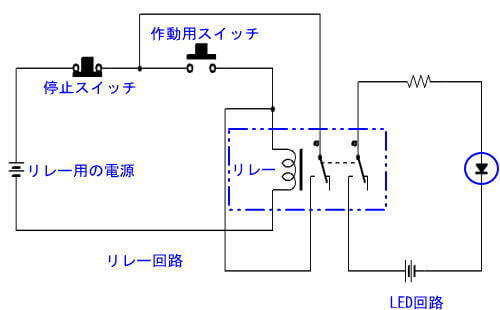

電子工作実習の最終ゴールは、下の回路図で自己保持回路を組み付けて動作させることです。

下の回路の「作動用スイッチ」を押すとLEDが点灯し、「停止スイッチ」を押すと回路が遮断するという回路を作っていきます。

標準的な回路図は下のようなものを作りました。基本動作をさせるだけなので、スイッチやリレーノイズ対策はしていません。

実際の1時間の実習では、グループごとで使えそうな部品を選んで回路に組み付けるのですが、1時間での部品選び、組み付け、はんだ付けなどで完成させるのは難しいようで、最終まで進んだグループはありませんでした。

使用部品例

使用部品例

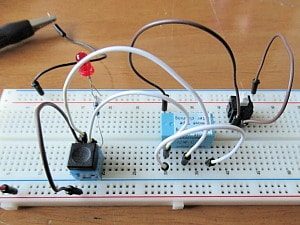

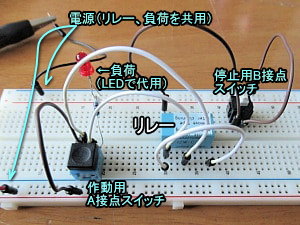

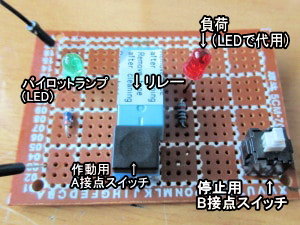

それもあって、下の写真例は私が組み付けてみた例です。

(参考)これは上の回路図通りではなく試作例です。 電源が入っていることを示すパイロットLEDをつけており、また、12Vのリレーを使ったので、12Vの単電源をリレー回路と負荷回路(LED点灯)を共用させているので、負荷のLEDを点灯させるために1kΩの抵抗を使っています。

以下は、今回の実習の自己保持回路について紹介しています。

自己保持回路の回路例

ここでは、A接点の電源スイッチを押すとLEDが点灯し、電源スイッチを押すのをやめてもLEDは点灯したままで、そのLEDを消灯させたいときはB接点の停止スイッチを押す・・・という回路を考えます。

一般的に紹介されている回路図をWEBで探すと、下のようなものがあったのですが、これではわかりにくいので、下図のように、電源スイッチを押して、一度リレーのスイッチが入ると、停止スイッチを押して回路全体の通電を遮断するまで、ずっと、つないだ状態を保持する回路が「自己保持回路」です。

これには、いろいろの方法(回路)が考えられますが、ここでは以下のような回路で動作の様子をみていきます。

リレーを動かすには直流の電源が必要です。そして負荷回路(ここではLEDを点灯させるだけのものですが)は、電源とは別の電源を使用できることが利点で、通常の機械類では100~200Vの交流でモーターを回すなどの使い方になります。

つまり、リレー(またはマグネットスイッチなど)を使って、別の電源(例えば交流100~200Vなどの大電力の負荷)回路をON-OFFさせることができるのです。

今回の実習では、リレー回路と負荷のLED回路は直流は12V用の2回路2接点リレーを使っています。この図では、

1)作動用の電源スイッチ(A接点)をONにすると回路に電気が流れ、同時に、リレーに電気が流れることでコイルに通電して、リレーの接点が閉じて負荷回路が作動します。

この場合は、負荷回路がLEDを点灯する回路ですので、LEDが点灯します。

2)電源スイッチ(A接点)を押すのをやめても、リレーのコイルには電気が流れているので、リレーの接点は引かれていて閉じたままで、回路への電気は流れ続ける状態が保持されます。→ LEDはついたままで、負荷がモーターであれば動いたままになっています。

リレーがあることで、スイッチを入れたままの状態に保持されています。

3)LEDを消す場合は、停止スイッチ(B接点)を押すと、スイッチが解放されて、回路は遮断されてリレーへの給電も止まり、同時に負荷側の通電が止まるので、リレーの接点が離れて、元の状態に復帰します。

これでLEDは消えます(機械であれば止まります)

これは「自己保持回路」の一つの回路の例ですが、この動作をイメージできましたか?

ここでは、LEDを「負荷」としていますが、電源をいれると照明が点灯したりモーターが回って、機械が動き出します。 そして、停止スイッチを押すとその動作がすべて電源を入れる前に戻るという回路です。

実際に回路を組んでみると・・・

この回路がうまく組み上がれば、

①電源スイッチ(A接点)を押すとリレーが「カチッ」と入る音がして、赤いLED(これを回路としました)が光ります。

②その後に電源スイッチから手を放しても赤いLEDは消えません。動き続ける状態が維持します。

③そして、停止スイッチ(OFF用:C接点の片側をB接点として使いました)を押すと、赤いLEDは消えます。

これで簡単な自己保持回路ができたことになります。

同様の回路図で作っても、いろいろな配置ができて個性が出ます。

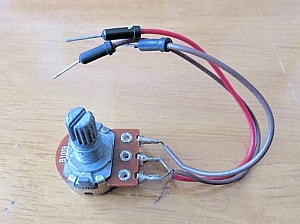

写真左は、ブレッドボード憎んだ例です。ここではいずれも12Vの電源を共用しているのですが、ここでは、一般の機械のイメージで、右の写真のように常時点灯のLEDをつけて、電圧がかかっていると緑色のLEDが光るようにしています。

このために、抵抗値を計算して求めなくていいように、LED用の固定抵抗を定電流ダイオードに変えて使うなどをやっています。

固定抵抗器(5円以下)に比べると定電流ダイオード(30円程度)は割高ですが、「こんなものもある」という知ってほしいと使ってみました。

PR

6時間の実習を終えて

以上で4ページにわたって、電子工作未経験の若い人たちに、工具部品の購入、はんだ付け、テスターを用いた測定、LEDを点灯などを経験してもらって、仕事に深みをつけてもらおうと企画したのですが、誰もが中学高校時代にはオームの法則などの電気電子の基礎的なことを学んでいるはずですなのですが、時間が経つと忘れてしまうようで、実習はやったものの、初心者6人は内容を理解するのは難しかったようです。

最終の自己保持回路実習では、回路図を見て組み付けられる人はいませんでしたし、時間内に完成できなかったのですが、でも、結構楽しんでいたようでした。

これが「電子工作」とは言えないものですが、この程度の内容でも、はじめて電子工作をする方にはハードルが高いということですので、企業研修で若い方などに指導したり、個人の方で電子工作を始めてみようと考えておられる方は、結構時間をかけて取り組む必要がある感じがします。

「電子工作の基礎」の書籍を読めばいいと言っても、電子工作は奥が深くて簡単なものではありませんし、私の経験では、わかりにくいところをうまく書いてくれている書籍が意外と見つけられません。

実践面でも、キットを購入してはんだ付けするだけでは何の応用も出来ませんから、今回使用した(一部の使用のみですが)市販の「キットで遊ぼう電子回路」などは、テキスト内容も大変うまく書かれているので、是非、利用していただくといいと思います。

さて、![]() 現在の家電や電気器具を見るとほとんどが外国製で、「任天堂スイッチ」の裏にはMade in Japan ではなくて、Made in Chinaと書いてありますね。

現在の家電や電気器具を見るとほとんどが外国製で、「任天堂スイッチ」の裏にはMade in Japan ではなくて、Made in Chinaと書いてありますね。

日本全体が「ものづくり」から後退をし始めていますし、私がこの企画をやったあとで、WEBで秋月電子さんなどで部品を購入して電子工作遊びを始めたのですが、私が中学生の時に真空管ラジオなどを作っていたときと違って、今はデジタルやマイコンなどが多用されて手を付けにくくなってしまっていますから、簡単に工場の機械が不調なので中を見て原因を推定するというのは簡単ではなくなっています。

そしてまた、実習をやってみて、1から分かるようになるまでは簡単にはいかないこともわかりましたが、そうと言って何もしなければ、何も変わらないだけではなく、外国や他社に負けてしまいかねません。

これを読んでいただいて、「自分の会社も何かしないと ・・・」と思うときがあれば、うまくいかなくても、ぜひなにかにチャレンジしていただきたいと祈念します。これからはさらに難しい時代になりますから。

長文をお読みいただき、ありがとうございました。(→はじめから読んでみる)

(来歴)R5.2月に誤字脱字を含めて見直し。 R7年4月に確認