ニッケルは磁石にひっつきます

ニッケルの元素記号は「Ni」で、鉄とともに安定な元素で、磁石に引き寄せられます。

磁石につくものはFe(鉄)、Co(コバルト)、Ni で、これらは「鉄族」として「よく似たもの」に分類されます。

しかし、NiもCoも、単体では鉄ほどに磁石に吸引されませんし、Niを含む硬貨も磁石に付着しません。

ニッケル入りのオーステナイト系ステンレス鋼は磁石につきません

ステンレス鋼などでも、Feが多いフェライト系やマルテンサイト系と呼ばれるものなどは、磁石に付着しますが、Niが多く含まれる オーステナイト系(18-8ステンレスと呼ばれる8%Ni含有のSUS304など)のステンレス鋼は磁石に付着しません。

ステンレス鋼以外にNiを含む合金で話題性のあるものに、Ti(チタン)との合金の形状記憶合金や、Ni-Cu(銅)などの合金で作られた硬貨 などにNiが関係します。

ニッケルは無毒ですが皮膚反応が強い金属

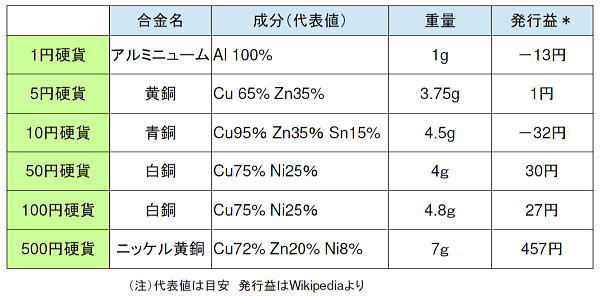

日本の6種類の硬貨のうち50円、100円、500円はニッケル合金が使われています。

地球上で見られる元素のなかで、原子番号の小さい元素は、宇宙での核融合反応で生じたとされ、水素から始まる核融合反応の最終段階は、鉄またはニッケルで終わるとされていますので、鉄FeやニッケルNi は非常に安定な元素といえます。

でも、ニッケルアレルギーには注意

Niには、ほとんど経口毒性(食べると危険な物質)はありませんが、「ニッケルアレルギー」と呼ばれる、人間の皮膚への拒否反応が強い元素です。

ここでは、いろいろな用途で使われるニッケルのうちで、硬貨、鉄鋼、形状記憶合金、そして、ニッケルによる金属アレルギーなどの話題を取り上げます。

日本の硬貨の50円以上にNiが含有

現在通常に流通している硬貨のうち、500円(ニッケル黄銅:8%Ni・新500円は、ニッケル黄銅などの3種合金)、100円(白銅:25%Ni)、50円(白銅:25%Ni)などがニッケル合金です。

発行益はウィキペディアの数値を引用しています。

発行益=額面-製造費用 で、製造費用は 50円は20円、100円は73円、旧500円は43円と計算されます。

もちろんこの数字は、近年高騰している地金相場とは関係ない数字で、「精巧なのに安くつくられている」というところを見ていただくために引用させていただきましたが、このように、非常に安く、精巧な素晴らしい硬貨が作られていることに驚きます。

今後は硬貨は減る傾向

近年は、「キャッシュレス」が進んできています。 これは、銀行の両替費用が背景にあるとも言われていますし、政府もキャシュレスを進めていますので、今後は貨幣の総量は減っていくと予想されます。

硬貨は磁石に付かないようにつくっている?

Niは強磁性ですが、意外ですが、これらの硬貨のすべてにネオジム磁石などの強力磁石を近づけてもひっつきません。

これは、うまく考えられているのです。

つまり、白銅貨やニッケル黄銅にニッケルがふくまれるものの、磁石につくほどの含有量ではないということです。

磁石につかないことは、防犯対策上重要なことで、さらに、成分の違いで透磁率などが変わるので、硬貨の自動選別のためには有用です。

もちろん、近年では、非磁性の銅やマンガンなどを強磁性に変える技術なども発明されているので、キャッシュディスペンサーなどの硬化の選別機構も、今後は複雑になってきそうです。

しかし、高額な貨幣(紙幣や高額な金貨など)であれば偽造して儲けることを考える人がいるかもしれませんが、このように、流通する硬貨は小額で、さらに驚くほど低価格で製造されているので、貨幣の贋金つくりは割に合わないと言えるでしょう。

しかし、古銭の偽物は、驚くほどたくさん出回っています。 採算性があるのか、高価で取引されているのか、ともかく不思議ですね。

100円はニッケル入り銅合金(白銅)

現在の100円硬貨はニッケル25%の銅合金(白銅)で、50円にも同材料が使われています。

その昔、100円硬貨は「鳳凰」「稲穂」という図柄の硬貨は銀貨で、大きさ、重さは現在と同様でした。

ただこれも、偽造対策もあって、銀貨と言っても純銀ではなく、銀60%、銅30%、亜鉛10%の合金でした。

近年、貴金属が高騰

上に書いた原価の考え方でこれを見ると、銀1gは2000年ごろは70円前後で安定していたものが、2024年では170円/g を超えていますので、5g近い100円硬貨では、銀の価格だけで額面の100円を超えてしまいます。

そうなると、これを溶かして売ってしまう輩が出てこないとも限りません。

実際に外国にたくさん流出したという裏話もありますので、銀貨が「白銅貨」になったのは自明の理でしょう。

鉄鋼におけるニッケル

鉄とニッケルは同じ鉄属で、全率固溶体(どのような割合でも合金になる)なので、様々な鉄合金を製造することができます。

さらに、ニッケルが持つ耐熱性は材料的には重要で、Niは耐熱合金用の元素としてはなくてはならないものです。

後で説明しているステンレス鋼や耐熱鋼にも Ni が活躍しています。

さらに、「鋼」はFe(鉄)とC(炭素)の合金で、Feが主成分ですので、耐熱性や耐酸化性の限界があり、超耐熱合金(Feの含有量は50%以下)と呼ばれる合金には勝てません。

超耐熱合金

この、超耐熱合金は、ジェット機のガスタービン用などの高温環境に耐える金属で、その主成分によって、Fe基(てつき)、Ni基(ニッケルき)、Co基(コバルトき)に分けられます。

Co基の一部の材種を除いて、ほとんどの材種には、ニッケルが含まれています。

例えば、ニッケル基のインコネルX750は約73%、ハステロイCは約57%という高いNi量です。

Niは耐熱性が高いことで、非常に産業的に重要な元素ですが、戦略物資に多く使用されると価格変動して、ステンレス鋼などの価格にも相場の影響を受けます。

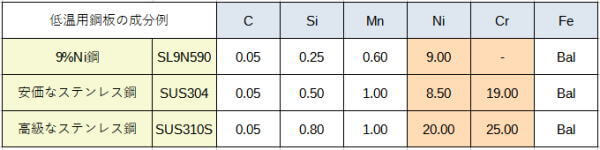

低温容器やLNG船舶用には9%Ni鋼がたくさん使われています

Niを多く含む鋼は低温に対する強度も強いのですが、高価になるのが欠点で、そのためにLNG運搬容器などは、効率よくNi量を抑えた「9%Ni鋼」が多用されています。

この「9%Ni鋼」は、オーステナイト系ステンレス鋼並みの低温特性と強度があり、さらに鋼材価格を抑えるために開発された鋼種です。

鋼は常温以下になるともろくなる性質があり(低温脆性:ていおんぜいせい)、この9%Ni鋼は低温にさらされても低温容器が破損しにくく、溶接性しやすいことと「強い」ことに加えて、オーステナイト系ステンレスよりも安価なので、工業用途でたくさん使われています。

ステンレス鋼のNiは、耐酸化性、耐熱性を高めます

上の表にオーステナイト系のステンレス鋼の2種類の成分例を示しましたが、耐熱性、耐酸化性に優れるオーステナイト系のステンレスやオーステナイト系耐熱鋼に分類される鋼種のほとんどに ニッケルNi が入っています。

耐熱性、耐酸化性に対してはクロムと同様に、ニッケルは欠かせない合金元素です。

鉄鋼でのNiは焼入れ性とじん性を高める

工具鋼分野では、各種の熱処理をして品質向上を図りますが、硬く強い鋼にするための焼入れでは、Niは焼入れ性を高めて品質を高めますし、じん性(強靭性)を高める効果があります。

もちろん、工具鋼の特性は成分だけでなく、製造方法や熱処理方法などによって特性が大きく変わり、ニッケルを加えるのはいいことづくめではないので、用途に応じた材料選びの知識は不可欠です。

形状記憶合金

ここでは、形状記憶や超弾性の技術資料について、古川マテリアル、大同特殊鋼、アクトメントさんのHP記事を引用して、それらを簡単に紹介します。

形状記憶合金には、Ni55%-Ti45%(ニッケル・チタン)の「ニチノール」と呼ばれる合金が有名です。

形状回復温度範囲を変えるために、ニチノールにコバルトや銅を加えた製品があります。形状記憶合金は SMA(Shape Memory Alloy)と表現される場合もあります。

Amazonのページをみると、釣り具や手芸用や実験用に1000円程度の形状記憶合金線が販売されています

釣り具や手芸用に形状記憶合金が使われているのは、①変形しても元の形に戻る ②曲げても折れて変形しにくい ③釣り具では釣れた時の感度がいい ④ルアーなどで自然の動きを演出してよく釣れる … などで使用されているようです。

この効果の程度の評価は人それぞれですので、安価なものですから、ぜひ試して評価してください。

![]()

形状記憶とは

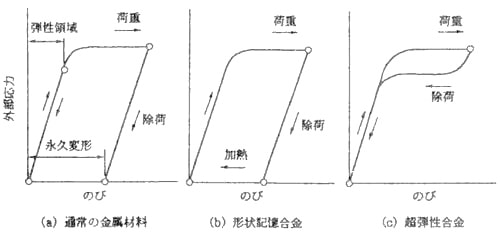

ここでいう「形状記憶」とは、変形を加えた状態のものに熱を加えると元に戻るような性質のことです。

例えばバネのような部品に力を加えて変形させた状態から、ドライヤーでその部品を温めると、元の形に戻すことが出来ます。 また、温度を高くしたり低くしたりすると、そのバネのような部品を伸び縮みさせることができるなどで、様々なものに応用されています。

人体の温度で形状が回復する

温度範囲も、上記の成分では、20℃から100℃程度の温度で回復温度をコントロールできるので、人間の体温を利用して、スイッチのオンオフをしたり、周囲温度で品物の形状を操作したり、人間の血管を拡張させる「ステント」のように、血管内に挿入して、体温を利用して拡張させる … など、様々な用途への応用が考えられて製品化されています。

この様子を、古川マテリアルさんのHPの図で紹介します。

これは引張試験の様子を示しています。 通常の金属では(a)のグラフで、品物を引っ張ると、弾性領域では加えた力と伸びが比例し、力を除去するともとに戻ります。

その弾性領域を超えて力を加えると、「降伏」といって、引っ張る力に対抗出来なくなって「永久変形」だけが進みます。

さらに引っ張ると切れてしまうのですが、切れてしまう前に引っ張るのをやめると、(a)のグラフの、永久変形と書いてある「伸びた状態」になったままの状態で、永久変形が残った状態になります。(a)の図。

それが、形状記憶合金では、この伸びた状態のものを、100℃程度までの温度を加えると、伸びたものが縮んでいって、元の状態に戻ります。(b)の図です。

もちろん、通常の金属でも、熱を加えると残留応力などで少しはもとに戻る場合もありますが、形状記憶合金では、きっちりとした熱管理をすると上の変化が繰り返されます。

(c)は 形状記憶合金ではなくて「超弾性合金」の状態を示しており、引っ張って変形してしまった状態でも、引っ張ることをやめると元の状態に戻ってしまうのが「超弾性合金」です。

言い換えると、形状記憶合金を形状回復温度において変形させると超弾性体になるということです。

この超弾性合金もNiが関係しており、Ni-TiにCrやCu、Feなどを加えたものが製品化されています。

|

|

形状記憶合金(直線)Ni-Ti 超弾性ワイヤー 直径 0.5mm x 300mm x 3本 ニッケルチタン ホビー用 多用途 汎用 新品価格 |

![]()

形状記憶合金にするための熱処理

ちょっと専門的な内容ですので、興味のある方だけお読みください。

形状記憶合金の一般的な使い方は、①ある製品の形状にする →②熱処理をする →③品物に変形(外力)を加えて変形させる →④元の形状に戻すために温度を加える その後は、→③④を繰り返す。 … というような使い方になります。

変形させたものに熱を加えると、熱処理前の状態に戻ることを「形状記憶」と表現されています。

形状記憶を付加するには、「熱処理」が重要で、この、②の熱処理方法は、400~600℃に加熱して冷却するだけです。

ニチノールの場合は、通常は500℃程度で最大の回復状態が得られますが、加熱温度を変えることで、元の形状に戻す「回復温度」(通常は20℃から100℃程度)や回復率が変わります。

例えば、温度によってストロークを変化させるアクチュエーターなどを考える場合に、温度調節することで、この性能を使用できるのですが、この動作条件は、予備試験をして最良の条件を決めておく必要があります。

自宅でもやってみると面白いです

形状記憶合金の伸線は安価で入手できますから、趣味で遊んでみるのも面白いでしょう。

WEBで探すと、魚釣の道具、自在ワイヤー、手芸用品、メガネ部品 … など、いろいろ販売されていますのでアイデア次第で楽しめるでしょう。

販売されているものは、伸線した細い針金状のものが多く、直線形状を維持に使う用途なので、改めて熱処理する必要はありません。

形状復帰は(変化は小さいですが)常温より少し高い温度で進行するので、アイデア次第でいろんなことに使えそうですし、そんなに高価なものではないので、変化を試してみるのであれば簡単にできます。

ただし、科学館などで見るような、変形を加えたものに熱を加えて元に戻すような大きな変化を見ようとすれば熱処理やきっちりした温度管理が必要です。

私自身は、仕事でソルトバスを使って形状記憶部品の熱処理をした経験がありますが、正確な温度で熱処理をするのは加熱設備も必要で、熱処理操作もきっちりしないといけないのですが、趣味で楽しむには、アバウトですが、市販の針金状の形状記憶合金を購入して、以下ような方法でも、形状記憶の状態を見ることができます。

参考:家庭で楽しめる形状記憶合金の実験のために熱処理

水の入った容器を用意しておいて、形状記憶合金をガスコンロで「色がつかない程度」に加熱した後に水冷します。 これが「熱処理」です。 細い針金なら、水冷しないで、空気中で冷却しても変化は確認できます。

色がつくと700℃程度になってしまっているので、赤く熱しないように注意して加熱します。

0.5mm程度の伸線なら、ガスコンロに小さな鉄板を置いて、赤く加熱してガスの炎を小さくし、鉄板の火色が消えたところに品物を置いて、30秒ほどして、コンロから遠ざけて冷やします。 それでOKです。

しかし、温度やテクニックが影響するので、加熱や保持時間、冷却方法を変えてやってみてください。

熱処理したものを変形させて、ヘアードライヤーで温めると形状が元の形状に戻ろうとするのがわかります。

何回かやってみると要領がわかってきますから、いろいろ試しながらやってみてください。

ニッケルアレルギーの話

様々なアレルギーのうちで、モノが肌に触れたときに皮膚におこる炎症を「接触皮膚炎」といい、その原因が金属によるものを「金属アレルギー」と呼んでいます。

金属アレルギーが起こるものには、20種類ほどの金属元素が知られており、ニッケル、コバルト、クロム、などに発症例が多いようです。

金、銀、チタン、ジルコニウムなどは、アレルギーを起こしにくいとされています。

これは、アレルギーの原因が、金属から溶け出したイオンが人間のタンパク質と結合して変化するためと考えられており、「金属元素自体がアレルゲンというものではない」とされています。

時計のステンレスバンドで「かぶれた」ということもあるかもしれませんし、装飾ニッケルメッキをされた製品などは身近にたくさんあります。

また、時計・食器などのステンレス、プラジャーに用いられる形状記憶合金や硬貨など、どこにでもある品物にもニッケルなどの金属元素が含まれています。

Ni以外にも、周りにある多くの金属製品はアレルギーの原因物質になりますから、長時間接触しないようにするのが安全でしょう。

近年ではアレルギー対応として、敏感肌部分に直接接触しないように工夫したり、原因物質を使わないようにするようになってきているものの、これらの金属製品を使わないようにすることも難しく、無くすることも出来ないものです。

困ったことには、例えば「パッチテスト」でアレルギー検査をしても、原因や理由がわからないことも多いようですから、アレルギー反応が出たら、ともかく、疑われる金属類を肌に付着させないようにして、それで原因を特定する方法を取りましょう。

もちろん、アレルギーを発症すれば、お医者さんに行くことをおすすめします。抗ヒスタミン剤やステロイド外用薬で治療するのが一般的です。

前の話を読む → 鉄鋼で重要な合金元素クロム 次の話 → 夢の素材 チタン

(来歴)R5.2月に誤字脱字を含めて見直し。 R7年12月に確認