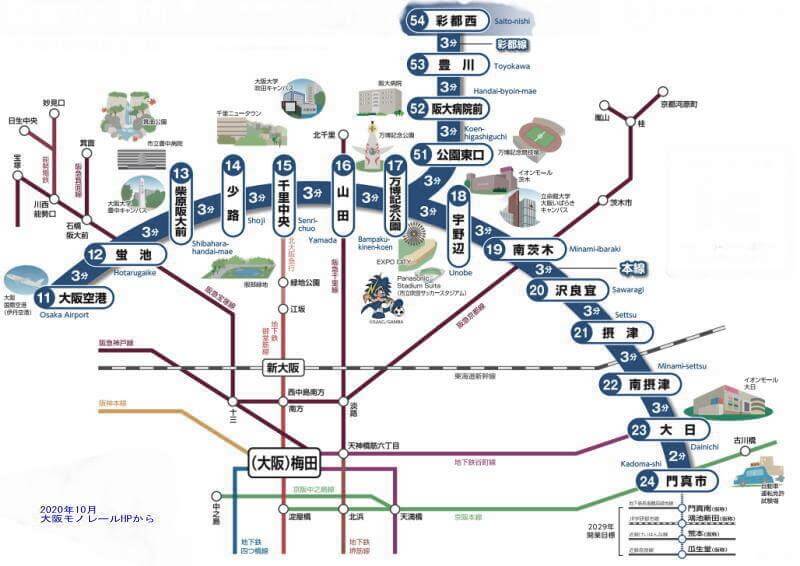

大阪モノレールは、2029年に東大阪市への伸延(新駅4駅)が予定されていますが、2020年現在、2路線に18の駅があります。(大阪モノレールのHPより)

下のように、大阪空港から門真市までの本線の14駅と、万博記念公園から彩都西までの彩都線の4駅です。下が大阪モノレールの路線図です。

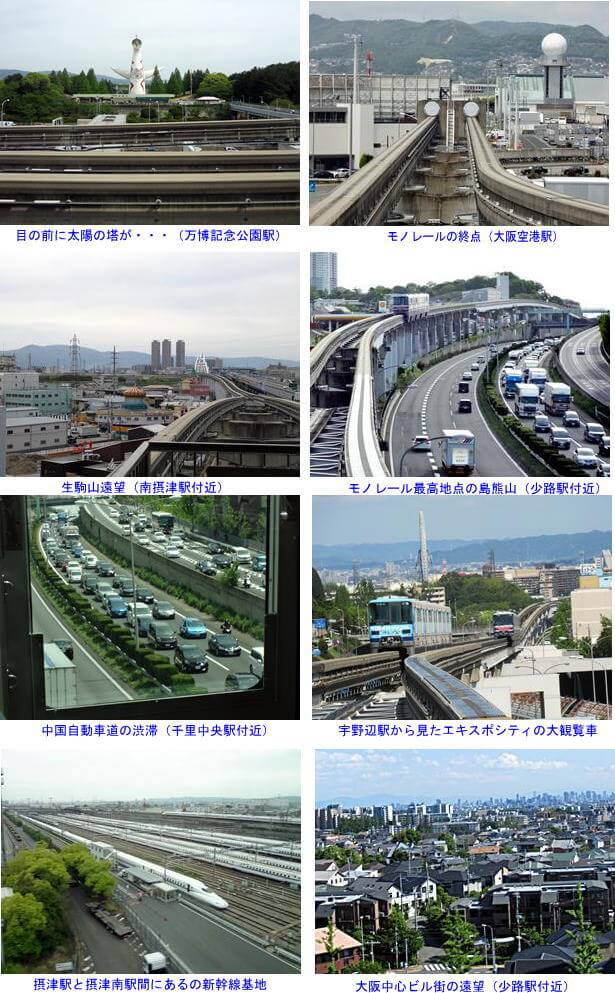

大阪モノレールは、大阪の外周を巡る幹線道路の中央環状線の上をメインにしてモノレールが走っているので、高いところから見下ろす景色は格別です。

ここでは、駅舎付近の様子を写真にとっています。写真だけをパラッと眺めていただくと、普通の私鉄駅との違いが見えてくるでしょう。

今回は、一駅ずつ順に乗降して、18の駅すべての駅の様子を写真に撮りながら、1日で巡ったのですが、ほぼ10分間隔で各駅を発着しているので、全部の駅で効率良く乗降すると、計算では3時間少しあればいいはずですが、駅周辺散策などをしたので、全駅乗降の所要時間は5時間以上かかっています。

変なチャレンジですが、1日券を利用したので、結構遊べますよ。

各駅は閑散な駅前が多いことに驚きます

大阪モノレールの第一の特徴は、大阪の幹線道路に沿って走っているために、一般の鉄道駅のように、駅の周りに人の集まる商業施設などが見当たらないところが多く、駅に降り立つと、少し奇異な感じする駅がたくさんあります。

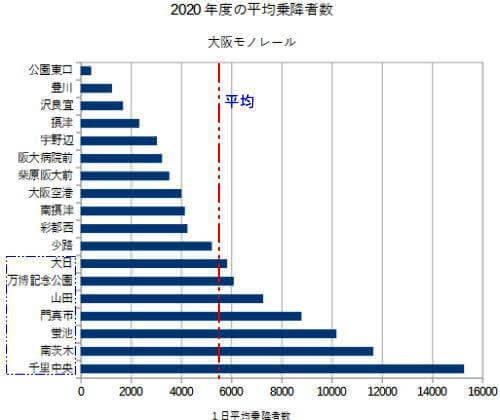

1日の乗降客数をみると、私鉄各線に比べると少なく、2020年度の平均乗降客数調査では、約5500人/日 程度で、大阪モノレールでの乗降者数の多い駅のすべてが「乗換線のある駅(2点鎖線で囲った下から7駅)」で、大阪モノレールは、放射状に伸びる他社線の連絡用路線という感じがします。

乗降者数は私鉄各社の数分の一です

乗降者数は私鉄各社の数分の一です

平均乗降者数は5500人/日程度

平均乗降者数は5500人/日程度

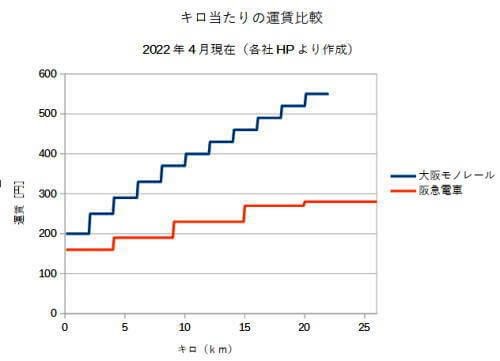

運賃は割高…でも便利な足だから許せる

km当たり運賃は2倍?

km当たり運賃は2倍?

運賃が高いといっても、他社線に連絡している「大阪モノレール」は利用すれば便利で、北摂に住む人には大切な日常生活の足です。

大阪モノレールは手を抜かずに頑張っている!

公園東口時刻表(参考です)

公園東口時刻表(参考です)

1日乗降者数が最も少ない「公園東口」の時刻表です。

上下線の本数を数えると、1日に207本の車両が発着しています。 しかし、1日平均乗降者数がなんと、418人なので、利用者は、行き帰りの往復に利用すると考えると、1日200人程度の人しか、公園東口を利用していないことになります。

1列車には、418/207≒2(人)の公園東口駅の利用者しかいないという計算ですが、通過駅にしないでよく頑張っているなぁと思っています。

展望を楽しめて、遊園地の乗り物よりは安い

すべての車両は各駅停車ですから、一般の私鉄の辺鄙な駅から乗車する時のように、どんどん特急などの優先電車に追い越されて嫌な感じをすることもない平等感がいいですし、何よりも、清潔感も上々で、走行時の騒音も小さく、見晴らしよく景色を楽しめる… と思っていれば、運賃の高さが相殺されて少しは許せることで割高感は薄められるでしょう。

数字的には、大阪空港-門真市駅間が最長距離の21.2kmで運賃が500円で、その所要時間は40分弱ですので、1分あたり料金は、500/40≒12.5円です。 割高感のある、初乗り1区間200円については、所要時間が約3分のところが多いので、この場合の1分乗車当たりの運賃は200/3≒67円になります。

遊園地の乗り物に比べると「安い!」と考えています

前置きはこれくらいにして、前駅を巡った様子を紹介します。

各駅の様子

大阪空港駅

駅名は「大阪空港駅」ですが、大阪空港の正式名称は「大阪国際空港」で、大阪の人は「伊丹(いたみ)空港」と呼びます。

略称(3レターコードというようですが)は、「ITM」で、以前に国際線が飛んでいた時には「OSA」でした。ITMは「イタミ(ITaMi)」ということなのでしょう。

国際線が、すべて関西国際空港(関空)に移ったものの、利便性の高さから利用者が多くて、2018年には大阪空港駅の1日平均乗降者数が17000人でしたが、コロナの影響か、2020年度は上の表のように1/4に乗降者数が減っています。

この大阪国際空港は、歴史的には話題の多い空港です。

行政地域割を見ても、大阪空港のターミナルビルの南側が豊中市、中央部分は伊丹市、北側は池田市で、滑走路部分のほとんどは伊丹市、そして南側の一部が豊中市になっていて、さらに各市の飛び地があるという、非常に複雑な割り振りになっているのがしばしば話題になるのですが、グーグル地図で確認すると、大阪モノレールの大阪空港駅ターミナルは伊丹市になっています。

蛍池(ほたるがいけ)駅

大阪空港駅が伊丹市に属することから、それもあって、豊中市はこの「蛍池駅」を押している感じです。

阪急宝塚線の乗換駅になっていて、乗降客や乗り換え客が多い駅です。

駅には、「空港のあるまち豊中」とありますが、蛍池駅から大阪空港までは、徒歩で600m(約10分)なので、蛍池駅からも、結構、空港までは近いのです。

駅の横に「ルシオーレ」という商業ビルがあって、のぼり旗が見えて、賑やかそうな感じですが、近くには、そんなに大きな繁華街はありません。

このあたりの見どころは、次の柴原阪大前駅までの間にある「急カーブ」で、そこは、ビルの6階以上の高所をモノレールが徐行して走ります。 モノレール室内の騒音が少ないこともあって、通過時にワクワクする場所です。

柴原阪大前駅

写真は、改札から地上に降りたところにある、大きな欅の木と「大阪大学豊中キャンパスの正門」です。

豊中市民病院や大阪大学豊中キャンパスの最寄り駅で、2020年に駅名が、柴原駅から柴原阪大前駅に変わっています。

写真は、中央環状線に面した「大阪大学の正門」ですが、多くの大学生は、阪急電車の石橋阪大前駅から通う人が多いようです。

総合学術博物館には、日本で最初に発見された「マチカネワニ」の化石模型や阪大で研究されたコンピュータなどの科学模型展示などがあり、キャンパス内は誰でも通れますし、博物館も自由に見学出来て無料ですので、機会があればご覧いただくと面白いですよ。

少路駅

駅近くのマンションがたくさんあり、ベッドタウンの駅です。

千里中央と少路駅の間の「島熊山」は豊中市で最も高い山で、もちろん、モノレール全線の中でも右上写真の場所が最高点です。

天気のいい日は、島熊山付近の車内から、尼崎方面~南港・堺~和泉山脈~生駒山方面までが一望できます。一瞬ですが、いい景色です。

千里中央駅

千里中央駅は、北大阪急行の乗り継ぎ駅になっていて、その北大阪急行は、市営地下鉄の御堂筋線に直結していますので、乗降客はモノレールの駅では最も多く、この駅下の阪急バスのバスターミナルから、多くの路線バスが発着する、非常に便利な場所です。

駅周辺には商業施設も多くある上に、緑も多いことで、大阪での「住みたいまち」としてしばしば取り上げられます。

現在は、北大阪急行が、箕面市の山側に向けて2駅を伸延しました。 ますますこの地域は北摂の中心になっていく気配があります。

長期にわたって、駅前の中心施設であった「千里セルシー」はその歴史を閉じており、千里阪急百貨店などを含めて、千里中央駅周辺は再々開発される計画です。

山田駅

山田駅は、阪急千里線の山田駅の乗換駅となっていて、乗降客もやや多い駅です。

阪急電車とは、ショッピングモール「ディー阪急山田」の横を通って2階で連絡されていますが、商業的な駅というよりも、乗換駅というイメージが強い感じの駅です。

万博記念公園駅

万博記念公園駅は彩都線への乗換駅です。

また、「ガンバ大阪」のホームグラウンドであるパナソニックスタジアム吹田(徒歩約15分:吹田市立吹田サッカースタジアム)や万博記念公園(徒歩約10分)、複合商業施設「EXPO CITY」(同、約5分)の最寄り駅です。

PR

モノレールはすべて4両連結の短い車両編成なので、輸送能力は小さいので、GAMBAの試合のある特定時間帯は混雑するので、臨時便も増発されます。

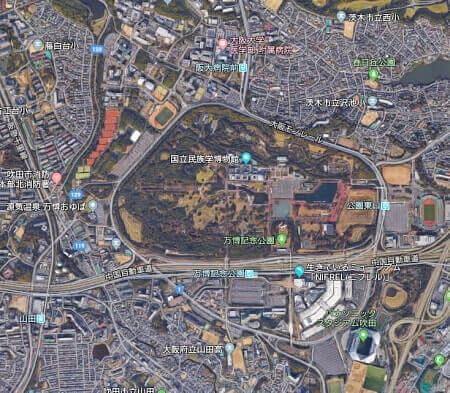

グーグルマップより

グーグルマップより

この写真のように、万博記念公園駅は、万博記念公園中央口に隣接し、大型商業施設のエキスポシティーやガンバ大阪のパナソニックスタジアム吹田などの最寄り駅です。

1970年(昭和45年)に開幕された日本万国博覧会(通称「千里万博」)の跡地として、万博記念公園とエキスポランドが残されたのですが、記念公園は自然文化園と日本庭園の、それぞれが別入場料金が必要ですが、大阪では数少ない自然が感じられる公園に整備されています。

また、エキスポランドは、2007年(平成19年)のジェットコースターの事故もあって廃園した後、2015年(平成27年)に商業施設の「EXPOCITY(エキスポシティ)」として生まれ変わりました。

さらに、サッカーチームガンバ大阪のホームスタジアムも、2016年に大阪モノレールの公園東口に近い万博記念競技場から、万博記念公園駅に近いパナソニックスタジアム吹田(吹田市立吹田サッカースタジアム)に移ったこともあって、万博記念公園駅の利用客は今後も増えるでしょう。

次に、本線から離れて、先に彩都線の駅を紹介します。

この「彩都線」の正式名称は「国際文化公園都市モノレール線」と言うようですが、令和2年に従来の「大阪高速鉄道株式会社」が、それまでにも一般に呼称されていた「大阪モノレール株式会社」に社名変更しているように、ここでは、普通に呼称されている「彩都線」としています。

公園東口駅

この駅は、モノレール全駅で最も利用者が少ないのですが、以前はこの写真の「万博記念球技場」がガンバ大阪のホームグラウンドでした。 それが設備的な問題から、現在のパナソニックスタジアム吹田(最寄り駅は万博記念公園駅)に移ったので、この駅の利用者が少なくなりました。

この駅からは、万博公園の東口が最寄りですし、国立民族学博物館にも近いと案内されていますが、多くの人は万博記念公園駅を利用するので、今後も、利用者数が急激に伸びることはなさそうです。

この「国立民族学博物館」は国立の施設で、入場料も安く、展示も見ごたえがあるので、おすすめです。

阪大病院前駅

駅前には、大阪大学の附属病院があります。 病院の裏は大阪大学吹田キャンパスに隣接しています。

駅前には阪急バス・近鉄バス乗り場などがあって、病院や大学に通う人には便利になっていますが、病院関係以外での、この駅の一般利用者は少なそうです。

豊川駅

田園が広がるのどかな景色にある駅です。

京都に通じる国道171号線(通称「イナイチ」)と交わっていて、道沿いの店舗などはありますが、駅周辺には、主だった「見る・楽しむための施設」は特になさそうです。

鉄道むすめキャラクター:豊川まどか

![]()

鉄道むすめは、TOMYTECが鉄道で働く女性をモチーフに作ったキャラクターで、大阪モノレールのキャラクターは、豊川駅と門真市駅を逆から読んだ「まどか」から取った 豊川まどか で、フロアアテンダントという設定のようです。2021年の人気ランキングでは、30人以上のキャラクターでは堂々3位の人気です。

私が知る範囲では、大阪空港駅改札前ににグッズの自動販売機がありますが、豊川まどかの品数はそんなにありません。

![]()

彩都西駅

彩都線の終着駅で、駅の周りに住宅や店舗が増えつつありますが、地図を見ると、近くに「茨城国際ゴルフ倶楽部」がある郊外地ですので、このあたりは、これから開けてくる地域でしょう。

それも見越して、モノレールの敷設当初は、茨木市まで伸延する案があったのですが、その後に乗客増が見込めないことから伸延計画はなくなったのですが、新しく整備された地域なので、空気はすがすがしく、環境も良さそうなところで、人気急上昇中です。

本線に戻って、万博記念公園駅から南に向かっていきます。

宇野辺駅

宇野辺駅は、高架道路に挟まれたところに駅があって、周りから見えにくく、非常に地味な駅です。

敷設当初は、宇野辺駅は、「茨木(いばらき)駅」という名称だったと記憶していますが、実際に、JR茨木駅まで歩くと、20分ほどかかリますので、宇野辺駅になったこともうなづけます。

私の家内は「茨木イオンモール」のある駅として認識しているようですが、イオンモールまでも約500mあります。

近くには有名な工場なども多くあり、駅舎は中央環状線と中国縦貫道路に挟まれていて見えにくいところにつくられています。 上の写真は、駅から下に降りるための高架歩道橋から撮っています。

南茨木駅

阪急京都線との乗り換え駅になっていることから、乗降客の多い駅です。

この駅をうまく利用すると便利で、ちなみに、大阪モノレールの千里中央駅から阪急京都河原町駅までを、WEBのルート検索すると、南茨木駅経由で47分~62分で660円に対して、阪急十三駅経由では、77分~80分760円と、南茨木駅経由のほうが「早くて安くて便利だ」・・・ということがわかります。

大阪モノレールの沿線地域に住む人にとっては、うまく利用すると、結構、便利かもしれません。

沢良宜駅

難しい読み方ですが、「さわらぎ」と読みます。

特に駅周辺に大きな商業施設もなく、特徴のない駅で乗換駅でもないことから、大阪モノレールの本線中で最も乗降客が少ない駅です。

私が乗車したときには、乗降客はまばらで、降りた人が改札を抜けると、瞬く間に、無人状態になりました。

摂津駅

この駅も乗降者が少ない駅です。

摂津市役所の最寄り駅で、その他では、徒歩約20分のところに、JR新幹線の鳥飼車両基地があり、車両などが展示されている「新幹線公園(入場無料)」があります。

南摂津駅

南摂津駅も特に商業施設もありませんが、周りにはたくさんの工場や会社があり、乗換駅ではないものの、会社関係者などの利用者が多いようです。

大日駅

市営地下鉄「大日駅」との乗換駅ですし、駅前に「大日イオンモール」があって、乗降客も駅周辺の人出も多い駅です。

駅は3層になっていて、2階から直接イオンモールに通じています。

門真市駅

京阪電車の乗換駅で、南の終着駅です。

この駅では、到着した電車は、2番線に乗客を降ろしたあとに、上の写真のように一度退避してから反対側の1番線ホームに入って、そこで人が乗りこむようになっています。

このポイント(切替器)の動きを見ていると、毛虫のように「ふにゃー」と曲がって連結する様子が非常にユーモラスに感じます。

大阪モノレールの線路は、ここで切れていますが、すでに、2029年開業の予定で伸延計画が進んでおり、東大阪市の瓜生堂まで約9km間に4つの駅ができる予定です。

以上で、駅の紹介は終了です。 少し、他の話題を紹介します。

運良く先頭車両の先頭座席に座る機会があれば

運転士の左後ろの先頭と最後尾に、2人がけの椅子があり、運転席を通して前を展望できます。(ワンマンカーですので、後尾は無人です。また新型車両も同じ配慮で作られています)

小さな子供さんが喜ぶのはもちろんですが、もしも、空いている時間帯で、うまく座る機会があれば、この席で、運転席を通した沿線の景色を楽しんで見るのも楽しいでしょう。

大阪モノレールの工作車を見たことがありますか

これは、保線用の「工作車」で、めったに見かけませんが、有名な新幹線の「ドクターイエロー」と同じように、これに出会うといいことが起こるかもしれないと、自分勝手に思っています。

|

開業30周年記念作品 大阪モノレール運転席展望 門真市 ⇔ 大阪空港(デイ&イブニング往復)/万博記念公園 ⇔ 彩都西(往復) [ (鉄道) ] 価格:2388円 |

![]()

ラッピングカー

大阪モノレールの車両は、いろいろなラッピングカーがあります。

初めて見たときは、違和感を感じていましたが、見慣れるうちに「次は何かな?」と興味を持つようになり、むしろ普通の車両が味気なく感じるようになるのが不思議です。右側が普通の従来車両です。

大阪モノレールのいいところ

以上、大阪モノレールを紹介しましたが、大阪モノレールの好きなところと感心するところをあげるとすれば、「清潔感とゆとり」が感じられるところです。

これは、大切なことのように思っています。

いくつかの駅には、「大阪モノレール美術館」と題して、芸術作品が展示されていたり、休憩スペースなどもあって、他の私鉄とは一味違います。また、レンタサイクルのサービスなどの、ちょっとした気遣いが感じられます。

そして、利用される時に、ちょっと意識してほしいのですが、駅員さんは、大きな声で挨拶しています。

この記事では、運賃が高いことをあげましたが、社会的な使命と経営との板挟みで、大変なことはわかりますが、気を緩めずに、不断の気遣いが安全輸送につながっていくのですから、今後とも頑張ってほしいと思っています。

長い文章でしたが、お読みいただき、ありがとうございました。

(来歴)R4.4月サイト移転 R4.7月誤字脱字の見直し R6.8月に確認