スピーカマトリックス4chのいろいろな回路は、こちらのページに例を紹介しています。

もちろん、そのほかにも考えられます。

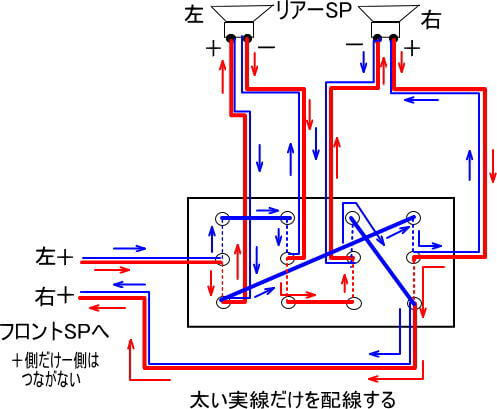

ここでは、2種類の回路をスイッチで切り替えて聴くことがようにしました。

普通の2回路3接点のスイッチを2つ使っても可能なのです。

しかし、4回路3接点スイッチをつかって、確実に切り替わるようにしました。参考になれば利用してください。

(ただし、採用する回路のどれにも使えるかどうかは確認していません)

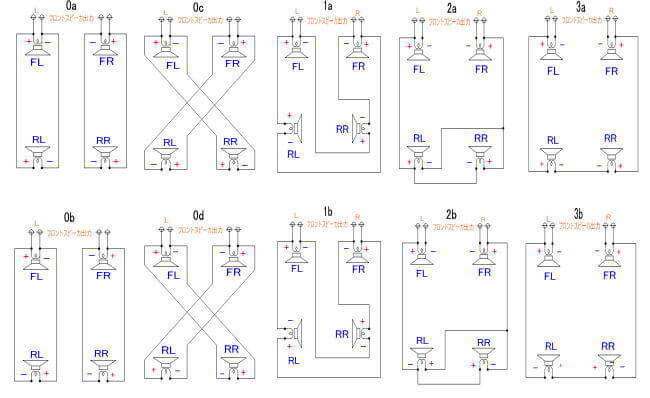

図では FL=フロント側左、FR=フロント側右、RL=リアー側左、RR=リアー側右 のスピーカーを示しています。

少なくとも、前2つと後2つのスピーカーは同質(同じ型番)にしておきましょう。

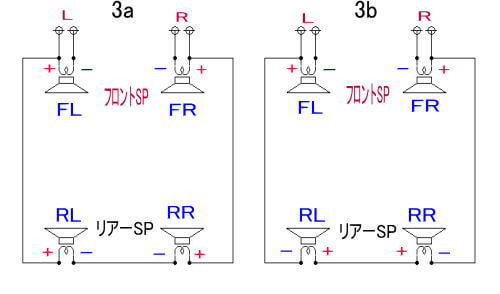

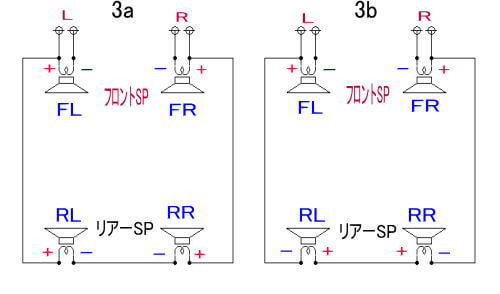

この2種類は、リアー側の極性(プラスとマイナス)が入れ替わっている回路です。

採用する回路が違うと全く違う結線になります。だから、参考になる部分があれば利用ください。

ここでのポイントは4回路スイッチを使っているところです。

いろいろ聞いてから自分が好きな回路を選ぶのがいい

こちらの私の記事では、下のような10回路を紹介しています。

実際に聞き比べてみます。 そうすると、(いい悪いは別にして)それぞれすべての音が違います。

だから、自分がいいと思う音を探しましょう。

私は、一番右の3a・3bを選びました。

図の下段の5つは、上段の回路のリヤスピーカーのプラスマイナスを変えているだけです。 それでも、全然違った感じの音になります。

ともかく、視聴して自分の好きな回路を選ぶといいでしょう。

好きな音が1つであれば、それを固定しておけばON-OFFスイッチだけでいいのです。

私はあえて感じの変わる2つの回路を切り替えて使いたいと思って、このスイッチボックスを作りました。

リアーの極性を逆にしただけで聞こえる音はかなり違います

私の感じでは、「3a」は自然な残響が加わった感じになります。

また、「3b」はそれに少しサラウンド感が強くなる感じに聞こえます。

これは、聴く人、聴く部屋の環境、聴くソース(音楽)によっても違うはずです。

あくまで私感です。

2回路を切り替えて聴きたかったので、そのたびに配線替えをするのも大変でしたから、簡単に切り替えられるようにしただけです。

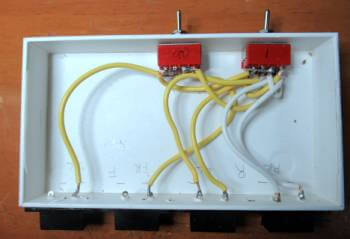

紙製の箱を利用したスイッチボックスです

iPhoneSEを購入した時の紙箱を利用しました。

スイッチ(ON-OFF用と切替用)とスピーカ端子(4個)を組み付けただけです。

ノイズ対策は何もしていません。

それもあって、音楽を聴いている最中に切替操作をしないようにしています。

紙箱といっても、しっかりしたもので、紙製なので加工も簡単です。

ここでは、4回路3接点のスイッチを利用しています。

一般的な2回路3接点のスイッチ2個を使っても切替はできそうです。

しかし、切り替え時に短絡させてしまったり、回路が開放になったりするのを避けるために4回路3接点のスイッチを使いました。

4回路スイッチは、すこし特殊です。

でも、下に案内しているように、Amazonでたくさん販売されています。

4回路3接点のこのトグルスイッチは12個の接点があります。

そして、倒した側のどちらかがONになるタイプのものです。

これを使ってワンタッチで一気に切り替えます。

そのために、一筆書きの要領になるようにして短絡を防いで切り替えられるようにしています。

写真の左側スイッチはリアーをON-OFFするためのスイッチです。

見映えを考えて同じスイッチを使っていますが、これは安価な1回路2接点の「普通のON-OFFスイッチ」でも問題ありません。

いくら一瞬で切り替えられるといっても、スピーカにはコイルがあります。

だから、ON-OFF時にはノイズの発生や高電圧の懸念があります。 だから、音楽を聴いているときは切替を避けるようにした方が無難でしょう。

いろんなスイッチがあります

Amazonのページで見ると、4回路3接点スイッチで中立でOFFになる「ON-OFF-ON」タイプもあるので、これを使うとスイッチ1つで済みますね。

スイッチとSP端子の部品代は計1000円以下です。

Amazonを参考に、気に入るものを探すといいでしょう。

私の購入した部品例

私の購入した部品例

→ 各種トグルスイッチ(Amazonのページ)

![]()

→ 各種スピーカーターミナル(Amazonのページ)

![]()

作り方はとくに説明するほどのものではなく、紙製なので加工は簡単です。

まず、穴あけドリルやカッターナイフで穴あけと切り込みを加工しました。

端子の固定は、ゼリータイプの瞬間接着剤を使いました。 結構しっかり固定しています。

そして、ビスなどを使わず、万力で半日固定して完成です。

スピーカーマトリクス4chは気の張らないサラウンド感がいい

このスピーカーマトリクス4chに替えるまでは、下のアコースティックプロセッサーXP-A1000という機器を使って、永年、音楽に合わせて気に入った残響にして聴いていました。

でも、音の良しあしを主に決めるのはCDの録音の仕方やCDの「でき」です。

だから、極端に言えば、CDごとに印象が変わる問題は避けられません。

それもあって、通常は、リヤーから音を出さずに、フロントスピーカだけで聴くことが多かったのですが、このスピーカーマトリクス4chにしてからは、リヤーから出る音は小さく、自然なサラウンド感はそんなにCDを選びません。

この切替スイッチを使って聴くようになってからは、この残響付加機器はお蔵入りになりました。

音の違和感が少ないスピーカーマトリックスの音に満足しています。

自分で選んだ回路を時間をかけて見つけて、心地よく音楽を楽しんでくださいね。

以上、お役に立てるところがあれば参考にしてください。

(来歴)R7.12月に見直し