このHPは、会社の電気電子を知らない若い人に、電子工作を実習してもらった話で、これから電子工作を始めたい方もあわせて参考にしていただくといいでしょう。このページは2ページ目で、みんなで部品や工具を購入することを実習してみました。(前のページはこちら)

電子工作に必要な道具と部品の調達

ここでは、「電子工作にはどんな道具が必要か?」ではなく、「実習するために、最低限で何がいるか?」・・・で必要なものを準備しました。

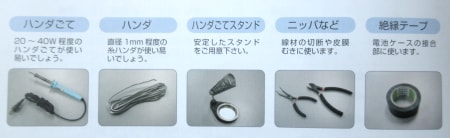

「キットで遊ぼう電子回路」では、下のようなものを別途用意するように・・・となっています。

必要な工具など

必要な工具など

もちろん、ここには書いていませんが、テキスト記事ではテスターを使っていますので、テスターも準備する必要があります。

この教材を使って、全て2人1組で話し合いながら実習をやってもらうスタイルにしました。

![]() この電子工作キット「キットで遊ぼう電子回路」を購入して、道具類では、①はんだ付けセット ②ラジオペンチ ③テスター を新調して、それ以外は、自分で持っている文房具類(はさみ、カッター、セロテープなど)を使います。

この電子工作キット「キットで遊ぼう電子回路」を購入して、道具類では、①はんだ付けセット ②ラジオペンチ ③テスター を新調して、それ以外は、自分で持っている文房具類(はさみ、カッター、セロテープなど)を使います。

今回は数時間の実習のためのものです。そこで、みんなでホームセンターへ行って、安価な適当なものを購入しました。

30Wはんだセットが1200円、ラジオペンチ200円、テスター1200円程度のものでしたが、これらのすべては、現在では、100円ショップやWEBでも取り扱っています。

使用頻度が少ないものですし、安いものでも結構、問題なく使えます。

これらの買い物をして意外だったのは、実習する人でホームセンターの工具類売り場が初めてという人もいましたし、買い歩きながらの説明もしないといけないと思って、半田ごては日本製のものを買っておけば安心とか、電子工作用は20W程度のほうが使いやすいとか、環境に優しい「無鉛はんだ」は使いにくいので、最初は、電子工作用と書いてあるハンダを購入しましょう・・・というようなことをメンバーに話しながら買い物をしたのですが、はんだごてやテスターを使ったことのない人が半数いました。

これからやっていく電子工作のイメージを少しでも感じてもらえるようにして店内を回りましたが、みんな、結構楽しんで買い物をしていましたね。

PR

テスターは2つ購入をおすすめしたいのですが・・・

テスターはデジタルのものが使いやすく、最初は安いものでも全く問題はありません。

実習用には1000円少しのものを購入しましたが、安くても十分幅広く使えています。最近の中国製でも品質に問題ないし、いろいろな計器類自体も全般的に非常に安くなっています。

これから自分で電子工作をやってみようと思っている方は、私の経験から言えば、電圧計や電流計を購入するよりも使い勝手がいいので、テスターをぜひ2つ購入することをおすすめします。

電圧と電流を同時に測ることができるとすごく便利です。

そして次は、電子パーツを購入する体験です。ほとんどのパーツは、今回は別に購入する「電子キット」に入っていますので、これとは別に行う実習のためのパーツ類を購入する体験をしてもらいました。WEBのほうが購入しやすいのですが、店舗の購入を経験してもらいました。

電気のまち 日本橋(にっぽんばし)で部品調達を体験

電子部品の調達方法は、①店頭で購入 ②WEBで購入 という方法があります。 そこで、会社から電気のまち日本橋のパーツやさんまで遠くなかったので、車で乗り合わせて買い物経験をしました。

私が電子工作を知った頃は、わからないことは実店舗の店員さんに相談して購入することも多かったので、その様子を経験したもらったのですが、今ではWEBが便利になって、このような購入方法は若い人は少し奇異に感じたかもしれません。

また、このように、実店舗が近くにあれば少し慣れれば良さもあるのですが、初めのうちは、WEBでの購入に慣れるほうが手軽で便利でしょう。

PR

電子パーツはネット購入に慣れるのが便利です

私自身も、コロナ騒動もあって、WEB購入が主になってしまって、秋月電子通商さんで購入することが多いですが、初めての方は一度、秋月さんのHPをのぞいてみてください。

WEB購入は少量でも送料はかかりますが、電車賃や時間を考えると、ネット購入のほうが便利になってしまった感じがします。

必要な部品をサイトで探すのも簡単ではないのですが、WEBには、いろんな紹介や説明やデータシートがあるので、ここでは紹介しませんが、ある意味で便利です。

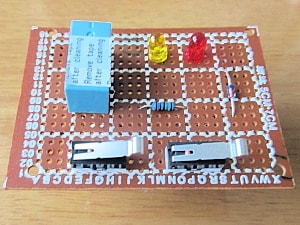

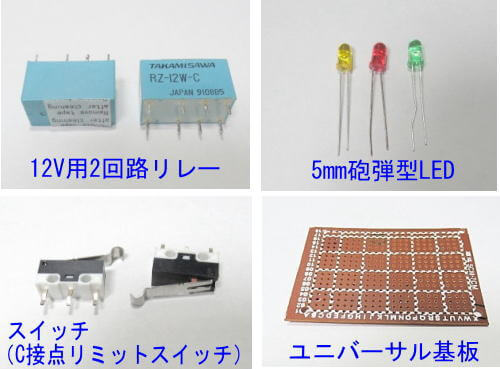

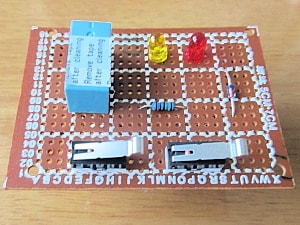

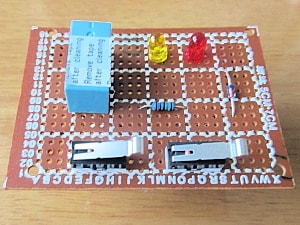

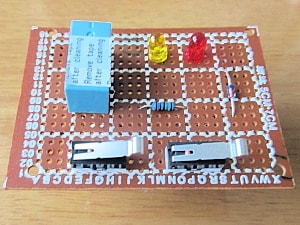

今回は、最終的には、下のような、簡単な「自己保持回路」を組んでLEDを点灯をさせる回路をつくるために、店舗では適当な部品類を購入することにしました。

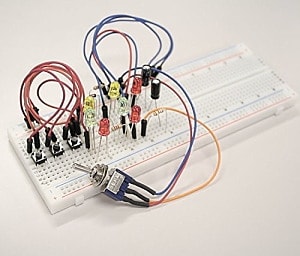

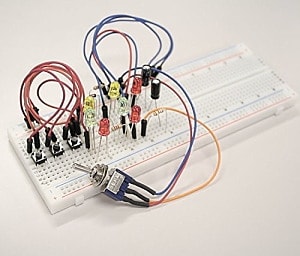

上の写真のように、スイッチ(C接点)、リレー、抵抗、定電流ダイオード、LED、DCアダプターなどの必要な部品を購入したのですが、初めて店舗に行って、これらをピックアップするのは、難しいのですが、電子工作をやっていて慣れてくると、部品集めは結構楽しいことです。

教材で使ったADOWINの「キットで遊ぼう電子回路」

このキットには、必要なパーツ類は一式含まれていますし、オームの法則などの理論に対する考え方は、1から説明するより、このキットを利用すると便利です。

このキットをつかって、「はんだ付け」「テスターの使い方」「LEDを点灯」などの、関係する部分だけを実習に使用したのですが、このVol.1では、整流回路、論理回路、CR回路などの基本を理解できるように、うまく考えられて作られています。

現在販売されているこのキットシリーズは新しい装丁に変わっていますが、内容は同じですので、購入される場合は、新しいものを購入されるといいでしょう。

→楽天の「キットで遊ぼう電子回路」の販売ページ

![]() ・・・基礎を学ぶなら、Vol.1と2の2冊がおすすめ(各3,740円)

・・・基礎を学ぶなら、Vol.1と2の2冊がおすすめ(各3,740円)

先にも書きましたが、はんだごてのセットは1000円程度で販売されています。そして、テスターは高価なものもありますが、とりあえず、1000円~程度のもので十分に使えます。個人で電子工作を楽しむには、できれば、最初に安いテスターを2つ買うと使い勝手がいいでしょう。電子工作を続けるのであれば、これらは無駄にはなりません。

予算があれば、しっかりしたものを購入するに越したことはないのですが、安くあげようとすれば、初回投資は1万円あればお釣りがあります。

PR

今回は、まず、電子工作をするには、はんだ付けが必須と考えて、実習では時間をかけて体で覚えてもらうようにしました。

はんだ付けの練習から始めます

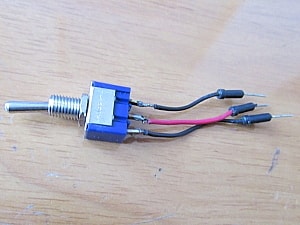

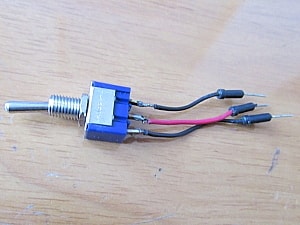

「キットで遊ぼう電子回路」に付属している電池ケースやスイッチ類などに電線(コード)をつけることではんだ付けの実習ができるようになっています。

テキストにははんだ付けの手順や方法が簡単に解説されていますし、特に難しいことはないはずですが、みんなのはんだ付けの動作は危なっかしいし、火傷をする人もいましたが、ともかく体で覚えていくしか仕方がないでしょう。

ほとんどの人がはんだ付けの経験がないようでしたから、多めに時間を取りました。

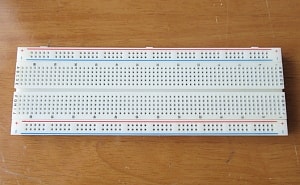

この教材「キットで遊ぼう電子回路」のVol.1では、このような「ブレッドボード」という配電盤を使って、LEDの点灯や論理回路、CR回路などが学習できるようになっています。

部品を穴に差し込んで配線するだけなので、回路が理解しやすく、失敗しても、簡単に修正できる、便利なものです。

|

キットで遊ぼう電子回路シリーズ(01) 楽しく始める電子回路入門教材の決定版! すぐ始めら 基本編 vol.1 価格:3740円 |

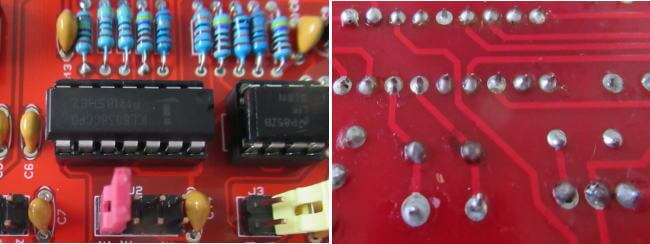

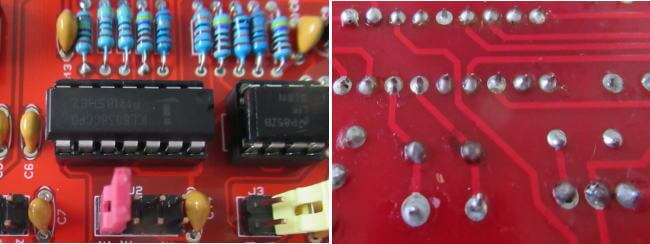

![]() ダイオードや半導体部品のはんだ付けでは、熱の影響を受けないように、素早い操作が必要で、そのために、どうしても、体験してもらうしかありません。

ダイオードや半導体部品のはんだ付けでは、熱の影響を受けないように、素早い操作が必要で、そのために、どうしても、体験してもらうしかありません。

【参考】実は、私自身も「ハンダ付け」から遠のいていましたので、みんなに実習してもらう前に、こっそりとAmazonで、はんだ付け箇所の多そうなオシレーターキットを購入して、事前の練習をしたのですが、下のキットでは200ヶ所以上のはんだ付けをするので、結構、いい練習になりました。

最初は、はんだ付け不良箇所があったのか作動せず、2度はんだ付け箇所を見直して、ようやく作動しましたので、はんだ付けは基本で非常に大切な作業でしょう。

個人で電子工作を始めるときには、練習用に、このようなキットも役に立ちます。(ただし、実用性は期待できません。私も、作っただけで使っていません)

→はんだ付けの練習になる電子工作キットを探す Amazonのページ

![]()

実習用キットではブレッドボードを使うので、部品類を直接にはんだ付けすることはないのですが、この実習の最後に、下記のユニバーサル基板上に、下の写真のような、簡単な自己保持回路を組んでもらう予定ですので、上のスイッチ類などのはんだ付けを何回も繰り返して、やけどをしながらもその感触を覚えてもらいました。

びっくりするほど、みんなは火傷をしていました。未だに私もやらかしてしまいますが人間の反射神経もすごいもので、大した火傷は起きませんが注意してください。

テスターの使い方も、初心者にはむずかしそうで、特に回路の途中にテスターをつなぐ「電流の測定」が大変なようです。

「キットで遊ぼう電子回路」のテキストでは、次のページで紹介するような、LEDを点灯させる回路で ①LEDの極性 ②電圧測定、電流測定、抵抗値測定でのオームの法則の理解 などを20ページ程度にわたって説明されていて、測定しながら、測った値をテキストに書き込むようになっていますので、しっかりと身につくようにキットが作られています。

実習では、テキストに沿って、ともかく1時間かけてやれるところまで進んでもらったところ、ほぼ目的が完了するまで進んでいたので、このキットは大変うまく作られていると感じました。

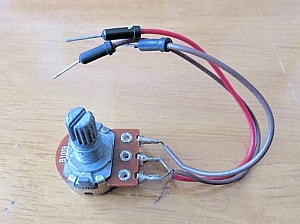

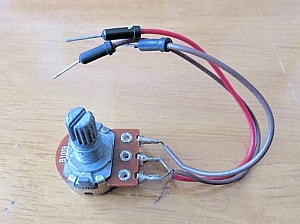

ここでは詳細は紹介はしませんが、実際の実習では、①乾電池の電圧測定 ②キットの可変抵抗器を使っての抵抗値の測定 ③テスターの抵抗レンジを使ってのLEDの極性判定 などもやりました。

デジタルテスターは安価なものもあり、従来のアナログテスターと違って、読み取りが簡単確実ですので、初めて購入する場合は、デジタルのテスターを購入するほうが使いやすいでしょう。

実習では「キットで遊ぼう電子回路」キットの一部分だけを使ったのですが、Vol.1と2をすべて自分で理解して学ぶと基礎が理解しやすいと思いますので、少し高額ですが、これからじっくりと電子工作をやろうと思っている方は、是非両方ともの購入を検討してみてください。

次のページは、LEDを点灯させる内容です。 → 次のページへ

(来歴)R5.2月に誤字脱字を含めて見直し。 最終R6年6月に確認