会社で電子工作実習をやった内容の続きです。今回使った教材 ADOWINの「キットで遊ぼう電子回路」では、ブレッドボードに部品を接続するための電線(コード)をはんだ付けすることが必要で、最初にこの作業で「はんだ付け」を実際を実習してもらいました。

少しだけですが、はんだ付けの練習をしました

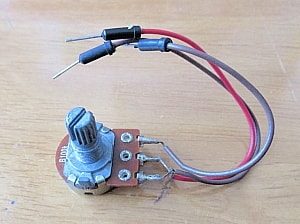

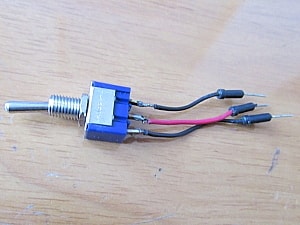

写真のように、「キットで遊ぼう電子回路」に付属している電池ケースやスイッチ類などに電線(コード)をつける作業ではんだ付けの実習ができるようになっています。(これらの部品は今回の実習では使いませんでしたが)

テキストにははんだ付けの手順や方法が簡単に解説されていますし、特に難しいことはないはずですが、みんなのはんだ付けの動作は危なっかしいし、火傷をする人もいましたが、ともかく体で覚えていくしか仕方がないでしょう。

ほとんどの人がはんだ付けの経験がなかったようでしたが、楽しく実習していたようです。

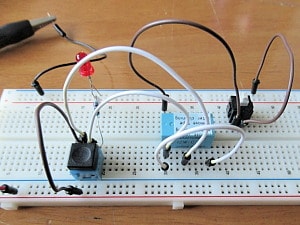

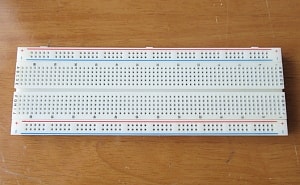

この教材「キットで遊ぼう電子回路」のVol.1では、このような「ブレッドボード」という組付け板を使って、LEDの点灯や論理回路、CR回路などが学習できるようになっています。

部品を穴に差し込んで配線するだけなので回路が理解しやすく、失敗しても簡単に修正できる便利なものです。

|

キットで遊ぼう電子回路シリーズ(01) 楽しく始める電子回路入門教材の決定版! すぐ始めら 基本編 vol.1 価格:3740円 |

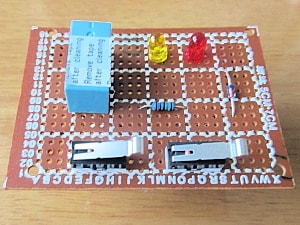

![]() このキットではブレッドボードを使うので、部品類を直接にはんだ付けすることはないのですが、この実習の最後に、下記のユニバーサル基板上に、下の写真のような、簡単な自己保持回路を組んでもらう実習ではんだ付けをするので、上のスイッチ類などのはんだ付けを何回も繰り返して、やけどをしながらもその感触を覚えてもらいました。

このキットではブレッドボードを使うので、部品類を直接にはんだ付けすることはないのですが、この実習の最後に、下記のユニバーサル基板上に、下の写真のような、簡単な自己保持回路を組んでもらう実習ではんだ付けをするので、上のスイッチ類などのはんだ付けを何回も繰り返して、やけどをしながらもその感触を覚えてもらいました。

びっくりするほど、みんなは火傷をしていました。

未だに私もやらかしてしまいますが、人間の反射神経もすごいもので、大した火傷は起きませんが、いくら注意しても怪我をしてしまうのですが、それを経験してもらいました。

テスターを使っての測定はたのしそう

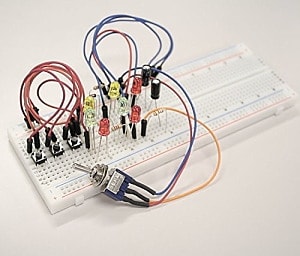

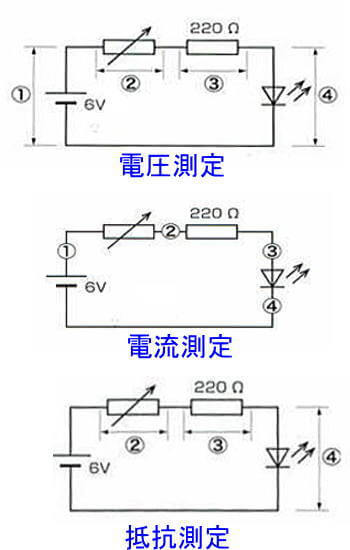

「キットで遊ぼう電子回路」では、抵抗器の抵抗値を確認したり、LEDの点灯回路の各部の電圧や電流を測定してテキストに書き込むようになっています。

このようにLEDを点灯させて、この番号のところを測定するのですが、テスターの使い方を知らない人もいるので、簡単な事前説明が必要でした。

テキストに沿って「測定して測定値を書き込んだ後で答え合わせをする」ということで、電圧、電流、抵抗のテスターの一通りの使い方を習得できるようになっています。

回路の途中にテスターをつなぐ「電流の測定」が大変のようですが、テスターもデジタルであればレンジさえ間違えなければ「学ぶより慣れろ」で、すぐに「そこそこ使える」ようになっていったようです。

実習では、テキストに沿ってページを進めてもらい、やれるところまで進んでもらったのですが、ほぼ目的が完了するまで進んでいたので、このキットは大変うまく作られていると感じました。

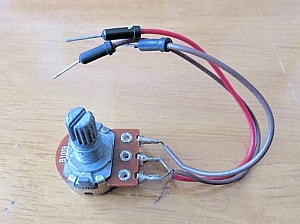

ここでは詳細は紹介はしませんが、今回の実習では、①乾電池の電圧測定 ②キットの可変抵抗器を使っての抵抗値の測定 ③テスターの抵抗レンジを使ってのLEDの極性判定 などをテキストに沿ってやりました。

デジタルテスターは安価なものもたくさん販売されています。 従来のアナログテスターと違って読み取りも簡単確実ですので、初めて購入する場合はデジタルのテスターを購入するのが使いやすいでしょう。

LEDを点灯させるときのポイント

LEDという言葉は聞いていても、LEDの点灯は初めてという人ばかりなので、基本回路も見ずに、勝手に単3電池4本(6.5V程度)をLEDに直結して、LEDをオシャカにした人もいました。

もちろん、LEDをオシャカにする実験を、普通はやることはないと思いますが、そんなに危険ではありませんし、LEDも安価になったこともあるので、最初にこの強い光を発してLEDが一瞬で使えなくなることを体験しておくと、LEDは電池に直結してはいけないということを実感するので、ムダではない感じもしました。

→Amazonの安価なLEDセットを購入しておくと、いろいろなことで遊べます。

LEDは抵抗器を使う意味は別に説明しました

テキストにはなぜ抵抗器を使うのか、なぜ220Ωなのかという説明がないので、手を動かしながら説明したことを紹介しておきます。

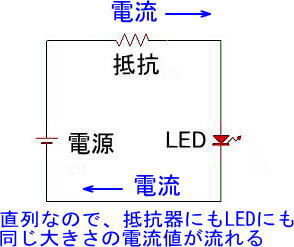

一般的なLEDの点灯の考え方は、①2VタイプのLEDは2Vの電圧降下がある。 ②LEDには10~15mA程度の電流を流して点灯させる。 ③電源とLEDと抵抗器を直列にすると、その回路にはLEDにも抵抗器にも同じ電流が流れる … という説明をして、オームの法則を使って抵抗器の抵抗値を概算してそれに近い抵抗器を使って点灯させる … という手順が一般的です。

しかし、このテキストには、最初から220Ωの抵抗器を使うようになっているので、適正電流以上の20mA近い電流が流れています。

ちなみに、電池4個(実測6.3V)であれば、LEDで約2Vの電圧降下があるので、抵抗器で余分な電圧(6.3-2=4.3V)を下げる考え方をして、LEDには10mA程度の電流を流すとすると、オームの法則を使って 4.3/0.01=430Ω の抵抗器を使えば良いとなるのですが、テキストでは、可変抵抗を使って電流の変化と明るさを見ながら、その時の電流値などを測定するようになっています。

抵抗値によって電流が変化するということを理解させるようになっているようですが、この「回路に直列」に入れて電流を制限するというのは大事なことなので、理解してもらえるように、じっくり説明したかったのですが、やはり少しでも計算が入ると、みんなが敬遠してしまう感じですので説明はしませんでした。

オームの法則以外に、計算も大変なキルヒホッフの法則などを高校でならったはずなのですが、もちろんみんなは忘れていますし、ともかく、計算するのはみんなが嫌いなようなので、ここでは、抵抗を使うことでLEDが破損しない … ということだけをおぼえてもらうことだけにしました。

電流制限抵抗値の計算してもらいたかったけれど

オームの法則を説明して理解してもらうようになるには、1時間では無理っぽいので割愛したのですが、LEDを余分に購入していたので、時間があれば多灯同時点灯をしてもらうことも予定に入れていたのですが断念しました。

LEDを使って、色々なことをやってみると結構面白いのですが、最近では、小学生などにもあまり電子工作が浸透していないところを見ると、系統的に学んだり遊んだりできるテキストや雑誌類などが少ないのか、それをやってみるきっかけがないのか、ともかく、電子工作よりもTVゲームのほうが子供たち人気があるという現状はちょっと残念です。

日本の技術力低下もしばしば取り上げられていますが、たしかに、電子工作を取ってみても、今の電子機器を見ても、ブラックボックス化して取り組むにも難しくなりすぎてしまった感じがしますが、TVゲームとは違った面白さを電子工作などで感じてもらいたいものです。![]()

************

次のページで最終です。 基本の自己保持回路を考えながら作って見ることに挑戦してもらいました。実習では、部品を小さなユニバーサル基盤にはんだ付けして取り付けて動作をさせてみることを最終目的としました。

→ 次のページ

(来歴)R5.2月に誤字脱字を含めて見直し。 R7年4月に全面見直し