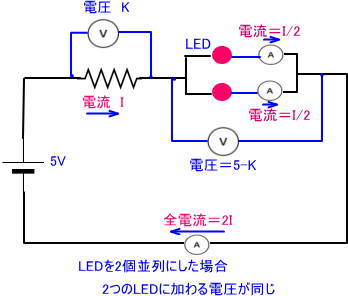

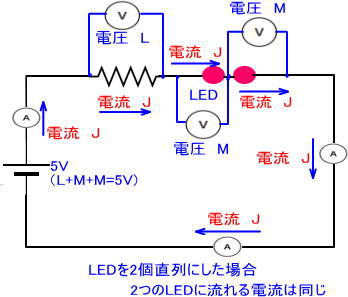

単色のLEDでの、直流つなぎと並列つなぎの電流・電圧の状態

同色で同製品のLED2個で、個々の特性は大きく違わないものであれば、2個を並列と直列につなぐと、下のような状態になります。

「並列」の場合は、電流が2つのLEDに分割され、1/2の電流になるので、LEDは1個の場合よりも暗くなります。明るく点灯させる場合は、抵抗を小さい値にして、LEDに流れる電流量を2倍に増やすとOKです。

「直列」の場合は、抵抗とそれぞれのLEDで電圧降下があるので、5Vの電源では、電圧不足で暗くなるか、点灯しなくなります。抵抗値を小さくしても点灯しなければ、電源電圧を高くする必要があります。

ここで注意することは、同色同ロットのLEDであれば、ほぼ特性が同じなので、並列の場合は抵抗値を下げて調節すればよく、直列の場合は電圧降下する以上の電源電圧にすれば点灯できることがわかります。

しかし、色が違ったり特性の違ったLEDを組み合わせるとうまくいかないでしょう。 これについては、後ろの方で少し触れます。

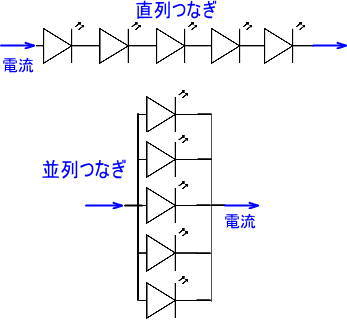

ここでは、同色の5つのLEDを並列つなぎと直列つなぎで点灯させた様子を見てみましょう。

高輝度LED5つを並列つなぎで点灯させる場合

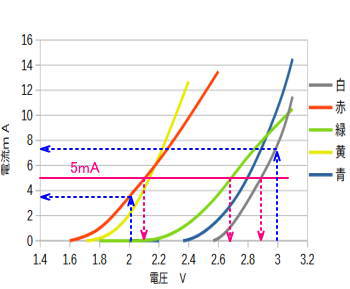

新しく購入した高輝度LEDの5色セットでは、電圧降下の程度が2V~3V程度のものが混在していました。

このようなLEDのセットはAmazonで安価に販売されています

![]()

通常は、それぞれに電流制限抵抗をつけて個々に点灯させれば、少々の抵抗値の誤差は問題ないのですが、並列つなぎで電流制限抵抗を共用する場合は、抵抗値を計算では特性の違いを考慮したほうが正確度が増します。

この図は、5色の高輝度LEDの特性を測定したもので、LEDを点灯させたときの電圧と電流の関係です。

例えば、5mAの電流を流して点灯させる場合は、このグラフから読み取った値で計算すると明るさの違いの差が小さくなります。

オームの法則を使って抵抗値を計算する場合は、例えば上の赤LEDの電圧降下を2mAとして計算すると4mA以下の電流しか流れないことになります。

この程度の差があっても、電流制限抵抗があれば過剰電流が流れるということもないので、大きな問題ではありませんが、目標の電流量に近づけるために、ここでは、赤色が2Vではなく2.1Vを、 緑色は3Vではなくて2.7V を使って電流制限抵抗値を計算で求めてみましょう。

1つのLEDを5mA程度の電流を流して点灯させるとすれば、5球では25mA必要なので、5Vの電源の場合は、

赤色5球では R=E/I=(5-2.1)/0.025=116Ω 緑色5球では同様に、 (5-2.7)/0.025=92Ω の抵抗器を使えばいいことになります。

これは絶対必要な厳密な数字でもないし、さらに、手持の抵抗器は限られるので、ここでは、150Ω と 100Ω を使うことにすると、赤色5球では I=E/R=(5-2.1)/150=19mA 緑色5球では I=(5-2.7)/100=23mA となって、LED1つにはその1/5の電流が流れて点灯することが計算から予想できます。

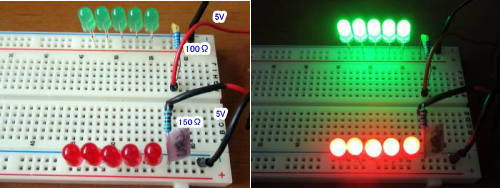

5個を並列つなぎで点灯させてみました

結果はうまく点灯しています。この時、赤色5球の全電流は19mAの計算値に対して、実測すると 19.8mA で、個々のLEDには3.5~3.9mA 流れており、緑色5球の全電流は23mAの計算値に対して22.3mAで、個々のLEDには4.2~4.7mA の電流が流れて、写真のようにほぼ同じ程度に点灯しています。(もちろん、実測値ですので誤差はありますが)ほぼ予想通りの結果です。

注:実験しているとわかるのですが、電流は常に変動しています。また、上のグラフはLED1つの数値で、さらに計測器の誤差、温度の誤差などもあるので、細かい数字の差にはこだわらないようにすることも必要です。

高輝度LED5つを直列つなぎで点灯させる場合

直列につなぐ場合は、5球のLEDと抵抗で電圧降下が起きるので、5Vの電源では電圧不足です。 5Vでは2個のLEDでも点灯しないかもしれません。 LEDの電圧降下が2V程度のものを5個直列につなぐ場合は 10V以上、3V程度のものでは 15V程度 以上の電源が必要になります。

ここでは別の電源を用意して実験をするのですが、上の並列の場合と同様に、赤色5球と緑色5球に16Vの電圧を加えて、各LEDに5mA流して点灯しようとして、電流制限抵抗の値を計算します。

赤色5球の場合は、 R=E/I=[16-(2.1x5)]/0.005=1100Ω 緑色5球の場合は R=[16-(2.7x5)]/0.005=500Ω となります。

手持ちの抵抗器で、1100Ωは(1K+100)Ω、500Ωは510Ω を用いて点灯させてみます。(直列回路なので、個々のLEDには全電流と同じ電流が流れているはずです)

もちろん、実際には個々のLEDの電圧降下の値はそれぞれ異なっているでしょうが、ともかくこれで点灯させてみます。

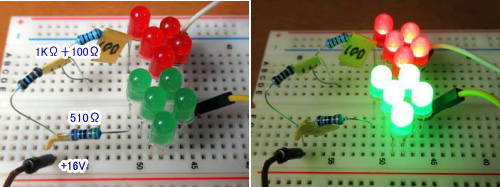

5個を直列つなぎで点灯させてみました

写真の撮り方で明るさが違って見えますが、どちらも明るく点灯しています。この時の各回路に流れる電流は、2Vタイプの赤色は5.9mA、3Vタイプの緑色は5.3mA で、それぞれのLEDには、直列の回路なので、同じ電流が流れています。

このように考えていけば、簡単に直列つなぎで複数個のLEDを同時点灯することができます。

並列つなぎも直列つなぎも、それぞれに長短所がある

このように、特性が似ているLEDであれば、直列つなぎや並列つなぎで数個のLEDを同時に点灯させることができます。

ただ、「並列つなぎ」で注意しないといけない点は、LEDの数を増やした場合は、電流量が増えていくので、電流制限抵抗の大きさに注意しないといけません。

1/4Wタイプの抵抗器の場合は1/2~1/3の電力量で使うことが推奨されています。 そこで、3VタイプのLEDに5mAで10個同時点灯させると、3x0.005x10=0.15Wになり、この数字では、大きな抵抗器を用いるのが無難ですね。

高輝度LEDは1mA程度の電流でも結構明るいので、電流を小さくして、例えば30個を同時点灯するなどでは、過剰の電流を気にしなくてもいいし、また、かなり細かい作業になりますが、砲弾型ではなく、面発光の微小LEDを使って並列つなぎをうまく使ってディスプレーを作るのも面白いと思います。安価にトライできますよ。

|

|

INEX LEDチップ SMD 2012 (インチ表記0805) ホワイト 白発光 50個 打ち替え 打ち換え DIY 自作 エアコンパネル メーターパネル スイッチ 新品価格 |

![]()

また、「直列つなぎ」では総電流は少なくできるのが利点ですが、個数が増えるにつれて、電圧を高くする必要があり、20V以上になると感電する恐れがあるので要注意です。

色の違うLEDの直列つなぎや並列つなぎはうまくいかない

同じ特性であれば、電流消費や電圧降下程度は同じ程度なので、並列つなぎや直列つなぎが可能です。しかし、特性の違いがあれば、電流消費や電圧降下が異なると、それらのバランスが崩れて、うまく点灯しないか、場合によっては、特定のLEDに電流が集中して焼損するなどの危険性が出てきます。

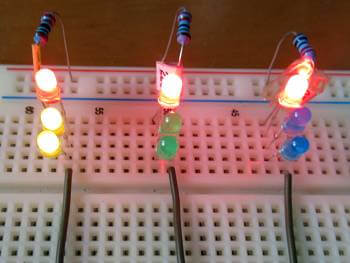

これは5Vの電源で200Ωの電流制限抵抗に対して、色の違うLEDを並列つなぎにした例ですが、このように点灯しないLEDが出てくるので、制限抵抗を共有した複数個の点灯はやらないのが無難です。

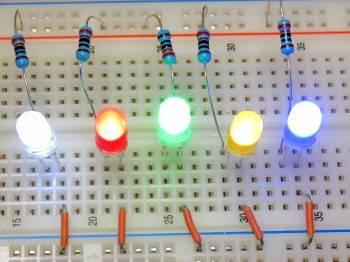

基本は「1つのLEDに対して1つの電流制限抵抗を使う」

セットで購入した5色のLEDは色ごとに特性が違いますが、5Vの電源で同じ制限抵抗220Ωを用いて点灯させてみると、白8.8mA 赤11.4mA 緑9mA 黄11.9mA 青9.1mA と、流れる電流値が異なっていますが、そんなに違和感のない程度で発光しています。

ここまでは、各特性を考慮して制限抵抗値を計算していましたが、計算するのは無駄ではないのですが、そこまで正確さにこだわる必要もない感じがします。

例えば、まず、200Ωで点灯して、明るすぎるようなら 510Ωや1kΩ でもいい … という感じです。

ともかく、砲弾型LEDは安価になって明るく使いやすいパーツです。これを使うといろんなことで楽しめます。発振回路を使って点滅させたり、順番に点灯させることなどをやってみるのは面白いですよ。

最近の電子機器は中を開けても全く何が組み込まれているかわからないほど複雑になって、何か近寄りがたいものが増えましたが、自分で回路を組み付けると安心ですし、結構楽しめます。

以上、簡単な紹介ですが、私はボケ防止にと電子工作を楽しんでいます。 何かの参考になれば … 。